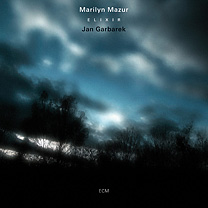

『マリリン・マズール、ヤン・ガルバレク/エリクシール』

ECM(1962)/ユニバーサル UCCE-1098 ¥2,500(税込)

マリリン・マズール(marimba, bowed vibraphone and waterphone, hang, bells, gongs, cymbals, magic drum, log drum, sheep bells, Indian cowbells, udu drum, various drums and metal-utensils)

ヤン・ガルバレク(tenor and soprano saxophones, flute)

1.クリア 2.パスウェイ 3.デュナン・ソング 4.ジョイ・チャント 5.ベル=ペインティング 6.エリクシール 7.オリエンテイルス 8.メタル・デュー 9.マザー・ドラム 10.マウンテン・ブレス 11.クリーチャ ー・ウォーク 12.スピリット・オブ・エア 13.スピリット・オブ・サン 14.シープ・ドリーム 15.トーキング・ウィンド 16.トーテム・ダンス 17.ザ・サイレン・イン・ザ・ウェル 18.リヴァー 19.オン・ザ・ムーヴ 20.ウィンター・ウィッシュ

Recorded June 2005 Sun Studio, Copenhagen

Produced by Manfred Eicher

打楽器奏者マリリン・マズールは、米国人の両親のもとにアメリカに生まれ、幼くしてデンマークに移住。現在はデンマークの国籍をもつ。マイルス・デイヴィスとも共演。自身のグループ「フューチャー・ソング」は、欧州の実力者をメンバーに集めたスーパー・バンドとして長期にわたって賞賛を集めている。マズールは2001年に「Jazzpar Prize」(デンマーク)を受賞。受賞記念として発表されたアルバム《all the birds》は「フューチャー・ソング」のメンバーにパレ・ミッケルボルグ等のゲストを迎えたライヴ録音で、きわめて素晴らしい内容だった。同賞はどうやら2004年を最後に終わっている模様だが、過去の受賞者を紹介すると、デヴィッド・マレイ(1991)、リー・コニッツ(1992)、トミー・フラナガン(1993)、ロイ・ヘインズ(1994)、トニー・コー(1995)、ジェリ・アレン(1996)、ジャンゴ・ベイツ(1997)、ジム・ホール(1998)、マーシャル・ソラル(1999)、クリス・ポッター(2000)、マリリン・マズール(2001)、エンリコ・ラヴァ(2002)、アンドリュー・ヒル(2003)、アルド・ロマーノ(2004)。

マリリン・マズールの近年の活動は、「フューチャー・ソング」と並行して、14年間に及ぶヤン・ガルバレク・グループへの参加がある。本作は、音楽的な認識を深い次元で共有するガルバレクをゲストに迎え、ソロ・パーカッションを機軸に制作されており、自然の断片的な情景や気配をテーマにした2、3分前後の静謐な小品が21曲連なる体裁をとっている。

パーカッション(打楽器)とは、いっぽうでリズムやビートによって律動を生み出すこともできるが、その前に、ものを振動させ、空間と時間に揺らぎを与えるものでもある。ジャズにおいて、打楽器はおもに前者、すなわちリズムやビートを効果的に彩る使用法が多いが、マズールの打楽器は明らかに後者に属する。オスマン・トルコの欧州侵出によって、打楽器は揃った音の刻みをエネルギーとして扱う作法を開いていったが、それ以前は、打楽器、ことにドラムは、シャーマンの儀礼で重要な役割をになっていた。マズールの打楽器を聴いていると、そのようなことも、ふと思う。織り込まれたリズムの糸が、均質なグルーヴではなく、不揃いな跳躍、つぶての雨となって、集合的な意識の鮮明な覚醒へと導く。そしてもうひとつ、彼女の演奏で気付かされるのは、個々の音の重力の存在だ。それぞれの音が、遠近、上下、左右、さまざまな場所に出現し、震えながら消えていく。その交差する情景は、じつに美しい。と同時に、怖くもある。彼女が作曲する作品のメロディー・ラインで、半音階的にねじれていく動きを多用するのは、こうしたいくつもの音のすき間を舞うようにすり抜けていくイメージから来ているのではないかと思われる。そして、だからこそ、その旋律がどれもじつに自然に心地よく響くのだ。おそらくそれは音・響きに対する謙虚な姿勢に起因しているに違いない。

冒頭のゴングの一打を聴きながら、波打ち際にたたずんで、打ち寄せる波が足首を洗い、足裏の砂を引潮が削っていくときの感触に捉えられた。耳で聴いていながら、受け取るのは、こういった身体感覚に作用するものが多いのが、本作の特徴であろうか。一曲ずつが短いので、世界中の自然の景色につぎつぎと身を置きながら多様なヴィジョンを体験することができる点でも、聴きやすいアルバムとなっている。できれば上質のスピーカーと、リスニングに際して周囲の静寂とリラックスした雰囲気が伴えば、なおよろしいかと。

ちなみに、アルバム・タイトルの「Elixir=エリキサ」(邦題:エリクシール)とは、錬金術で鉛を金に変える液体のこと。早世した八村義夫にも1973年に作曲した同名の室内楽があるが、八村は「エリキサ」という言葉に媚薬という意味が含まれていると紹介している。マズールがそこまで考えていたのかどうかは分からないけれども、調合台から立ち昇り揮発する分子が聴き手の五感を揺らめかせ、知覚と世界(もの)とのへだたりを妖しく明滅させる効果をあげていることは確かだといえるだろう。JT

(堀内宏公)