Jazz Right Now - Report from New York

今ここにあるリアル・ジャズ − ニューヨークからのレポート

by シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley,剛田武 Takeshi Goda & Special Guest: 齊藤聡 Akira Saito

・リズムの時代(剛田武)

・連載第2回:ニューヨーク・シーン最新リリース情報(シスコ・ブラッドリー)

・特別寄稿:ニューヨーク、冬の終わりのライヴ日記(齊藤聡)

・トマス・フジワラ・インタビュー(シスコ・ブラッドリー)

ブラスバンドでフルートやサックスを吹いていた中高生の頃、ナット・ヘントフの小説『ジャズ・カントリー』に感化されてモダン・ジャズの名盤を何枚か聴いたが、今ひとつのめり込めなかった。その理由のひとつはドラムにあった。ロックやパンクの、ヴォーカルやギターを喰ってやる!という気迫に満ちたドラムに比べ、クールな表情で4ビートを刻むばかりのジャズ・ドラムは退屈でしかなかった。学生時代にやっていた自分のロック・バンドのドラマーが欠席した時に、ジャズ研のドラマーにヘルプを頼んだら、あまりの音量とパワー不足に唖然としたこともあった。

そんな筆者のジャズ・ドラム観をひっくり返したのが、アルバート・アイラーの『スピリッツ・リジョイス』に於けるサニー・マレイのプレイだった。黒人霊歌を好き勝手に吹き散らすホーン・トリオや心ここに在らずの二人のベースも凄いが、突然思い出したように「タン!タン!タン!」とスネアを連打するマレイの演奏は、祝宴で浮かれる精霊たちを地獄の底から手招きするような不気味なオーラに満ちていた。また、1982年のミシャ・メンゲルベルク&ICPオーケストラの来日公演で観たハン・ベニンクの、ドラム・セットを叩き壊さんばかりのパワーと、おもちゃをばら撒き床をスティックで叩きまわるコミカルなプレイにも衝撃を受け、即興音楽におけるドラムの自由度と可能性に興味を持ち始めた。

ドラムに注目してレコードを聴くと、ドラマーのもう一つの個性が見えてきた。グループの統率者としての役割である。リズム・キープやグルーヴ感といった演奏面だけではなく、精神面での支柱としての才能を持つドラマーは少なくない。アート・ブレイキー、エルヴィン・ジョーンズ、トニー・ウィリアムス、ジャック・ディジョネット、富樫雅彦といったドラマーは、優れた演奏家であるだけでなく、自己のグループやプロジェクトのリーダーとして独創的な音楽をクリエイトしてきた。

昨年1月、クラブ・ジャズの最新型として人気のロバート・グラスパー・エクスペリメントのベーシスト、デリック・ホッジの来日公演を観た。トランペットとツイン・キーボードのアンサンブルはかつてのフューチャー・ジャズに通じるが、度肝を抜かれたのがドラマーの異常なプレイだった。ダンス・ビートだが、アブストラクトなドラミングに気を取られると脱臼しそう。ヒップホップやR&Bの要素以上に、革命的なリズム・センスこそ新世代ジャズの肝ではなかろうか、と目から鱗の思いがした。

筆者がニューヨーク即興シーンに関心を持ったきっかけも、メアリー・ハルヴァーソンのロック・バンド、ピープルでのケヴィン・シェアの変態的なドラミングだった。シェアの名前でYouTube検索して見つけたニューヨークの最新ライヴ動画で、数々のユニークなドラマーの存在を知った。ケヴィン・シェアやウィーゼル・ウォルターなど破天荒なハードコア・スタイルだけではなく、トマス・フジワラやハリス・アイゼンシュタッドなど、作曲センスを備えたバンドリーダーとして活動するドラマーもいる。それぞれがドラム演奏の未知の可能性を追求する求道者でもある。音楽スタイルや常識に囚われず自由な精神で新たな時代のリズムを刻むドラム演奏家の存在が、シーンを面白くしていることは間違いない。

(剛田武 2015年4月10日記)

【関連リンク】

Five by Five #1202

『Harris Eisenstadt/Golden State II』剛田武

http://www.jazztokyo.com/five/five1202.html

ニューヨーク・シーン最新リリース情報

translated by 剛田武 (Takeshi Goda)

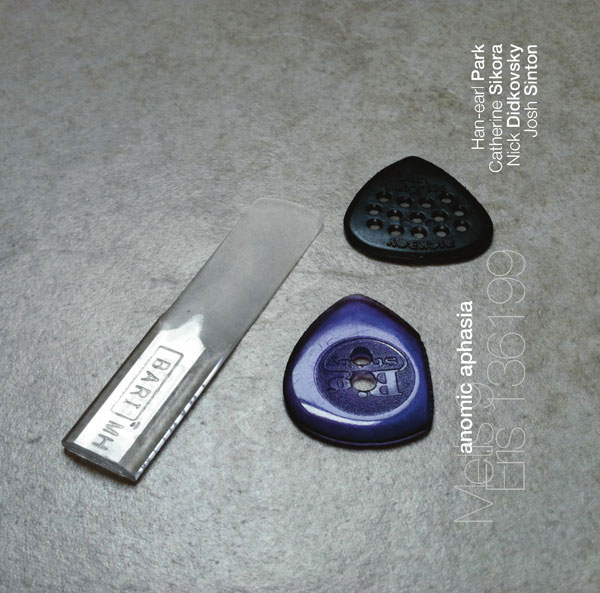

最も興味深い最近のリリース作品のひとつは、ギタリストのパク・ハンアルHan-earl Parkをリーダーとする二つの異なるトリオ演奏を収録した『アノミック・アフェイジア(Anomic Aphasia)』(SLAM Productions)である。ひとつはギタリストのニック・ディドゥコフスキー Nick Didkovskyとサックス奏者キャサリン・シコラ Catherine Sikoraとの<エリス136199 / Eris 136199>、もう一つはシコラとリード奏者ジョン・シントン Josh Sintonとの<メティス9 / Metis 9>。2月19日にリリースされたこのレコードには、パクのトレードマークの打楽器的アプローチによるギター・プレイが5曲の即興トラックに収めされている。アルバムは、エリスのギザギザで角のある楽曲が、メティスのより健全で流動的なナンバーに挟まれた構成になっている。本作はパクの2年間のニューヨーク滞在の成果である。その期間に、パクは上記二つのグループの他にもサックス奏者イングリッド・ラウブロック Ingrid Laubrock、ヴォーカリストのヴィヴ・コリンハム Viv Corringham、電子音楽の達人アンドレア・パーキンス Andrea Parkinsとも共同作業した。このレコードで、パクは白いキャンバスにサウンドで色を塗り、鼓舞されたバンドメイトたちも同様に絵筆を走らせた。彼らは一緒になって、描き上げたばかりの集合肖像画に点を穿ち、所々に飛沫を散らし、時には引き裂く。そして切り取り、並べ替え、分割する。2013年末にパクがアイルランドのコークへ帰国してしまって以来、ニューヨークでは彼の不在を嘆く声が絶えない。

Anomic Aphasia (teaser): Han-earl Park, Catherine Sikora, Nick Didkovsky and Josh Sinton

https://www.youtube.com/watch?v=eNcko9xJ7n0

|

|

| パク・ハンアル photo by Stephanie Hough | 『Metis 9, Eris 136199/Anomic Aphasia』 |

もう一つ興味深い新作は、ギタリストのアヴァ・メンドーサ Ava Mendozaのバンド、アンナチュラル・ウェイズ Unnatural Waysのセルフ・タイトル作『アンナチュラル・ウェイズ (Unnatural Ways)』(New Atlantis)である。ドミニク・レオン Domonique Leone (key)とニック・タンブロー Nick Tamburro (perc)からなる西海岸編成でのアルバム。揺らめき、ヘッドバングする即興メタル・ジャズの強烈にドライヴするサウンドスケープが収録されている。エッジーなギター、獰猛なドラムワーク、ぶ厚い鍵盤ワークの錬金術により、この熟練トリオが発する驚きの連続が、聴き手の感性を圧倒する。いくつかの曲ではメンドーサの凶暴なヴォーカルが聴けるが、それは第4の要素として、恍惚的なエネルギーのレベルを更に高める効果を発揮する。このレコードはジャズ・ファンだけではなく、ロック、パンク、メタル・シーンでもアピールするだろう。

Ava Mendoza's Unnatural Ways @ The Stone 6/17/12

https://www.youtube.com/watch?v=YmvdalKvnuA

|

|

| 『Unnatural Ways』 |

ふたつのソロ・ドラム・レコードにも言及する価値がある。ひとつは夢想家のマイク・プライド Mike Prideによる『リスニング・パ−ティ(Listening Party)』(Akord Records)。厚く列を成すドラム類を縦横無尽に奏でる驚異的な才能、またはプライドが自ら記しているように「大量のパーカッションへの強迫観念」を露わにしている。スタジオで無限と思える長時間を孤独なレコーディングに費やし、生まれた60曲を越えるトラックの中から18曲をアルバム用に選んだ。スロヴァニアの前衛パンク音楽家ドゥシャン・ヘドゥル Dusan Hedlとの共演にインスパイアされ、プライドは聴き手がソロ・ドラム・レコードから想像する先入観を覆す、美学的に美味しい即興演奏を味わえるサウンドを制作した。

Mike Pride - Solo Drums - at Freddy's Back Room, Brooklyn - Oct 22 2013

https://www.youtube.com/watch?v=-lztzhz0kIk

|

|

| マイク・プライド photo by Jim Newberry | 『Listening Party』 |

もう一方は、アンドリュー・ドゥルーリー Andrew Druryの『ザ・ドラム(The Drum)』(Soup & Sound Recordings)というシンプルなタイトルのレコード。全編フロア・タムだけで演奏された、より語彙構築的なアルバムである。『リスニング・パーティ』に比べて多様性は少ないが、それゆえドゥルーリーは我々の感覚の可能性を拡大する。

Andrew Drury - Drums for Warren! benefit - Brecht Forum, NYC - Jan 20 2013

https://www.youtube.com/watch?v=YdgsKncsVBE

|

|

| アンドリュー・ドゥルーリー photo by Grady Gerbracht |

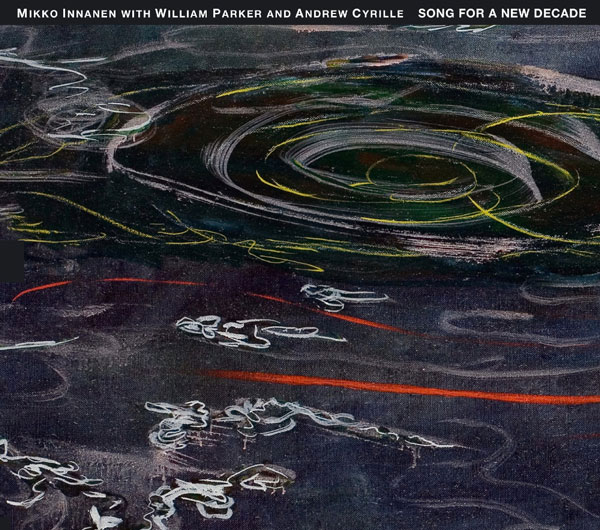

フィンランド人サックス奏者ミッコ・イナネン Mikko Innanenの最新作『ソング・フォー・ア・ニュー・ディケイド(Song for a New Decade)』は総じて楽しいレコードである。このトリオ作の為に、イナネンはベーシストのウィリアム・パーカー William Parkerとドラマーのアンドリュー・シリル Andrew Cyrilleという二人のベテラン演奏家を起用した。若いリーダーが経験豊富なサイドメンを迎えたありがちな作品とは異なり、このアルバムは深いアイデアの統合を成し遂げ、リーダーと共演者の世代と起源の違いを橋渡しする共通した美意識を提示している。

アルバムは2枚組で、1枚目は全曲トリオ、2枚目はパーカーを除くデュオによる演奏である。1枚目がより満足感がある一方で、2枚目はより意義深い。なぜなら音楽の親密性を維持しつつ、サックスとドラムの凶暴な相互作用を明確に記録しているからである。このアルバムを2015年ベスト・アルバムの上位に選出する人も多いに違いない。

Mikko Innanen & Innkvisitio: Swing Nouveau

https://www.youtube.com/watch?v=knR1VnplJok

|

|

| 左からアンドリュー・シリル、ミッコ・イナネン、ウィリアム・パーカー photo by Domink Huber | 『Song for a New Decade』 |

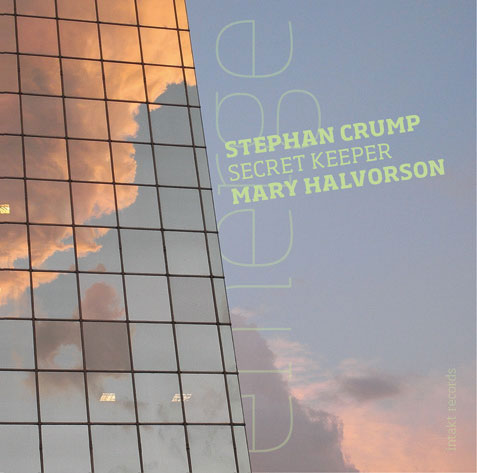

4月もエキサイティングな新作が多数リリースされる。特に期待されるのがメアリー・ハルヴァーソン Mary Halvorsonとステファン・クランプ Stephan Crumpのギター&ベース・デュオ、シークレット・キーパー Secret Keeperの2年ぶりの作品『エマージ(Emerge)』(Intakt)である。またトマス・フジワラ&ザ・フック・アップ Tomas Fujiwara & the Hook Upの3作目『アフター・オール・イズ・セッド(After All Is Said)』(482 Music)も大いに期待できる。

|

|

| シークレット・キーパー(ステファン・クランプ、メアリー・ハルヴァーソン)photo by Reuben Radding | 『Secret Keeper/Emerge』 |

最期になるが、マイク・プライドはソロ作に加え、4月にコラボ作品を2作リリース予定である。ジェイミー・サフト Jamie Saft (g)とのスパニッシュ・ドンキー Spanish Donkeyの『ラオウル(RAOUL)』 (Rare Noise)と、チャーリー・ロッカー Charlie Looker (b) とピーター・エヴァンス Peter Evans (tp)とのプルヴァライズド・ザ・サウンド Pulverize the Soundのセルフ・タイトル作『プルヴァライズド・ザ・サウンド(Pulverize the Sound)』 (Relative Pitch)である。

|

|

| 『RAOUL』 | 『Pulverize the Sound』 |

(シスコ・ブラッドリー 2015年3月31日(Jazz Right Now http://jazzrightnow.com/)

【関連リンク】

Five by Five #1201

『Andrew Drury』『Andrew Drury/The Drum』細田成嗣

http://www.jazztokyo.com/five/five1201.html

ニューヨーク、冬の終わりのライヴ日記

2015年3月末。昨年来のニューヨークは雪が降っていた。早速、1週間乗り放題の地下鉄チケットを入手して準備万端。

3月28日

「The Stone」は、実験的・前衛的な音楽に提供された空間であり、ジョン・ゾーンがディレクターを務めている。飲み物ひとつ出ず、着席は先着順。開場時間ぎりぎりに着いたとき、既に立ち見客で一杯になっていた。目当てはマイラ・メルフォードの新グループ「Snowy Egret」(白鷺)。メルフォードのピアノに加え、ロン・マイルスのコルネットとリバティ・エルマンのギターが創出する物語性と透徹感、ツトム・タケイシのベースによる激しい擾乱。

30分ほど歩いて、地下の「The Cornelia Street Cafe」に潜り込むと、隣にベースのジョン・エイベアが座っていた。彼がリーダーのグループでは、サックスの新鋭デイナ・スティーブンスが吹いている。巨体から繰り出される彼のテナーは、悠然と放るのにホップする江川卓の剛球を思い出させる。

3月29日

チャイナタウンの「Downtown Music Gallery」はクセの強いレコード店で、棚には平積みでCDがぎっしり。主人のブルース氏とも早速うちとけてしまう(その後遭うたびに、「今晩は誰を観るのか」と訊かれることになった)。ここでは毎日曜に即興演奏家のインストア・ライヴをやっていて、今日はアンドリュー・ディアンジェロのアルトサックス・ソロ。集まった客と饒舌にお喋りをしては、強烈な息の圧でびりびりと管を震わせた。

ディアンジェロの後に演奏するマルコ・カッペリのソロギターに後ろ髪を引かれながら、前日に続き、「The Stone」へ急ぐ。マイラ・メルフォードが、今度はマーティ・アーリックとデュオで演奏するのだ。アーリックのサックスとクラリネットは意外なほどエアを含んでおり、それによる音色は豊かだった。前日のグループの緊密な演奏とは対照的に、この長く活動しているデュオは、隙間の大きい即興演奏を愉しんでいるようにみえた。

さらに、老舗の「Village Vanguard」。今夜は、オリヴァー・レイク、レジー・ワークマン、アンドリュー・シリルというレジェンド3人が組んだグループ「Trio 3」が登場する。武術の達人のようにキレるシリルのドラミングは依然素晴らしいものだったが、それ以外にはさほどの感銘を得られなかった。最近の同グループが、ヴィジェイ・アイヤーなど活きの良いピアニストを入れている狙いは、刺激剤なのかもしれない。

3月30日

「Smoke」のバーカウンターに座り、ピアノのオリン・エヴァンスがリーダーを務める「Captain Black Big Band」を観る。彼のブルースには力強いシンプルさがあり、また、グループにはのびのびとした自由さがあった。この近くには「デューク・エリントン通り」があり、面白いことに、隣に座った若者はエリントンの自伝を携えていた。

地下鉄で、ダウンタウンの「55 bar」。「The Bloomdaddies」は、サックスもドラムスも2人ずつのイケイケのバンドである。シーマス・ブレイクのテナーは野太く、クリス・チークのテナーは甘酸っぱいような独特の音を出す。酔客のお喋りは吹き飛ばされた。チークは、先日亡くなったチャーリー・ヘイデンに捧げた演奏(つまり、ヘイデン抜きの「Liberation Music Orchestra」)のCDが近々出るんだと教えてくれた。

ウェスト・ヴィレッジには多くのライヴハウスがあり、どちらかと言えばメインストリーム寄りのジャズを指向する「Smalls」もそのひとつだ。「55 bar」から走って駆け込むと、アリ・ホーニグとエドマール・カスタネーダとのデュオが既に盛り上がっていた。もう23時を過ぎているのに立ち見である。ホーニグのドラムスはまるでラップの言葉のようだ。そして、カスタネーダが弾くハープが圧倒的な技術を見せつける。ちょうどカスタネーダの誕生日だったようで、休憩時間も終始和やかな雰囲気。

3月31日

ブルックリンの住宅街を歩いていくと、「Shapeshifter Lab」がある。六本木の「スーパーデラックス」を思わせる、がらんどうの空間だ。ここで、スティーヴ・リーマンが、エレクトロニクスとドラムスとのトリオを組んだ。彼は感情の昂りを見せることなく、淡々と理知的なアルトとソプラノサックスを吹いた。ドライさに、常ではないものが宿っていた。

ここでは、別のグループで、大注目のアルトサックス奏者、クリス・ピッツイオコスも吹いた。彼の音は、時に鳥のささやきのようであり、時に身体から内臓までを吐き出すような苛烈さもあった。そのあと場所を変え、同じブルックリンの「Don Pedro」というバーに移動。ドラムスとのデュオで、身体を前後に激しく揺すり、30分、ひたすらに吹き続けた。音の強度と振幅の大きさに、その場の誰もがバーで飲むのをやめてステージ前に歩み寄って彼のブロウを凝視し、威圧されていた。本人に訊いてみるとほとんど独学だという。とは言え影響を受けたサックス奏者はと訊くと、アンソニー・ブラクストンやジョン・ゾーンの名前が出てきたが、明らかに彼のアルトは異質なものだ。まだ24歳、突然変異か。

4月1日

再び「The Stone」。ルーカス・リゲティ(現代音楽のリゲティの息子)が、フリージャズの大物マリリン・クリスペルと共演する。リゲティのドラムスが激情に流されず彩りをみせる工夫をする中で、クリスペルのピアノは、音と音との間の静寂による張り詰めた緊張感を創りだし、そして、哀切極まりないソロを弾いた。

5分歩き、学校のような建物にある「Arts for Art」。ちょうど、アンドリュー・ドゥルーリーのグループ「Content Provider」が演奏をはじめるところだった。シンプルに精力的に叩くドゥルーリーのドラムス。教室のような部屋は天井が高く、ベース以外はアンプなし。ドゥルーリーは部屋全体がタイコのようだと喜び、イングリッド・ラウブロックとブリガン・クラウスのサックスが共鳴していた。当初の予定にあった、サックスのチャールズ・ゲイルの客演がなくなったのは実に残念だった。

4月2日

「Jazz Standard」で、ランディ・ウェストン89歳の誕生日祝を兼ねた「African Rhythms Sextet」。ウェストンの泥臭いピアノも、ビリー・ハーパーの粘っこいサックスも健在。

さらに「Village Vanguard」において、トム・ハレルが同じトランペットの新鋭アンブローズ・アキンムシーレと組んだ新グループ「Something Gold, Something Blue」。アキンムシーレのソロは、誰もが溜息をつくほど輝かしく完璧。一方、ハレルの音は震え、雲の中でイメージが形を成していくようなファジーなもので、過剰なほど人間的だった。滞在期間中もっとも感銘を受けた演奏である。

4月3日

夕刻、ブレイク中の歌手ベッカ・スティーヴンスの出身校ニュー・スクールにおいて、無料のトークとライヴ(アカペラ)があった。集まった人は大学関係者ばかり。贅沢というべきか。

夜は、「Arts for Art」において3つのグループの演奏。ジョー・モリスは、ヴァイオリンとのデュオで、休む間もなく微分的な音で埋め尽くすカラフルなギター・プレイを展開した。

そして、ジョシュ・シントン(バリトンサックス、バスクラリネット)、イングリッド・ラウブロック(テナーサックス)、ヴィンセント・チャンシー(フレンチホルン)の3人の管による、やはりアンプなしの共演。聴き手が共鳴箱の中でうなりに巻き込まれるような快感だ。終わった後、チャンシーがサックスのふたりに「会話をありがとう」と話しかけていた。

興奮おさまらず、グレッグ・ハッチンソンのグループを観ようと「Smalls」に移動すると、仰天するほど長蛇の列。結局ソールドアウトで入ることもできなかった。ギグも直前に発表されたのに、みんな熱心である。デイナ・スティーブンスのプレイをもう一度観たかっただけに、こればかりは残念だった。

ところで、今回は何度も、音楽ジャーナリストだという夫婦とライヴスペースで遭遇した。出遭うたびに顔を見合わせて笑ってしまった。カタロニア出身の彼らと、日本から出かけて行った当方とが、その場限りの音楽をもとめて同じ時空間を共有するという愉快さは、ニューヨークの強烈な磁場によって生まれるものにちがいない。「The New York City Jazz Record」誌も、頻繁に、「ニューヨークでは、毎晩がジャズ祭だ」と煽っている。

環境・エネルギー問題と海外事業のコンサルタント。著書に『新しい排出権』など。ジャズ・ファン。ブログ http://blog.goo.ne.jp/sightsong

Tomas Fujiwara Interview

トマス・フジワラ Tomas Fujiwara

マサチューセッツ州ボストンに生まれ育つ。1994年、17歳でニューヨークへ移り、現在までブルックリンに在住。バンド・リーダー及び数々のアーティストとの共演プロジェクトで、現在ニューヨーク・シーンで最も精力的に活動するドラマーのひとりである。

自己のプロジェクト:トマス・フジワラ&ザ・フック・アップ、コルネット奏者テイラー・ホ・バイナムとのデュオ、即興カルテット、サーティーンス・アセンブリー(バイナム、メアリー・ハルヴァーソンg、ジェシカ・パヴォーヌvln)。

主な共演者:マタナ・ロバーツ、アミール・エルサファー、マット・ミッチェル、アンソニー・ブラクストン、ラズウェル・ラッド、ティム・バーン、マーティ・アーリッチ、マイク・リード等。

interviewed byシスコ・ブラッドリー (Cisco Bradley)

on Jazz Right Now http://jazzrightnow.com/

translated by 剛田武 (Takeshi Goda)

4月21日に482 Musicからリリースされた『アフター・オール・イズ・セッド』はトマス・フジワラ&ザ・フック・アップの高く評価された過去2作『アクションスピーク』(2010)、『ジ・エアー・イズ・ディファレント』(2012)に続く3作目のアルバムである。本作では、ドラマー兼作曲家のトマス・フジワラが率いるこのクインテットのオリジナル・メンバーであるジョナサン・フィンレイソン Jonathan Finlayson (tp)、ブライアン・セトルズ Brian Settles (ts, fl)、メアリー・ハルヴァーソン Mary Halvorson (g)に加え、2012年に新加入したベテラン・ベーシストのマイケル・フォーマネック Michael Formanekが持ち前の力強い演奏を聴かせる。

ニュー・アルバムのリリースに合わせて、Jazz Right Nowのシスコ・ブラッドリーによるロング・インタビューを掲載する。

Cisco Bradley(以下CB):ザ・フック・アップのニュー・アルバムのインスピレーションはどこから得たのですか?

Tomas Fujiwara(以下TF):私はいつも作曲しながらこのグループの為のアイデアを練っています。私の頭の中にはメンバーの声(ヴォイス)が存在しています。各メンバーのサウンドと即興へのアプローチの仕方、フレーズの組み立て方と作曲された楽曲の解釈の仕方、演奏の色彩とムード。それを念頭に置いて作曲するのです。各メンバーのアプローチの特性にフォーカスし、それぞれが居心地よい場所へ誘うように作曲します。そして常にグループのアンサンブルに何か新しい組み合わせが生まれるような環境を作るように工夫しています。演奏だけではなく、テクスチャー(質感)やソニック・リレーション(音響的関連性)も考慮します。ある程度のリスク要因があるべきだし、リアルタイムな自発性と、音楽上の問題解決のための余地がなければなりません。その挑戦は振付するようなものですが、演奏者のパフォーマンスによって、演奏自体が自ら形を成すことを可能にするスペースがたっぷり必要です。人生のあらゆることと同じように、すべてはバランスにかかっています。

音楽について正確なインスピレーションを特定することは普通は難しいことです。ただし、「ザ・コウム(The Comb)」の場合は、インスピレーションは明らかです。私が会ったことのない義理の祖父について継父から聞いた物語に共感して、すぐに作曲し始めました。私が作曲するときは、いつも物語やシーンやイメージに付随するサウンドトラック音楽を想定します。おそらくウェイン・ショーターからの最大の影響だと思います。ショーターが、映画や漫画などヴィジュアル・イメージに合う音楽を作曲している、という話を読んだとき、本当に胸に響きました。彼の音楽はとても豊潤で、単なる音符の連なりよりもずっと深い感銘を得るのです。作曲家自身が、自らの楽曲を聴いて何をイメージするべきかを語るよりも、聴き手が想像力を働かせて自分なりのイメージを創るべきだと思います。聴き手に物語を伝えるために作曲した「ザ・コウム」は極めて稀な例外です。私の継父のパイローズ・ヴァキリ Pirooz Vakiliがアルバムのライナーノーツにその物語を書いています。

たいていは、楽曲のインスピレーションについて話さないようにしています。聴き手が自分自身の物語、イメージ、インスピレーションを膨らませてほしいからです。何についての曲なのかと尋ねられた時は、逆に「あなたは何についての曲だ思いますか?」と聞き返すようにしています。そうして得られる答えには、いつも魅惑されます。時にはそれにインスピレーションを受けて、さらに作曲の筆が進むこともあれば、楽曲を新しい視点から見直すこともあります。リスナー自身のやり方で音楽を経験し、自分自身の物語を想像してほしいのです。今の世の中には、そんなことをする忍耐力や集中力を持たない人が多いようで、残念に思います。彼らはこう言ってほしいのです。「この曲は、Vという行動をしたRという人物についての曲です。それはQ、DそしてBの面に於いて顕著で、文化面ではP、Z、そしてLに関連し、その結果Yとして続いて行く。だからこの曲には注目しなければならない。さもなければ、ヒップでもスマートでも情報通でもないと思われますよ」。それは確かに早くて簡単で、効果的に「分かったつもり」にさせる言い方かもしれません。でも私はもし興味を持ってくれたなら、ちょっと時間をかけて音楽を聴き、予断にできるだけ影響されずに、何を感じとれるかやってみてほしいのです。役者をしているある友人は、観劇に行くと、座って開演を待つ間、プログラムを一語も読まないのです。それを見てとても勉強になりました。役者の名前や経歴を一切知ることなしに、ただ経験したいという訳です。終演後にプログラムを読んで、制作や関係者などの情報を得ますが、まず最初は作品そのものを味わうべきです。それこそ私の理想です。まず作品ありきで、議論や分析や意見等はその後です。確かにちょっと理想主義的かもしれませんが、誰でも追い求める理想があるはずです。

CB:このアルバムはこのバンドの3作目になります。2012年の前作『ジ・エアー・イズ・ディファレント』からどのように進化したのですか?

TF:『ジ・エアー・イズ・ディファレント』のリリース後に素晴らしいベーシスト/作曲家/即興演奏家のマイケル・フォーマネックが加入しました。グループの他のメンバーの中で、彼は強力且つパーソナルな音楽へのアプローチを実践し、それが音楽の鳴り方と行先に影響を与えました。ブライアン・セトルズはいくつかの曲(新曲「ラストリー」や、『アクションスピーク』収録の「フォーリー・コーヴ」のライヴ演奏など)でフルートを吹いています。このグループ、そしてそれ以上に、他のグループ(マイケルのビッグ・バンドや小編成グループ、メアリーのクインテットやセプテットなど)を通して、時間をかけてグループの中のダイナミズムが成長し深まってきました。バンド用に曲を書くとき、私の頭の中の楽曲に於ける各メンバーの役割は、より流動的になり、作曲家・バンド・リーダーとして私の自由にできる可能性が広がっています。私は考え得る限り可能な組み合わせを考え、可能な限りそれを使うようにしています。音楽のあらゆる面、セットリストなどに於いて。また、多種多様な「書き出し」法を駆使してメンバーに曲を説明します。時には意図的に情報を割愛して、最小限のインストラクションで何が起こるか試したり、時には特定のセクションについて詳述し、どうするべきかを指示します。グループは長年一緒に活動し進化してきたので、異なる戦略や方法で共同作業を重ねてきました。『アフター・オール・イズ・セッド』の楽曲はそれぞれ、スタート地点も違えば、最初のアイデアを発展させ現実化する方法も違い、演奏を通してグループ独自のものとするアプローチの仕方も違います。それでもなお、アルバムには全体を通して連続性と統一性があると感じます。私にとってそれは、アルバムを制作し、単なるミュージシャンの集合体ではなくひとつのバンドとしてのサウンドを生み出すためにたいへん重要です。

CB:あなたのブラシワークの素晴らしさには定評があります。特にメアリー・ハルヴァーソンとマイケル・フォーマネックとのバンドのサムスクリューThumbscrewでのプレイは特に印象的です。どのようにブラシのテクニックを身に着け、自分の音楽や作曲にどのように活かそうとしているのですか?

TF:ブラシに多くの時間を費やすようになったのは、最初は必要に駆られたためです。18〜20歳の頃、私はレストランやバーやラウンジで頻繁に演奏していました。一晩に3〜5セット演奏するのですが、私たちの演奏に注意を払う人は殆どいませんでした。(こぼれ話ですが、ある夜、自分たちのオリジナル曲を習得しようとして、同じ曲を5、6回続けて演奏したことがありました。しかし、誰一人としてそれに気づかず、何の問題もなく演奏できました。まあ「ひとつ分の値段で牡蠣をふたつ」サービス・タイムだったから仕方がなかったかも知れませんが)レストランやバーのオーナーや経営者が望むのは3つのことだけ。時間通りに始まり時間通りに終わること。「適切な」服装。そして、できるだけ静かに演奏すること。ドラムスティックを手に持つのを見ただけで怒られました。多くの場所でドラマーに対して「ブラシ・オンリー」という方針がありました。だから私は夜な夜な何時間もブラシだけでドラムを叩いたのです。子供の頃に行ったライヴで、アラン・ドーソンがブラシで凄い演奏をするのを見ていたので、その記憶を参考にしました。アランはもう亡くなっていたので、彼にブラシに関する質問をする機会はなかったのですが、彼の演奏は私の耳に染みついていました。最近YouTubeでアランが生徒にブラシ演奏法を説明している動画を見つけました。とにかく驚異的です。

Alan Dawson Demonstrates Brush Technique circa 1992

https://www.youtube.com/watch?v=p1Aci1bwbnA

そこから、アランの最初の師であるパパ・ジョー・ジョーンズを知り、ブラシ演奏の幅広さを知りました。(YouTubeはまだなかったので)ビデオで誰彼構わずブラシの演奏を観ました。それぞれのドラマー固有のストロークやパターンを学ぶことはとても重要でした。パパ・ジョー、ヴァーネル・フォーニエル、エド・シグペン、エルヴィン・ジョーンズ…たくさん。チコ・ハミルトンのブラシ・テクニックだけのレッスンを2回受けて開眼しました。そうやって身につけた技術をすべて、レストランで実践したのです。スネア・ドラムだけで多種多様なパターンの演奏をしました。まるでドラム・ヘッドにブラシで形を描くように、普段ドラムスティックで演奏するドラム表現と同様に。何年も練習してきたアラン・ドーソンの「ランディメンタル・リチュアル(ドラム演奏術)」をブラシで演奏し始めたのです。

Alan Dawson plays the Rudimental Ritual (first 26 rudiments with brushes)

https://www.youtube.com/watch?v=vOwFQRYbbTo

今ブラシで演奏する----職業上の需要ではなく自らのチョイスで---ときは、サウンドとテクスチャー(肌理)とムード(雰囲気)を考慮します。ブラシ特有のレガートと引き伸ばすようなサウンドを活かした演奏を心がけています。チェロやヴァイオリンと共演する際にはブラシを使おうと考えます。また、自然界にある音、または機械のギアやレバーによる生成音を模倣するような、とても刺激的な感じも出せます。跳ね返りの少ないブラシでスティックと同じ表現をするのは難しいですが、クリアに演奏された時には、ブラシによりドラムやシンバルから生まれるたくさんのフレーズが素晴らしいサウンドになり、同じことをスティックで演奏するのとはまったく異なった雰囲気を生み出します。私はメロディーを惹き立てるためにブラシを使うのが好きです、他の楽器の邪魔をせずにメロディーを「倍増」できるから。アラン(・ドーソン)がソニー・ロリンズの「オレオ」を演奏する時に特に効果を発揮しました。彼のブラシ演奏によってメロディーがはっきり際立つのがわかるでしょう。

Thumbscrew: Live @ The Windup Space, Baltimore, 1/6/2012, (Part 4)

https://www.youtube.com/watch?v=ec4bYRUaL3w

CB:ヴィジュアル・イメージとあなたの音楽の間に、もしあるとすれば、どのような関係があるのですか?音楽を表現する際に特定の色、形、物体をイメージすることはありますか?

TF:私にとっては関係は大いにあります。私はいつもサウンドトラックを創るように作曲します。最初に絵やシーンが頭の中にあり、そこからスタートします。素描スケッチのように、最初のイメージはしばしば捨てられたり忘れられたりしますが、作曲の作業を進める上での基本ラインになります。一度スタートすると、書き進むにつれて頭の中に数々のヴィジュアル・アイデアが渦巻くように沸き上がるのです。時にはひとつの線になった物語や共通テーマを導き出すこともありますが、大抵は瞬間的なイメージのコラージュに過ぎません。その多くは私の頭の中で、一つか二つのシーンのミニ・ムーヴィーになります。もしくは絵画、彫刻、写真、その他何でも閃きのような映像に。数年前からエゴン・シーレの作品に興味を持ち、昨夏彼の作品の世界最大の常設コレクションのあるウィーンのレオポルド美術館を訪れました。普段はダークなイメージのヴィジュアル・アートには心を惹かれないのですが、シーレの作品は何度見ても飽きません。また、ニュー・ミュージアムで最近開催されたクリス・オフィリの展覧会は、色彩と活気の点ではシーレの対極にあると言えますが、本当に心に残りました。それからダンスにも影響されます。身体運動のリズム(律動)はとても音楽をインスパイアします。バッツィーヴァ・ダンス・カンパニーBatsheva Dance Company(1964年に設立されたイスラエルのモダン・ダンス・カンパニー)の「Sadeh21」には完全に打ちのめされました。彼らの動きのリズム(律動)とフレージング(旋律)、精確な自由さ、作品を進化させる根気と忍耐力……信じられません。未だに彼らのパフォーマンスに吸い込まれた気分です。

CB:あなたは熱心なバスケットボールのファンであり自分でもプレイしますね。バスケの試合のリズムや動きを音楽、作曲、演奏に取り入れたり合体させたりしている部分はありますか?

TF:バスケットボールと私の音楽の間に直接的な影響はありませんが、幼い頃にバスケを始めたので、幼時の「レッスン」の多くは試合の中で学びました。例えば、練習、繰り返し、集中が上達の早道である、という単純明快な真理を、試合を通して学びました。子供の頃、人は無意識のうちに自分の個性を生むために自身を規定する技能・興味・意見などを見つけます。私にとっては、最初に興味を持ったうちのひとつが、バスケットボールなのです。放課後の課外教室に他の子よりも45分前に通って、教師(のちにミュージシャンだと知りました)と一緒にバスケットボールをやったものです。彼は私にルールを教え、基本的なシュート、ドリブル、ボックスアウトなどのやり方を見せてくれて、1対1の試合をしました。彼は辛抱強く協力的でしたが、私が子供だからといって勝たせてはくれませんでした。私は、自分より背が高く、経験豊富で、技術も上の相手と互角に戦うためにどうやって上達すればいいのかを、自分で考えなければなりませんでした。それによって、自分で興味を持ち参加したいと望んだことに、どう取り組み、どう上達し、どう知識を増やすか学んだのです。そういう考え方が、私が音楽を学びドラムを演奏するやり方に、直接の影響を与えています。

決まり文句に聞こえるかもしれませんが、同時にチームワークも学びました。それを音楽に当てはめてみて、自分の音楽的個性に忠実である一方で、グループと楽曲の全体に気を配れる音楽家になりたいと思っています。役割とアプローチの仕方は、状況によって変化します。どんな場合でも、その時々の音楽的状況に関係なく、同じ演奏をするような音楽家にはなりたくありません。それを「自分のやり方を貫く」「自らの個性に忠実である」と呼ぶ人もいるでしょうが、そういう姿勢はソロ演奏には役立ちますが、グループにおいて機能しないと私は思います。個人のサウンド/アプローチ/美学と、グループのそれとの間のバランスを取ることは、常に興味深くインスパイアされる挑戦です。それは、チーム・スポーツを通して、状況を読み、何がベストかリアルタイムに判断する経験から、ある程度は無意識のうちに影響されているでしょう。

つまりバスケットボールが私の音楽に影響を与え、作曲と演奏をするときに、観察と実践を同時にしているのでしょうね。

CB:あなたの音楽には家族や人間関係が常に存在するように思われます。あなたの美学的インスピレーションのこの面について教えてください。

TF:前に話したように、私の作曲過程に於いては、シーンのサウンドトラックを書くことが大きな比率を占めています。そのイメージは現実、フィクション、過去、現在、未来を問わずひとつの物語に起因します。そんな物語の多くは、私の周りの人々―家族や友人たちから聞くのです。これらの物語は、多くの場合、直接私に話されて、三次元の形で、私自身の歴史を登場人物と結び付け、私を大いにインスパイアします。このように物語を耳で聞くというプロセスは、書かれた文字を読むよりも、ずっと深みがあります。物語を話す様子が物語の一部になり、話す人の個性が色とニュアンスを加えます。そして、近親者の物語を使うことは、私にとっては重要なのです。なぜなら、それは私のパーソナルな物語であり、それを音楽で表現することが、私自身の声を伝えることになるからです。私の祖父や母についての曲を書いた人は誰ひとりいないのは確かです。それでも、彼らの人生は、鮮明なシーンと素晴らしい時間に満ちていて、私の大きなインスピレーションになっているのです。

Tomas Fujiwara Selection

最も影響を受けたノン・コンテンポラリー(古典的)なレコード

John Coltrane: A Love Supreme(至上の愛)

Sonny Rollins: Saxophone Colossus(サキソフォン・コロッサス)

Miles Davis: Four and More (フォア&モア)

Wayne Shorter: Speak No Evil(スピーク・ノー・イーヴル)

Charlie Parker: Bird With Strings (チャーリー・パーカー・ウィズ・ストリングス)

最も影響を受けたコンテンポラリーなレコード

Wayne Shorter: Beyond the Sound Barrier(ビヨンド・ザ・サウンド・バリアー)

Gerald Cleaver Uncle June: Be It As I See It

Kendrick Lamar: good kid, m.A.A.d. city

Michael Formanek: Small Places

Meshell Ndegeocello: Comfort Woman

|

|

|

| 『Thomas Fujiwara & The Hook Up/After All Is Said』 | photo by Peter Gannushkin | photo by Kelly Jensen |

【関連リンク】

Five by Five #1203

『Thomas Fujiwara & The Hook Up/After All Is Said』剛田武

http://www.jazztokyo.com/five/five1203.html

Five by Five #1204

『Thomas Fijiwara & The Hook Up/After All Is Said』多田雅範

http://www.jazztokyo.com/five/five1204.html

Tomas Fujiwara Official Site

http://tomasfujiwara.com/

シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley

ブルックリンのプラット・インスティテュートで教鞭(文化史)をとる傍ら、2013年にウェブサイト「Jazz Right Now」を立ち上げた。同サイトには、現在までに30以上のアーティストのバイオグラフィー、ディスコグラフィー、200以上のバンドのプロフィール、500以上のライヴのデータベースを備える。ブルックリン・シーンの興隆についての書籍を執筆中。http://jazzrightnow.com/

剛田 武 Takeshi Goda

1962年千葉県船橋市生まれ。東京大学文学部卒。レコード会社勤務。

ブログ「A Challenge To Fate」 http://blog.goo.ne.jp/googoogoo2005_01

1.31 '16

1.31 '16

追悼特集

ポール・ブレイ Paul Bley

![]() :

:

#1277『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』(ピットインレーベル) 望月由美

#1278『David Gilmore / Energies Of Change』(Evolutionary Music) 常盤武

#1279『William Hooker / LIGHT. The Early Years 1975-1989』(NoBusiness Records) 斎藤聡

#1280『Chris Pitsiokos, Noah Punkt, Philipp Scholz / Protean Reality』(Clean Feed) 剛田 武

#1281『Gabriel Vicens / Days』(Inner Circle Music) マイケル・ホプキンス

#1282『Chris Pitsiokos,Noah Punkt,Philipp Scholtz / Protean Reality』 (Clean Feed) ブルース・リー・ギャランター

#1283『Nakama/Before the Storm』(Nakama Records) 細田政嗣

![]() :

:

JAZZ RIGHT NOW - Report from New York

今ここにあるリアル・ジャズ − ニューヨークからのレポート

by シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley,剛田武 Takeshi Goda, 齊藤聡 Akira Saito & 蓮見令麻 Rema Hasumi

#10 Contents

・トランスワールド・コネクション 剛田武

・連載第10回:ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報

シスコ・ブラッドリー

・ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま

第1回 伝統と前衛をつなぐ声 − アナイス・マヴィエル 蓮見令麻

音の見える風景

「Chapter 42 川嶋哲郎」望月由美

カンサス・シティの人と音楽

#47. チャック・へディックス氏との“オーニソロジー”:チャーリー・パーカー・ヒストリカル・ツアー 〈Part 2〉 竹村洋子

及川公生の聴きどころチェック

#263 『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』 (Pit Inn Music)

#264 『ジョルジュ・ケイジョ 千葉広樹 町田良夫/ルミナント』 (Amorfon)

#265 『中村照夫ライジング・サン・バンド/NY Groove』 (Ratspack)

#266 『ニコライ・ヘス・トリオfeat. マリリン・マズール/ラプソディ〜ハンマースホイの印象』 (Cloud)

#267 『ポール・ブレイ/オープン、トゥ・ラヴ』 (ECM/ユニバーサルミュージック)

オスロに学ぶ

Vol.27「Nakama Records」田中鮎美

ヒロ・ホンシュクの楽曲解説

#4『Paul Bley /Bebop BeBop BeBop BeBop』 (Steeple Chase)

![]() :

:

#70 (Archive) ポール・ブレイ (Part 1) 須藤伸義

#71 (Archive) ポール・ブレイ (Part 2) 須藤伸義

![]() :

:

#871「コジマサナエ=橋爪亮督=大野こうじ New Year Special Live!!!」平井康嗣

#872「そのようにきこえるなにものか Things to Hear - Just As」安藤誠

#873「デヴィッド・サンボーン」神野秀雄

#874「マーク・ジュリアナ・ジャズ・カルテット」神野秀雄

#875「ノーマ・ウィンストン・トリオ」神野秀雄

Copyright (C) 2004-2015 JAZZTOKYO.

ALL RIGHTS RESERVED.