☆Niseko-Rossy Pi-Pikoe Music Prize No.037 受賞☆

ハインツ・ホリガー Heinz Holliger 指揮者・オーボエ奏者 1939〜 Concert Report 472 「オール・アバウト・ハインツ・ホリガー」

☆Niseko-Rossy Pi-Pikoe Music Prize No.038 受賞☆

岩崎洵奈 ピアニスト 生年不詳〜 NHK−FM「リサイタル・ノヴァ」3月22日放送

☆Niseko-Rossy Pi-Pikoe Music Prize No.039 受賞☆

吉川和夫 作曲家 1954〜 コンサート・レビュー「東京混声合唱団第230回定期演奏会」

☆Niseko-Rossy Pi-Pikoe Music Prize No.040 受賞☆

フランチェスコ・ピエモンテージFrancesco Piemontesi ピアニスト 1983〜 コンサート・レビュー「第751回 東京都交響楽団定期公演会Aシリーズ」

クラシックは来ている。

のだめカンタービレの次に到来した大波は現代の作曲家・佐村河内 守(さむらごうち・まもる)だ。

現代音楽の潮目の変わりは84年のアルヴォ・ペルトだった。

ドゥダメルや井上道義や山田和樹や沼尻竜典や佐渡裕が佐村河内の交響曲第一番を振り、張り合う東京が見える。

プログラムの前半は日本人作曲家のコンポジションを組む。久石譲、三善晃、吉川和夫。

耳の肥えた海外のリスナーや富裕層が東京をめざしてどんどんやってくる。

エイプリル・フールではない。

<091> 「合唱の国ニッポン!聴かれるべき日本の歌」

東京混声合唱団第230回定期演奏会

2013年3月26日(火) 東京文化会館小ホール

入野義朗:作曲 村野四郎:詩

「凍る庭」 (1961年委嘱作品)

吉川和夫:作曲 まど・みちお:詩

「どうして あんなに まど・みちおの詩による連作合唱曲」(2012)

権代敦彦:作曲

「混声合唱とピアノのための 六字大明咒(ろくじだいみょうじゅ)」(2003)

篠田昌伸:作曲 廿楽順治:詩 混声合唱とピアノのための さかなまち(2011)

I.堀理髪店 II.中村そばやIII.肴町 IV.燃えるじてんしゃ店

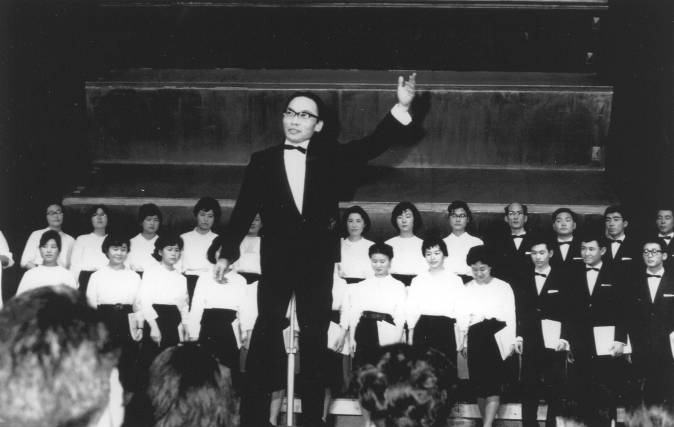

指揮 田中信昭

ピアノ 中嶋 香

合唱は楽しい。

闘う東混!と、若き山田和樹の熱い指揮に感じ入っていたのは何年前だろう。合唱のコンサートは大好きでいろいろ通いましたが、今回はある意味ベストの体験だった。合唱を聴く体験が積み重なって、この日に至ったのだな。

入野作品、61年委嘱作、上野公園は砂利道ばかりだった頃だろうたぶん、おれには蒸気機関車の邁進する昭和がコンポジションに映る、クールに決めた精一杯なモダンがまぶしい。歴史的作品は、やはりヴィンテージである。どんなに真似しても複製できない作曲の視野がある。これは不思議な感覚だ。

吉川作品、これは合唱表現の頂点のひとつだろう。ものすごい速度、それとなく一見気付かない、5つの層、ひずむハーモニー、ゆがむ時間軸、こんなのは聴いたことがない・・・、マイブラディヴァレンタインと吉増剛造を同時に合唱化したような巧みの技だ。作曲者は宮城の大学で音楽の先生をしているようだが、かなりの達人とみた。ピーピコ賞を即座に進呈だ。

権代作品、クイズタイムショックのヴァリエーションのようなつまらない作品だなあ、にしては、作曲家の意図のようには歌えていない東混の苦闘も何気に痛々しく響き、これは書き手歌い手聴き手ともに不幸な体験だよなー、と思っていたが、曲が終わってステージに出てきたおしゃれでスリムなバイク乗りのような権代は合唱団に向かって「どうです?指揮者がいなくてちょっと怖かったでしょ?みなさん。縦がズレてもいいように作ってあるから、揺らぎが生まれて曼荼羅が動きだしたらいいなあと・・・」などと作曲動機を言う。・・・な、なんと!そうなのか、今聴いた音楽を脳内巻き戻し高速再生をしておののくおれ。ううむ、負けだぜ、権代。ヒドいはなしだけど、そのひとでなしなところがブレイクスルーしてんじゃんか。が、さすがゲンダイオンガクの寵児権代、合唱の可能性を拓いているぜ!

篠田作品、すっからかんと明るい花火職人の丁稚小僧、憎めない、味わい深い、廿楽順治の詩がまたいい、詩集を買い求めたい、歌ってくすりと微笑みあいたい、合唱は楽しいと謳歌する使者なのだ。彼の作品はもっともっと聴きたい。

ピアノはまた一段上のステージに登ったわね、お姉さん、ほんと。合唱のピアノは浅井道子、寺嶋陸也が突出して素晴らしいものだとわたしは考えているが、この二人にだいぶ追いついてきた感がある。

まあ、指揮はじいちゃん名誉職、こないだまで火花散らして東混を鍛えていた若者はすっかり外国で出世してしまったし、闘うのではない、愛情と歴史の抱擁にあふれている指揮ぶりにははなはだ好感であるなあ。・・・なんて書いていたら怒られるな、田中信昭先生はこの東京混声合唱団を創立した方だったのか!そうか入野作品の不思議は先生の意識が音楽に映っていたのか。

ちょっと若い頃の田中信昭先生の写真を並べておきます。

ちょっと若い頃の田中信昭先生の写真を並べておきます。

合唱は楽しい。ヨーロッパでもロシアでもない、日本の作曲家によるこの独自な世界。このコンサートもアマチュア主婦枠、とか、NHK児童合唱団ユースシンガーズ枠とか、SKE48枠とか、「花は咲く」はかならず歌うとか、みんなで歌うとか、いろいろ工夫してもいいと思う。たくさんの観客が集まって合唱を聴く。集まれば集まるほど、響きあうところがあるのだ、合唱には。

総合評価=A

<092> 「口内調理としてはなはだ日本的なサヨナラ公演の妙」

<092> 「口内調理としてはなはだ日本的なサヨナラ公演の妙」

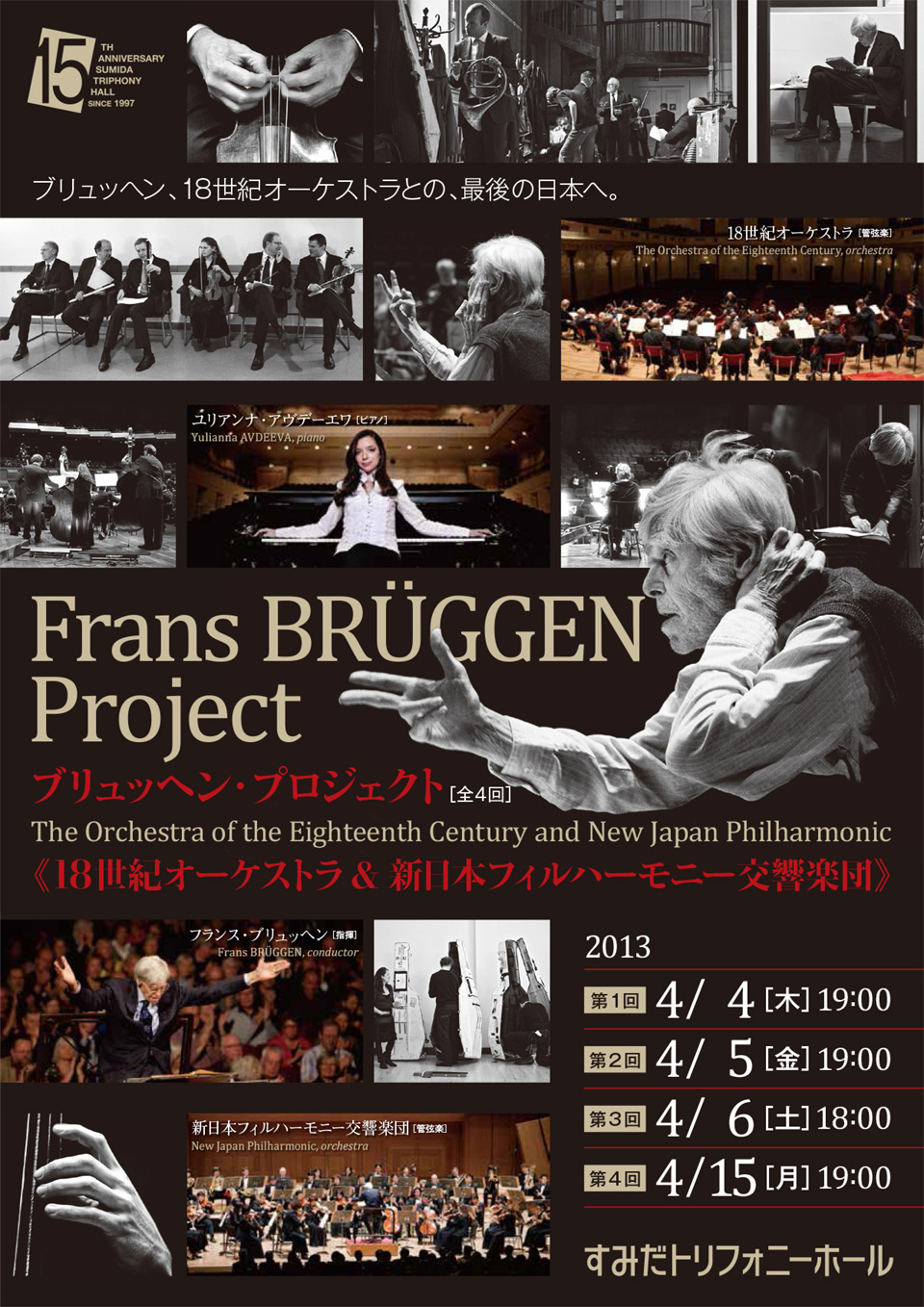

ブリュッヘン・プロジェクト「18世紀オーケストラ」

2013年4月4日(木) すみだトリフォニー

べートーヴェン/交響曲第2番 ニ長調

ベートーヴェン/交響曲第3番 変ホ長調「英雄」

2013年4月5日(金) すみだトリフォニー

モーツァルト/交響曲第40番 ト短調 K.550

ショパン/ピアノ協奏曲第1番 ホ短調(ナショナル・エディション)

ショパン/ピアノ協奏曲第2番 ヘ短調(ナショナル・エディション)

ユリアンナ・アヴデーエワ[ヒストリカル・ピアノ]

※1837年パリ製エラール(オリジナル)を使用

指揮 フランス・ブリュッヘン

ブリュッヘンと18世紀オーケストラのCDは、良かったと思う。バブルの日本に来日公演したことがパンフレットで書かれていた。今回は11年ぶりの18世紀オケを率いてのブリュッヘン3デイズだ。古楽器のアンサンブルは、3年ほど前に樋口隆一先生の指揮で明治学院のホールでバッハを聴いてそのアンサンブル色彩に、その指揮の格調に、ものすごく感動した記憶がある。

初日、べートーヴェンの演奏を聴きながら、アンサンブルの管楽器群の鳴りがそこだけスカスカになっているのに戸惑う。弦楽器群が突出してスムースで鮮やかだからだろうか。音の響きがちょっとチガウのであれば古楽器だからかもしれないと耳は対応できるのだが、演奏しているタイミングや音のハズレはどう聴いても下手なのだとしか判断できない。わたしは20世紀の耳の文脈に囚われているのだろうか。そんなことはない。

べートーヴェンの時代にはこのような演奏だった、という、耳の旅路の提起は斬新だった。20世紀の録音機器によるべートーヴェン像の確立こそは、音楽の歴史を加速させ前進させた中で。ブリュッヘンの古楽アンサンブルは確かに新しく響いていた。

78さいになったブリュッヘンは、車椅子に乗ってステージに現れ、指揮台の椅子に座り、手話の練習をしているような身振りでオケを進ませた。演奏が終わって、手すりにしがみついて腕が震えながら観客に笑顔を送っていた。今日演奏したベートーヴェンはかつて初来日で持参していた2番。この演奏会で18世紀オーケストラとのコンビは終わるとのインフォ。クラシック・ファンの暖かい拍手とスタンディングオベーションが印象的。おれも、観ていて胸が熱くなった。

この「ブリュッヘン・プロジェクト」というくくりは、昨年の「オール・アバウト・ハインツ・ホリガー(総合評価=AAA)」とか「ポリーニ・パースペクティブ(総合評価=C)」と同じように特別な予感をマーケットに与える。なるほどね、引退感謝記念ツアーみたいなものか。

二日目、モーツァルトは古楽器であっても多少管楽器が弱くても抱擁してしまえる音楽だ。これは楽しめた。18世紀オケの響きをある種の革新性と読める可能性が浮上する。響きはそうだが、やはり管楽器群の鳴るタイミングとかががっかりしてしまうのは否めない。

ショパンのピアノ協奏曲は、ユリアンナ・アヴデーエワ!2010年のショパン国際コンクールの優勝者、アルゲリッチ以来45年ぶりの女性覇者、が、ヒストリカル・ピアノ=1837年パリ製エラール(オリジナル)を弾く。見事なアヴデーエワの指捌き、アタックの強度、表現の自信、これはそのままグランド・ピアノで聴かれるべき到達のちからでしょう。福岡、大阪、横浜、富山のリサイタル・ツアーの途上。

この若き天才ピアノ女子がわざわざ古いピアノで別世界な演奏を沸き立たせている中、やはりどこか調子はずれな管楽器がよろよろと鳴る。弦楽器群の響きは、最高水準である。手前では指揮して座っているだけでお手馬は見事に疾走しているブリュッヘンの後ろ姿。この得難い総体。本拠地オランダでやるのではない引退興行、口内調理が本質である日本文化圏において、これはじつに実験的でありつつも感動的であるのだ。歴史的に一期一会な感慨がわたしを襲う。

(演奏評価=CCC、総合評価=B)

プロジェクト3日目(6日)のシューベルト、メンデルスゾーンは、暴風雨で行けなかった。新聞がこの日の公演に「音楽には老いの影はなく、常に瑞々しさをたたえたもの」「息の長いフレーズを歌い出した管楽器奏者の腕前も驚嘆に値する」「メンデルスゾーン作品の先鋭的な側面が明らかにされた」とレビュー。ほ、ほんとにこの文言?・・・、行けば良かった・・・。

<093> 「おれ、ケマル・ゲキチ、風邪ひいた、お嬢さん方ようこそ!」

<093> 「おれ、ケマル・ゲキチ、風邪ひいた、お嬢さん方ようこそ!」

ケマル・ゲキチ・ピアノ・リサイタル

2013年4月7日(日) トッパンホール

ショパン:4つのスケルツォ

チャイコフスキー:《四季》Op.37bisより 〈秋の歌〉〈舟歌〉

ムソルグスキー:禿げ山の一夜

バラキレフ:イスラメイ―東洋風幻想曲

3年前に聴いたゲキチには、その抑制された強度に、沈黙に内在した想いといったものに、途方もなく感動していた。ピーピコ賞も献呈した。指はジャレットみたいに強靭で、鍵盤に張り付いて離れないような、毒グモとマムシとタコが合体したような(どんなんだそれ)、強い精神力に封印されたパッションの振動を聴くかのようなピアニズムだったのだ。同じ時期に聴いたセルゲイ・シェプキンとともに、もう一度聴きたいピアニストのツートップだ。

ゲキチの経歴。85年のショパン国際コンクールで審査員の評価が分かれ本選出場を逃す。CDがドイツで6万枚日本で8万枚売れる。90年代に入って集中練習のため一時的に演奏活動をやめる。そんで、「1999年ゲキチはマイアミ国際ピアノフェスティヴァルに招かれ、まさにステージに歩き出ようとしたその瞬間、彼は故郷のノヴィサドの町が戦火に包まれていることを知る。3月24日のその日、NATOのユーゴスラヴィアへの攻撃が始まったのだ。ゲキチはそのままステージへ上がり演奏をするが、この時の演奏はこれまでの最高のリサイタルであったと言われており、今世紀最高のピアニストの一人としてのゲキチの活躍の始まりであった。」

ゲキチはマントを羽織ってステージに登場した。ショパンを演奏し始める、スタインウェイをがんがん鳴らすおれの嫌いなタイプのショパンだと思う程度なのはどうしたことか。スケルツォを決めるごとに、打音のあと右手を天上に突き上げて「おー、れ!」と、フラメンコでもあるまい、顔をキリッと客席をにらんでいる。・・・そして拍手の中、ハンケチで鼻をかんでいる。ゲキチ、風邪をひいたな。花粉症か。ゲキチは鼻をかむ、へいへいほー。おれははじめて鼻をすすりながらショパンを弾くピアニストを観た。まったく動じていない。マントを揺らして会場を凝視する、まさにスターだ。

アンコールは2回やった。世界中を旅しながら、客席の妙齢のご婦人がたに鋭い視線を決めての旅回りだったことが手に取るようにわかるコンサートだった。プログラム後半の選曲の個性も、心の赴くままにの旅風情なのだろう。ウェブ検索でひっかかる世界各地でのレッスンでの写真も楽しそうだ。51さい、ゲキチ、ポニーテールにも白髪が混じりはじめた。このフラメンコ情熱路線でいいのか?おれはそうは思わない。

(前回総合評価=AAA、今回総合評価=C)

<094> 「響きに色彩が見えたピエモンテージのアンコール」

<094> 「響きに色彩が見えたピエモンテージのアンコール」

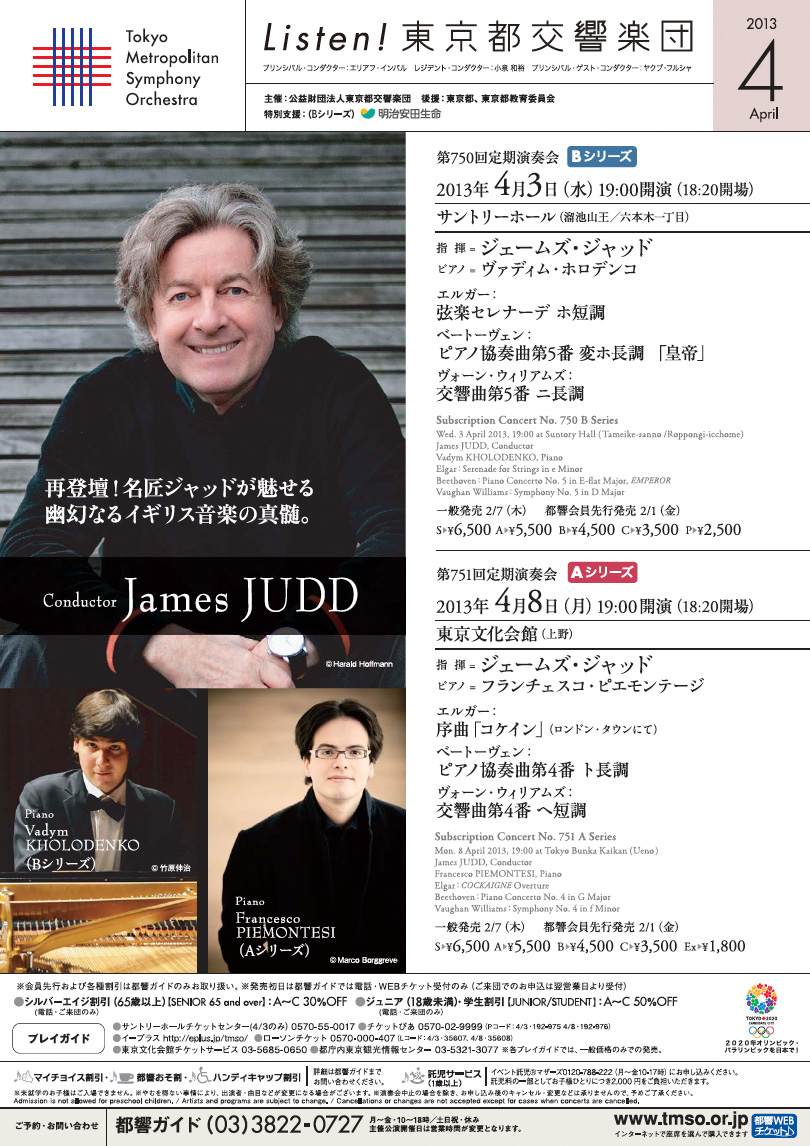

第751回 東京都交響楽団定期公演会Aシリーズ

2013年4月8日(月)

エルガー:序曲「コケイン」

ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第4番 ト長調

ヴォーン・ウィリアムズ:交響曲第4番 へ短調

指揮:ジェームズ・ジャッド

ピアノ:フランチェスコ・ピエモンテージ

英国人らしい気品と節度ある、教科書通りに指揮棒を振り回すジェームズ・ジャッドだ。ズバリ、気持ちいいムーブメントだ。イギリスの黄金を築いたエルガーのコンポジションは、オケの実力と相俟ってじつに素晴らしく鳴った。これが本場のホンモノか、と、納得した。

対して、ベートーヴェンにはコンパクトというか、何かが足りないように聴こえていた。

ピアノは、2日後に日本デビュー・リサイタルが予定されているピエモンテージだったのか、どうりでおそるおそる安全運転するようなベートーヴェンだったことだ。聴きながら「きみは何をしに来たのか、きみの晴れ舞台なんだよ」と思うようなところがあった。あまりベートーヴェン弾きには向いてないのでは?と感じた。

拍手を得てアンコールはヘンデル作曲組曲HWV434から「メヌエット」、一転して華麗さに舞うピエモンテージ、響きの中に色彩が暖かい水色なオウラが揺らいで見える。これは稀有な体験だ。

1曲に満たされる。色彩に満たされる。これはいつ以来のことだろう。

ブレンデルも称賛するピエモンテージ、間違いはない、若さとは素晴らしい自由だ。

(総合評価=AA)

帰りになって気がつく、これは、このあいだ観客の拍手のひどさに苦言した(http://www.jazztokyo.com/live_report/report502.html)都響ではないか。今回の観客は、ちゃんと音楽を楽しむ姿勢ができていた。ひとりのおっさんがアメ玉の袋をこっそりパリパリと開けるのが、ゆっくり気を使って、こっちは長時間パリパリ音にイライラするといういつもの図式があったにせよ。同じAシリーズの観客なのに。こんなにも印象が変わるものだろうか。

でもね、都響に限らないし、クラシックにも限らないのだけど、コンサートとかライブとか、どうして終わったあとのデータとかクチコミとかが有効になっていないのだろう。集客が思わしくなくても、ずごいコンサートだったらみんなでたくさん星をつければいいじゃないか。呼び屋を讃えればいいじゃないか。終わったコンサートの情報って、なかなか探れないのね。パンフレットのテキストだってどんどん公開してほしい。

で、いつ、都響は佐村河内やるの?

ピーピコ賞(Niseko-Rossy Pi-Pikoe Music Prize)というのは、わたしが全身全霊で称賛したい体験があったときに、このコラム内で記される音楽賞です。

No.038受賞の岩崎洵奈(いわさきじゅんな)には、FMを聴いて耳に光が走った。ショパンに魂を奪われる。・・・この、51年間ショパン嫌いなおれ、を、瞬時にとろけさした天女のピアノ。こ、これはだれだ、どこの国の新星なんだい???とラジオに耳をそば立てていた。聴いてて若い女性であることは判った(すごいだろおれのみみ)、ヨーロッパの・・・北欧かなあ・・・このピュアネスは空気のきれいな場所?・・・えええっ、日本の若い女性!

「ポーランド・ワルシャワで開催中の「第16回ショパン国際ピアノコンクール」二次予選、岩崎洵奈さんの演奏です」 動画(http://nicoviewer.net/sm12418514)

これはすごい、つうより、何つうの?しなやかな強さ、ではない、言葉が届かないけれど、アルゲリッチ絶賛の特別賞だ。FMでかかった音源はこれよりももっと純度が上がっていていた。CDじゃなかったんだ、貴重音源だ。リサイタルの予定とかないのか???世界は何をやっているのか。

ショパンコンクール2010での岩崎洵奈の記録について、注目すべき記事があった。ショパン・コンクールでうんぬんすることは、もう無効にしたほうがいい。

Niseko-Rossy Pi-Pikoe:1961年、北海道の炭鉱の町に生まれる。東京学芸大学数学科卒。元ECMファンクラブ会長。音楽誌『Out There』の編集に携わる。音楽サイトmusicircusを堀内宏公と主宰。音楽日記Niseko-Rossy Pi-Pikoe Review。

1.31 '16

1.31 '16

追悼特集

ポール・ブレイ Paul Bley

![]() :

:

#1277『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』(ピットインレーベル) 望月由美

#1278『David Gilmore / Energies Of Change』(Evolutionary Music) 常盤武

#1279『William Hooker / LIGHT. The Early Years 1975-1989』(NoBusiness Records) 斎藤聡

#1280『Chris Pitsiokos, Noah Punkt, Philipp Scholz / Protean Reality』(Clean Feed) 剛田 武

#1281『Gabriel Vicens / Days』(Inner Circle Music) マイケル・ホプキンス

#1282『Chris Pitsiokos,Noah Punkt,Philipp Scholtz / Protean Reality』 (Clean Feed) ブルース・リー・ギャランター

#1283『Nakama/Before the Storm』(Nakama Records) 細田政嗣

![]() :

:

JAZZ RIGHT NOW - Report from New York

今ここにあるリアル・ジャズ − ニューヨークからのレポート

by シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley,剛田武 Takeshi Goda, 齊藤聡 Akira Saito & 蓮見令麻 Rema Hasumi

#10 Contents

・トランスワールド・コネクション 剛田武

・連載第10回:ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報

シスコ・ブラッドリー

・ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま

第1回 伝統と前衛をつなぐ声 − アナイス・マヴィエル 蓮見令麻

音の見える風景

「Chapter 42 川嶋哲郎」望月由美

カンサス・シティの人と音楽

#47. チャック・へディックス氏との“オーニソロジー”:チャーリー・パーカー・ヒストリカル・ツアー 〈Part 2〉 竹村洋子

及川公生の聴きどころチェック

#263 『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』 (Pit Inn Music)

#264 『ジョルジュ・ケイジョ 千葉広樹 町田良夫/ルミナント』 (Amorfon)

#265 『中村照夫ライジング・サン・バンド/NY Groove』 (Ratspack)

#266 『ニコライ・ヘス・トリオfeat. マリリン・マズール/ラプソディ〜ハンマースホイの印象』 (Cloud)

#267 『ポール・ブレイ/オープン、トゥ・ラヴ』 (ECM/ユニバーサルミュージック)

オスロに学ぶ

Vol.27「Nakama Records」田中鮎美

ヒロ・ホンシュクの楽曲解説

#4『Paul Bley /Bebop BeBop BeBop BeBop』 (Steeple Chase)

![]() :

:

#70 (Archive) ポール・ブレイ (Part 1) 須藤伸義

#71 (Archive) ポール・ブレイ (Part 2) 須藤伸義

![]() :

:

#871「コジマサナエ=橋爪亮督=大野こうじ New Year Special Live!!!」平井康嗣

#872「そのようにきこえるなにものか Things to Hear - Just As」安藤誠

#873「デヴィッド・サンボーン」神野秀雄

#874「マーク・ジュリアナ・ジャズ・カルテット」神野秀雄

#875「ノーマ・ウィンストン・トリオ」神野秀雄

Copyright (C) 2004-2015 JAZZTOKYO.

ALL RIGHTS RESERVED.