# 1132

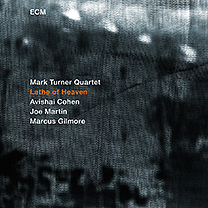

『Mark Turner / Lathe of Heaven』

text by Masanori Tada

| ECM 2357 |

Mark Turner (tenor saxophone)

Avishai Cohen (trumpet)

Joe Martin (double bass)

Marcus Gilmore (drums)

1.Lathe of Heaven

2.Year of the Rabbit

3.Ethan's Line

4.The Edenist

5.Sonnet for Stevie

6.Brother Sister 2

Recorded by James A.Farber at Avatar Studios, NYC, June 2013

Assistant engineer: Akihiro Nishimura

Mixed by James A.Farber, Manfred Eicher and Mark Turner, January 2014

Produced by Manfred Eicher

マーク・ターナー、13年振りのリーダー作。アヴィシャイ・コーエンとの2管カルテット、ECMから

13年前というと『Dharma Days』 (Warner Bros., 2001)、当時、初来日したマーク・ターナーに“タイガーウッズ出現”を見て(ロヴァの耳8参照)「音が録れていない。まったくターナーの凄味が伝わってこない。音楽のたどれる設計図レベルすら、ぼやけてしか聴こえない。問題視している。」と記していた。この時ジャズ・リスナーに転身したわたしにとって、その後指摘できるターナーのベスト・プレイは、カート・ローゼンウィンクル・グループの『ヴィレッジ・ヴァンガード・ライヴ』と、フェレンク・ネメスの『ナイト・ソングス』、エンリコ・ラヴァの『ニューヨーク・デイズ』だ。

さて、この初秋最大の本盤。やはりアイヒャーはわかっていた。ターナーの武器と特質を。ラヴァ盤でECMオールスター共演及び法王モチアンとの録音というジャズ史への配置、フライ・トリオの水準を数段上げつつ ブラッド・メルドーへの創造する批評行為もしくは目くばせにする録音、と、今になってみると明確に言える足どり。このECM初リーダー作は、満を持して、それはドラマー、マーカス・ギルモアの登用によって、より高水準な到達を果たしている。適切な喩えではないかもしれないが、集中した意識に舞う弦楽四重奏のようでもあり、獰猛なジャズメンシップをクール・ジャズの冷徹で料理した見事さとでも言おうか。

アヴィシャイ・コーエンのトランペットは抑制された指揮棒に従うようである。それが、ターナーの重力を外されるような旋律の身動きを活かす。ジョー・マーティンの控え目ながら的確な演奏も必要十分だ。ターナーの狂気は、コードやハーモニーの予測から自由になって、そこまで辿るのか!と聴く者の耳の重心を動かしてしまうところにある。コルトレーン以降とか、ジョー・ロヴァーノの革新を受けて、という記述も間違いではないけれど、重力の操作という点、そこは史的変節点だと思う。

ECMは、老兵ビリー・ハートを見事に、ターナーやアイヴァーソンを配して、そのドラマーとしての特質を結晶化させていたが。今回ECMに初登場させたマーカス・ギルモアもまた、ヴィジェイ・アイヤーやスティーヴ・コールマンとの演奏で見せる強烈でリズミックな叩きを、サジェスチョンを受けて別のラインに乗って叩いているようなところがあり、それは新鮮で調和的なもの、耳を渇望させる歓びに至っている。この叩きは、大きな再生装置で体感してみたい。

現代ジャズシーンに勃興する才能を、共演来歴や系統や文脈やレーベルを一旦外してセッションさせて新しい作品を作る。ECMはここでも、そのコンテンポラリーな成果を見せつけている。

CDタイトルは、SF好きのターナーらしく、ル・グィンのSF小説『天のろくろ』からとのこと。

ジャズを演奏する世界中のサックス奏者が参照点とするマーク・ターナー。若い頃はブレッカーにそっくりだったという証言もきいたけれど、コニッツの曲はすべて暗譜しているクール・ジャズ修行を経て、この唯一無二の声と語りを獲得している。脱線するようだが、同窓同年代の橋爪亮督が平井庸一クールジャズ・セプテットから開花していることと重なって見える。ターナーの狂気の発現はここでのアヴィシャイやローゼンウィンクルのような強烈な共演者が要るのに対して、橋爪は声と語りと世界観(ニアリーイコール、コンポジション)で唯一無二を聴かせる。ECMは橋爪亮督グループを録るべきである。

13年前に「問題視している」ことを共有していたアイヒャーに耳の友情を、13年前にターナーを呼んでくれたオフィス・ズーさんに大きな感謝を。わたしはどちらとも面識はないが、心の友である、ジャイアンか!(多田雅範)

多田雅範 Masanori Tada

1961年、北海道の炭鉱の町に生まれる。東京学芸大学数学科卒。元ECMファンクラブ会長。音楽誌『Out There』の編集に携わる。音楽サイトmusicircusを堀内宏公と主宰。音楽日記Niseko-Rossy Pi-Pikoe Review。本誌ジャズ担当副編集長。

1.31 '16

1.31 '16

追悼特集

ポール・ブレイ Paul Bley

![]() :

:

#1277『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』(ピットインレーベル) 望月由美

#1278『David Gilmore / Energies Of Change』(Evolutionary Music) 常盤武

#1279『William Hooker / LIGHT. The Early Years 1975-1989』(NoBusiness Records) 斎藤聡

#1280『Chris Pitsiokos, Noah Punkt, Philipp Scholz / Protean Reality』(Clean Feed) 剛田 武

#1281『Gabriel Vicens / Days』(Inner Circle Music) マイケル・ホプキンス

#1282『Chris Pitsiokos,Noah Punkt,Philipp Scholtz / Protean Reality』 (Clean Feed) ブルース・リー・ギャランター

#1283『Nakama/Before the Storm』(Nakama Records) 細田政嗣

![]() :

:

JAZZ RIGHT NOW - Report from New York

今ここにあるリアル・ジャズ − ニューヨークからのレポート

by シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley,剛田武 Takeshi Goda, 齊藤聡 Akira Saito & 蓮見令麻 Rema Hasumi

#10 Contents

・トランスワールド・コネクション 剛田武

・連載第10回:ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報

シスコ・ブラッドリー

・ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま

第1回 伝統と前衛をつなぐ声 − アナイス・マヴィエル 蓮見令麻

音の見える風景

「Chapter 42 川嶋哲郎」望月由美

カンサス・シティの人と音楽

#47. チャック・へディックス氏との“オーニソロジー”:チャーリー・パーカー・ヒストリカル・ツアー 〈Part 2〉 竹村洋子

及川公生の聴きどころチェック

#263 『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』 (Pit Inn Music)

#264 『ジョルジュ・ケイジョ 千葉広樹 町田良夫/ルミナント』 (Amorfon)

#265 『中村照夫ライジング・サン・バンド/NY Groove』 (Ratspack)

#266 『ニコライ・ヘス・トリオfeat. マリリン・マズール/ラプソディ〜ハンマースホイの印象』 (Cloud)

#267 『ポール・ブレイ/オープン、トゥ・ラヴ』 (ECM/ユニバーサルミュージック)

オスロに学ぶ

Vol.27「Nakama Records」田中鮎美

ヒロ・ホンシュクの楽曲解説

#4『Paul Bley /Bebop BeBop BeBop BeBop』 (Steeple Chase)

![]() :

:

#70 (Archive) ポール・ブレイ (Part 1) 須藤伸義

#71 (Archive) ポール・ブレイ (Part 2) 須藤伸義

![]() :

:

#871「コジマサナエ=橋爪亮督=大野こうじ New Year Special Live!!!」平井康嗣

#872「そのようにきこえるなにものか Things to Hear - Just As」安藤誠

#873「デヴィッド・サンボーン」神野秀雄

#874「マーク・ジュリアナ・ジャズ・カルテット」神野秀雄

#875「ノーマ・ウィンストン・トリオ」神野秀雄

Copyright (C) 2004-2015 JAZZTOKYO.

ALL RIGHTS RESERVED.