# 085

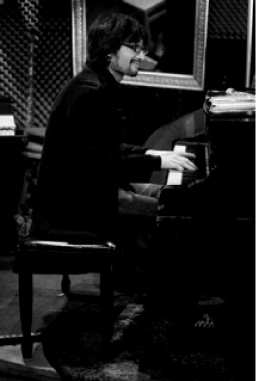

Tadataka UNNO|海野雅威 pianist

|

|

|---|

♪ 9歳の時、ナマでブレイキーやピーターソンを聴いた

稲岡邦弥(JT):海野(うんの)という姓はそれほど多くないと思いますが、出身はどちらですか。

海野雅威:出身は東京ですが、曾祖父までは長野の松代で、もっと先祖は今も宿場町として町並みが残る海野宿(長野県東御市)の辺りだと聞いています。

JT :雅威(ただたか)という名前は他に知りませんが、何か由来がありますか。

海野:今まで正しく読めた人はいませんが、難しいのでかえって覚えてもらいやすいようです。両親が好きな漢字からとったそうです。

JT:音楽に関係のある家庭でしたか。

海野:音楽をやっているのは家族の中で私一人です。両親が音楽好きでしたので、いろいろなジャンルのレコードやCDが家にあり音楽はいつも身近にありました。

JT:ピアノはどういうきっかけでいつ頃から始めましたか。

海野:母親の勧めです。4歳からクラシックを始めました。

JT:嫌いになったこと、止めたいと思ったことはありますか。

海野:ありましたよ。特に外で友達と遊びたい年頃なのに練習しなくてはいけないのは嫌でした。

JT:ジャズはいつ頃から気になり出しましたか。きっかけは。

海野:幼少の頃からジャズも聴いて育ちました。遊びながらレコードに合わせて弾いていました。9歳の頃、クラシック・ピアノを止めたいと思った時期に父親の勧めで本格的にジャズを始めました。

JT:音楽はどこで、どんなアーチストを聴いていましたか。

海野:両親がコンサートによく連れて行ってくれました。クラシックだったりジャズ、ロック、ポップスなどです。今でもよく覚えているのは、当時大好きだったエリック・クラプトンのコンサートを父親に肩車されながら興奮して聴いていた事です。その頃よく聴いていたレコードやCDは、グレン・グールド、サンソン・フランソワ、エリック・クラプトン、レッド・ツェッペリン、スティービー・ワンダー、アート・ブレイキー、オスカー・ピーターソン、ビル・エヴァンス、などだったと思います。

JT:初めてナマで聴いたジャズは。

海野:どれが初めて聴いたライブだったかははっきり覚えていませんが、9歳の時にアート・ブレイキーやオスカー・ピーターソンをブルーノートに聴きに行ったのを覚えています。

JT:初めて人前でジャズを演奏したのは。

海野:小さい頃から作曲を学んでいて、自分で作曲した曲(今思えばジャズっぽい曲)を演奏していました。

JT:作曲はいつ頃から始めましたか。

海野:6歳くらいでしょうか。

JT:プロとして初めて演奏したのは。

海野:18歳の頃です。

♪ どのように生きるかが音楽に反映する

JT:東京藝大在学中から約8年間活動していた日本のジャズ・シーンをどのように感じていますか。

海野:素晴らしいミュージシャンやジャズクラブのオーナー、ファンの方々に恵まれて活動してこられたので、今の私があります。毎日演奏の機会があり、自然と育てられました。

JT:渡米を決意したのは、いつ頃で、どんな理由からですか。

海野:ジャズをやっているので、一度はNYに住んでみたいと以前から思っていましたが、鈴木良雄b、中村健吾bなどNYで活動していたミュージシャンと数多く共演する中で自然とそういう気持になりました。また、渡米前に2回NYでレコーディングを経験している事もあったので、街が身近に感じていました。

JT:どういうことを渡米の目的にしていましたか。

海野:音楽に限らず、異なる文化に触れて感じる事です。

JT:移住する前にNYでジャズを聴いたり、演奏したことはありましたか。

海野:2006年の4月に初めてNYに観光で来ました。「ジャズ・ギャラリー」でジョージ・ケイブルスのソロ・ピアノを聴いたり、その他にもいろいろと行きました。演奏は2ヶ月後の6月に鈴木良雄トリオでNYの「スイート・リズム」(現在は閉店)でライブをしました。

JT:移住して最初に出掛けたクラブ、聴いた演奏は。

海野:「JVCジャズ・フェスティバル」のハンク・ジョーンズのコンサートでした。

JT:ボストンやNYのジャズの専門学校で学ぼうという気はありませんでしたか。

海野:来る前に学校に通う事も考えましたが、一番したい事は、音楽を学ぶ事ではなく実際に感じる事だったので行くのをやめました。また、アーティスト・ビザがとれたので、学校に行く必要がなかったのもひとつの理由です。

JT:NYで最初に演奏したのは。

海野:「Arturo's」というレストランでした。ここは縁あって現在毎週土曜に演奏している場所(註:ダウンタウン在。共演は、Pat O'Leary/b)でもあります。

JT:共演相手や演奏場所をどのように求めていますか。

海野:少しずつミュージシャンやクラブのオーナーと繋がりができて、自然と仕事に結びついています。

JT:NYのジャズ・シーンをどのように感じていますか。

海野:仲間同士で、よく誰かの自宅やスタジオを借りてセッションをしています。仕事に関わらずです。最近はフランク・ウェスの自宅に行ってセッションをしてもらったり、家に友達を呼んだり。年齢や実績を問わずミュージシャンが音楽そのものを楽しんでいて、この環境にいることを幸せに思います。

JT:NYに住んでいる日本のジャズ・ミュージシャンと交流していますか。

海野:もちろん人種に関わらず、交流しています。

JT:日本のジャズ・シーンとの決定的な違いは。

海野:前の質問でお答えしたことに加え、ミュージシャンは自分が演奏するだけでなく、他人の演奏を聴く事も好きです。誰かのライブを聴きに行ったら仲間に会うこともしょっちゅう。ミュージシャン同士の交流も深いと感じます。

JT:ジャズ・シーンの中で日本人だからという理由で差別されることはありますか。

海野:アメリカは実力社会とよく言いますが、ジャズ・シーンも同じだと思います。かつてマイルス・デイヴィスが自分のバンドにビル・エヴァンスを雇うことに不満を言う者に対して、「実力があれば俺は肌が緑色でも雇うぜ」と言った、というエピソードがありますよね。「日本人だから差別された」と言うのは簡単ですが、それは厳しく言えば自分に対する言い訳とも言えると思います。

JT:ミュージシャンがフリーパスで入れるジャズ・クラブが少なくなったようですが、他のミュージシャンをどのようにチェックしていますか。

海野:ジャズクラブは大概はミュージシャンに優しいので、顔馴染みになれば入れてくれますよ。

JT:ジャズ専門のFM局などを聴いていますか。

海野:ジャズに限らずいろいろと聴いています。

JT:NYでの生活から何を吸収しようとしていますか。

海野:特定の何かではなく、生活していく上で感じる全てのことです。

JT:NYでの生活が音楽に反映されていると感じますか。

海野:場所はどこであれ、どのように生きるかが音楽に反映すると思っています。

♪ まもなく3作目のリーダー・アルバムがリリースされる

JT:ジェイコブ・メルキアーdsとのCD(『It’s About Time』2010)を聴きましたが、彼をどのように評価していますか。

海野:私の大切な仲間の一人なので、「評価」という言葉は好きではありません。

彼はとても人望が厚く、彼のおかげでいろいろなミュージシャンと出逢えました。

JT:ベースのハッサン JJ シャコーについては。

海野:彼も大切な仲間で、ユーモアがあり魅力溢れる人物です。

JT:ハッサンを含むトリオで日本のレーベルに新作を録音したそうですが、ドラムスには誰を起用しましたか。

海野:前回同様(註:2nd アルバムの『My Romance』)、ジミー・コブにお願いしました。ジャズ・レジェンドの一人で、存在自体がジャズである彼との共演は毎回学ぶ事がたくさんあります。

JT:内容は。

海野:まずは是非聴いて頂きたいです。

JT:CDリリース後に日本でツアーが予定されているようですが、渡米後日本のジャズ・シーンが気になりますか。

海野:12月にレコーディングメンバーである、ハッサンとジミーとのトリオで東京、大阪、東北などで演奏します。その後ベースの吉田豊と北海道でデュオも行う予定です。

日本のジャズ・シーンで気になる事は一緒に演奏していた仲間が元気にしているかという事です。

JT:渡米後に他のレコーディングに参加する機会に恵まれましたか。

海野:何回かしています。

JT:しばらくNYに滞在し続ける予定ですか。

海野:はい。まだ住んで2年で、日々新たな出逢いが広がっているのでしばらくは腰を据えてこちらで活動していきたいです。

♪ 過去のものと決めつけない限り、ジャズは生き続ける

JT:生存していればナマで聴いてみたいピアニスト、共演してみたいミュージシャンと理由を。

海野:モーツァルト、ベートーベン、ショパンなど偉大な作曲家本人の演奏が聴けたら最高ですよね。共演したかったジャズミュージシャンは、ベン・ウェブスター、ハリー・エディソン、ジョニー・グリフィン、レイ・ブラウン、ハーブ・エリス、ビリー・ヒギンズなど...大勢いますね。

JT:現役で共演してみたいアーティストと理由を。

海野:Savion Glover(註:セヴィアン・グローヴァー。1973年生まれの俳優、タップ・ダンサー、振り付け師)、 Ernestine Anderson(註:アーネスティン・アンダーソン。1928年テキサス州ヒューストン生まれのジャズ・シンガー)。感情に訴えてくる素晴らしいミュージシャンだからです。

JT:ジャズの将来をどのようにみていますか。

海野:過去のものと決めつけない限り、生き続けると思います。

JT:NYではついにメガストアがなくなりましたが、音楽メディアとしてのCDの行く末をどのようにみていますか。

海野:寂しいことです。CDの行く末はわかりませんが、ミュージシャンにできることはいい音楽をつくり続ける事だと思います。

JT:ネット通販や配信など、ディストリビューションについては。

海野:今は多様な媒体があってもいいのではないでしょうか。新しいものが出来たからといって、必ずしも古いものがなくなるわけではないので。CD時代になり、配信の時代になった今でもレコードがなくならないように、将来は自然と本当に良いものが残っていくと思います。

JT:映画やミュージカル鑑賞、読書などに時間を費やしていますか。

海野:それよりも自然の中を散歩したり、美術館に行くのが好きですね。

JT:渡米前の趣味は? 現在も続けていますか。

海野:趣味はリラックスすることです。現在も続けています(笑)

JT:現在の目標は。

海野:師匠のハンク・ジョーンズのように生涯音楽を続ける事です。

JT:夢を教えて下さい。

海野:田舎暮らしです。

*ジャケット写真は『海野雅威/My Romance~The First Sketch of Tadataka Unno』(Village Music)

1.31 '16

1.31 '16

追悼特集

ポール・ブレイ Paul Bley

![]() :

:

#1277『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』(ピットインレーベル) 望月由美

#1278『David Gilmore / Energies Of Change』(Evolutionary Music) 常盤武

#1279『William Hooker / LIGHT. The Early Years 1975-1989』(NoBusiness Records) 斎藤聡

#1280『Chris Pitsiokos, Noah Punkt, Philipp Scholz / Protean Reality』(Clean Feed) 剛田 武

#1281『Gabriel Vicens / Days』(Inner Circle Music) マイケル・ホプキンス

#1282『Chris Pitsiokos,Noah Punkt,Philipp Scholtz / Protean Reality』 (Clean Feed) ブルース・リー・ギャランター

#1283『Nakama/Before the Storm』(Nakama Records) 細田政嗣

![]() :

:

JAZZ RIGHT NOW - Report from New York

今ここにあるリアル・ジャズ − ニューヨークからのレポート

by シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley,剛田武 Takeshi Goda, 齊藤聡 Akira Saito & 蓮見令麻 Rema Hasumi

#10 Contents

・トランスワールド・コネクション 剛田武

・連載第10回:ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報

シスコ・ブラッドリー

・ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま

第1回 伝統と前衛をつなぐ声 − アナイス・マヴィエル 蓮見令麻

音の見える風景

「Chapter 42 川嶋哲郎」望月由美

カンサス・シティの人と音楽

#47. チャック・へディックス氏との“オーニソロジー”:チャーリー・パーカー・ヒストリカル・ツアー 〈Part 2〉 竹村洋子

及川公生の聴きどころチェック

#263 『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』 (Pit Inn Music)

#264 『ジョルジュ・ケイジョ 千葉広樹 町田良夫/ルミナント』 (Amorfon)

#265 『中村照夫ライジング・サン・バンド/NY Groove』 (Ratspack)

#266 『ニコライ・ヘス・トリオfeat. マリリン・マズール/ラプソディ〜ハンマースホイの印象』 (Cloud)

#267 『ポール・ブレイ/オープン、トゥ・ラヴ』 (ECM/ユニバーサルミュージック)

オスロに学ぶ

Vol.27「Nakama Records」田中鮎美

ヒロ・ホンシュクの楽曲解説

#4『Paul Bley /Bebop BeBop BeBop BeBop』 (Steeple Chase)

![]() :

:

#70 (Archive) ポール・ブレイ (Part 1) 須藤伸義

#71 (Archive) ポール・ブレイ (Part 2) 須藤伸義

![]() :

:

#871「コジマサナエ=橋爪亮督=大野こうじ New Year Special Live!!!」平井康嗣

#872「そのようにきこえるなにものか Things to Hear - Just As」安藤誠

#873「デヴィッド・サンボーン」神野秀雄

#874「マーク・ジュリアナ・ジャズ・カルテット」神野秀雄

#875「ノーマ・ウィンストン・トリオ」神野秀雄

Copyright (C) 2004-2015 JAZZTOKYO.

ALL RIGHTS RESERVED.