# 141

クリス・ピッツイオコス

Chris Pitsiokos (as, electronics)

|

1990年生まれ。サクソフォン奏者、作曲家、即興演奏家。彼の音楽はノー・ウェイヴとノイズの強度と即時性を、ジャズの抒情性と推進力と、ヤニス・クセナキス、ブライアン・ファーニホウ、ヘルムート・ラッヘンマンのような現代音楽家の抽象性と結び付けている。 |

|---|

若き前衛アルト・サックス奏者クリス・ピッツイオコスがニューヨークに新たな波を起こしている。弱冠24歳のピッツイオコスは既に、サックス演奏と作曲能力に於いて自分自身の語彙を発展させ身に着けている。2015年前半、彼はとてもアクティブに活動し、3作もの新作をリリースした。

まず2月1日にアヴァン・メタル・ドラマーのウィーゼル・ウォルターとのデュオで『ドローン・アンド・クウォータード(Drawn and Quartered)』(One Hand Records)をリリースした。燃えるような生々しい即興演奏を収めた豪快な作品である。

3月1日には実験電子音楽家フィリップ・ホワイトとのデュオ作『パロクシズム(Paroxysm)』(Carrier Records)をリリース。この作品についてピッツイオコスは「過去2年間追求してきたサクソフォン=ノイズ語彙の最も明確な結晶化」と語る。怒りに満ちた抽象的ノイズ・インプロヴィゼーションの真骨頂。

7月10日にはマックス・ジョンソン (b)とケヴィン・シェイ (ds)からなるクリス・ピッツイオコス・トリオのデビュー・アルバム『ゴーディアン・トゥワイン(Gordian Twine)』(New Atlantis)をリリース。バンド・リーダーとしてピッツイオコスが初めて「作曲されたジャズ」を志向した作品。持ち前の実験性に富んだテクニックに加え、伝統的なジャズ演奏家にも親しみ易い“メロディ=即興=メロディ”の曲構造を取り入れている。メロディが一転して正反対の即興へと変貌して唯一無二の叫びを上げる。それこそピッツイオコスの音楽の神髄に違いない。昨年活動を始めたクリス・ピッツイオコス・トリオがライヴを重ねるにつれて徐々に理解力に富んだユニットへと成長していく様子を見るのは大きな喜びだった。今後の彼らのさらなる進化が楽しみである。『ゴーディアン・トゥワイン』は好評発売中。

ソロ作品リリース

ピッツイオコスはまた、4月にデジタル限定でソロ・アルバムをリリースした。それについてはこう語っている。

「今年4月に私は1stソロ・アルバム『オブリヴィオン/エクスタシー(Oblivion/Ecstasy)』をリリースした。それは私という人間がこの異質な物体(サクソフォン)と出会ったことの意味を探究する大きな旅の一部分の人為的成果、句読点、スナップショットであると同時に、その関係から生じる可能性を拡張する試みでもある。そのための私の作業には、ホーンとその可能性への学術的且つ体系的な探究は含まれない。その代わりにこのアルバムは、20年の長きに亘る、私の肉体とこのメタルと革とシェラックと竹の身体との激烈でパーソナルな邂逅の絶頂を象徴する。

探究は楽器への純粋な愛の行動であり、それは、覚えている限りの長い間自分の人生の一部となってきたものへの愛情である。この愛の行為は長年の好奇心、つまり楽器の極端さ、限界、強さ、弱点を心の底から理解したい、という燃える願望に他ならない。部分的には楽器を極限まで追い込み、全体的にはサウンドの美的感覚が聴き取れない忘却の瀬戸際へ押し遣ることは、恍惚の行為に転化し得る。このアルバムの録音の時には、自分の即興演奏がその狭い境界線上に存在している気分がした。

とりわけ私の学習、実験そして探究は、今はサクソフォンの音色の多様性の拡張に向いており、音程的語彙を増やそうとするものではない(最近そのエリアにも取り組みはじめたが)。」

クリス・ピッツイオコス・インタビュー

2014年7月27日ハーレムの彼のアパートにて

昨年夏、トリオ作品のレコーディングの前にピッツイオコスにインタビューした。アーティストとしてのバックグラウンドと、如何にしてニューヨークで自らの立場を確立したかについて詳しく話してくれた。

♪ 2歳の頃からサクソフォンを吹き始めた

Cisco Bradley(以下、Cisco):まずはどのようにしてこの手の音楽に興味を持つようになったか話してください。音楽的ルーツは?好きなように自由に話してください。

Chris Pitsiokos(以下、Chris):ほんとに幼い頃の話からスタートします。幼少の頃、サクソフォンに興味を持ったのです。いつから始めたのかはよく覚えていません。母によれば2歳の頃らしいです。2歳まで私は耳が聴こえなかったので、母が音を聴かせて治そうとしたそうです。

Cisco:へえー。そんな幼い頃に始めたのですか。

Chris:両親が骨董品のサクソフォンを買ってくれました。今でも隣の部屋に在りますよ。Cメロディ管で、多分3歳の時。実は壊れていたのです。音が2つ3つしか出ません。冗談みたいなものです。でも、吹けば音が出たのです。それで、私は実際にメロディを演奏しているつもりでした。ちょっとおかしな話ですが。自分ではメロディを演奏しているつもりでしたが、実際は違ったのです。

数年後に兄にからかわれました。「あのさ、君は“トゥインクル、トゥインクル、リトル・スター”(キラキラ星)をサックスで演奏していたつもりだろうけど、実際は “トゥインクル、トゥインクル、リトル・スター”のリズムで同じ音を繰り返して吹いてたんだよ」と兄は言いました。僕は「そんなことないよ!」と言って、もう何年も吹いていなかったそのサクソフォンを引っ張り出しました。で、僕は「たぶん彼が正しいんだ」と思いました。だって吹いてみたら音が一つしか鳴らなかったのです。想像力とは凄いものですね。

その後7歳か8歳の頃、小学2年生の夏休みに、両親が僕にサックスの先生を見つけてくれました。そして中学生になってから学校のジャズ・バンドに入りました。僕が最初に演奏したジャズは、即興ではなく、譜面通りのソロでした。

僕は即興演奏をしたかったのですが、先生は「10年早い」といった態度でした。彼が言うように「即興演奏を学ぶには、何年もかかる」のは事実ですが、いつかは始めなければなりません。僕はいつも、本当に本当に即興をやりたくて、すっかり夢中になっていました。僕は先生の言うことを殆ど信じていませんでした。中学生の頃、ジャズのソリストを聴くと、彼らは自分の演奏へのはっきりしたアイデアを持っているに違いない、と思ったのを覚えています。あとになって、それは正しい場合もあるけれど、多くの場合真実ではないことが判りましたが。

でも当時の僕は、そのように即座に何かを発明できる人には完全に脱帽していました。まあ、すべてロング・アイランド時代の出来事です。

高校に入るとますますジャズにのめり込みました。そしてついに、僕にジャズを教え、本格的に即興の仕方を教えてくれる先生に出会ったのです。高校はマサチューセッツ州のグロトン・スクールという寄宿学校でした。周りから完全に隔絶されていました。僕にとってはいいところでした。そこでの生活は、キャンパスから殆ど離れずに、どこでもないところの真ん中で過ごす期間でした。1学期に一日だけ「サプライズ・ホリデー」という日があり、土曜日に数時間ボストンやケンブリッジに出かけることが出来ました。

Cisco:ほほう。

Chris:その頃高校での僕の個人学習はもっぱらジャズでした。でもどういう理由か、もしかしたら自分にもっと才能があったのかもしれませんが、クラシック音楽の世界に興味が向いたのです。

僕はフレッド・ヘムケというノースウェスタン大学のサクソフォンの教授に師事しました。彼はマーセル・ミュールという、フランスのクラシック・サクソフォン界全体の指導者のような人で、20世紀半ばに数多くのサクソフォン独奏曲を初演しました。だから僕はそんなレパートリーを演奏していました。ジャック・イベールやポール・クレストンといった作曲家の作品です。

とんでもなく難しいサクソフォン曲でした。ほんとに複雑極まりない独奏曲で、最近僕はやり直そうと思っています。本当は好きではありません。古臭いったらありません。でも時には挑戦し甲斐があります。とても速く、ハイ・テンポな部分が多いのです。だからフレッド・ヘムケに習いに行ったのです。ノースウェンタン大学へ飛んで行って彼のレッスンを受けたのです。

*訳注:フレデリック(フレッド)・ヘムケ(Fred Hemke, 1935年7月11日 ウィスコンシン州ミルウォーキー生)。アメリカを代表するクラシック・サクソフォン奏者。

ノースウェスタン大学で長年教鞭を執ると同時に、シカゴ交響楽団などで演奏家としても活躍した。サクソフォン用リードのブランド<ヘムケ>の監修者としても知られる。

*訳注:マルセル・ミュール(仏: Marcel Mule、1901年6月24日 - 2001年12月18日)は、フランスのクラシック・サクソフォン奏者、音楽教師。偉大なクラシック・サクソフォン奏者として世界的に知られ、彼のために多くの曲が作曲され、また彼によって初演・編曲された。休止状態にあったパリ音楽院のサクソフォン科を1942年に復活させ、有名なサクソフォン奏者や教師を数多く育てた。

Cisco:いつ頃のことですか?

Chris:記憶では14歳の時に初めてヘムケ先生のレッスンを受けたと思います。その後彼の招きでノルウェイへ行きマスター・クラスに出席し、トロンハイムのセイント・オルフス・フェスという音楽祭に出演しました。

高校卒業後、オハイオ州のケニヨン大学で1年間学びました。その時点ではチャールズ・ミンガスとアルバート・アイラーばかり聴いていました。エリック・ドルフィーがいた頃のミンガスです。先生はクラシック寄りでしたが、僕はたいていジャズを演奏していました。そして、協奏曲大会で優勝したのです。

生れてはじめてオーケストラをバックにサクソフォン協奏曲を演奏しました。上手くいきました。ケニヨンでは素敵な経験をしました。それからコロンビア大学へ転籍したのです。

僕の祖父母の家が夏の間空いていました。(コロンビア大学入学前の夏休みに)僕はそこへ行って、ひと夏中、毎日演奏に明け暮れました。自動車はなく、田舎なので、食料品を買いに2マイルも歩かなければなりませんでした。

Cisco:どこですか?

Chris :ロング・アイランドのセトーケットです。本気で曲を学び何万もの異なるフレーズを練習しました。でもその時は誰かと一緒に演奏することはありませんでした。ひと夏ずっと一人きりで練習したのです。

♪ コロンビア大学では楽器を持ち替えてラウド・ミュージックを演奏していた

Cisco:コロンビア大学で会った人の中で特に覚えている人はいますか?

Chris:最初に会ったのはリチャードで、彼はボブ・クルーソーというバンドのギタリストになりました。曲はかなり、相当狂っていたと思います。僕らは寮の地下の練習室に行きました。ギター、ドラム、ピアノなど様々な楽器を持ち込んで、持ち替えながら滅茶苦茶に狂ったようにプレイしました。とてもエキサイティングでした。ラウド・ミュージック。やがて担当楽器がそれぞれ決まってきて、持ち替えをすることはなくなりました。

Cisco:持ち替えについて描写してください。

Chris:音楽が続く間次から次へと移動するのです。実際のライヴでそんな演奏をしたことはありません。僕はギタリストではありませんが、ギターも持っていました。高校の頃ロックを齧ったのです。それをプリペアード・ギターのようにして、サックスと一緒にプレイしたのです。ピアノもありました。やりたければピアノでノイズを出せました。ドラムセットもありましたね。でも結局は特定の楽器に落ち着きました。ノイズ的な音楽性は変わりませんでした。

ただし、それは大学の高学年のときの話です。ちょっと話を前に戻してもいいですか?

Cisco:どうぞ。

Chris:アレックス・ブレイク。素晴らしいベーシストのアレックス・ブレイクと出会いました。彼は15歳くらいのときにサン・ラとツアーしたのです。フランク・ロウの傑作『ザ・フラム』にも参加しています。そんな有名人と知り合いになったのです。彼のライヴを観に行って、意気投合したのです。その頃彼はかなりストレート・アヘッドな曲をやっていました。でも彼について話したいのです。だって...。彼は僕をライヴで演奏するよう誘ってくれて、とても素晴らしい経験をしました。実際彼が何歳かは知りません。15歳か16歳の時にサン・ラの『マイ・ブラザー・ザ・ウィンド』に参加したそうですが、そのアルバムがいつ発売されたのか知りません。初期の作品だと思います。

*訳注:『Sun Ra And His Astro Infinity Arkestra / My Brother The Wind』 1970年にサン・ラの自主レーベルEl Saturnから発売されたアルバム。

彼は僕がやることに対してとてもとても協力してくれましたが、同時に、フリーに演奏したいなら、まず対価を払って学ばなければ、というオールド・スクール・ジャズの態度を持っていました。つまり、フリーに演奏するためには、ストレート・アヘッドなジャズを極めなければならい、という古風な精神だったのです。そんな考えに同調する人もいるとは思いますが、少なくとも僕にとっては古臭い考えに思えたのです。

許せる考え方だとは思いますが、問題は、それだけが唯一の方法だと固執することです。ジャズを何か孤立したものと捉えて、関係を持ったり、適切な音楽を作ったりするためには、すべての数列を学ばなければいけない、とするようなものです。でもジャズの歴史を考えてみれば、これまでも今もそんなことはありません。お分かりのように、あらゆる異なる方向性からインスピレーションを受けて、何でもやりたいようにやればいいのです。僕は人間であり、ジャズ・マシーンの歯車ではありません。彼は僕を呼んで、ステージに座らせました。僕は彼自身とライヴ演奏したことはありませんでした。でも彼は「ホーンを持ってライヴにおいで」と言いました。そしてバンドに加え、2曲かそこら混ぜてくれました。長い曲で長いソロがありました。

そのあとアルトゥーロ・オファリルと演奏しました。ラテン・ジャズ・ミュージシャンです。スーパー・サックスのクリス・ハンターやケイシー・ベンジャミン。みんなストレート・アヘッドな連中です。ケイシー・ベンジャミンはロバート・グラスパー・エクスペリメントに参加して、モス・デフみたいにプレイしています。そんな人たちと一緒に演奏しました。

そうしていたところ、私生活でちょっとした問題が起こり、その影響で、幼い頃から人生で初めて、サクソフォンから暫く遠ざかることになってしまったのです。そんなことはそれ以来ありません。演奏を止めた訳ではなく、続けていましたが、アプローチとして「毎日演奏しなければ、演奏する時間を見つけなければ」という気持ちが薄れた時期でした。それまではたいていそんな気持ちでしたが、そんな狂信性が薄れたのです。むしろ、吹きたくなった時だけサックスを吹けばいいや、という感じでした。それ以降、なんだかんだ理由をつけて、サックスを吹かないようになりました。一週間に1,2回くらい。他の人と一緒に演奏する方に熱中したのです。共演する機会があればとにかくやりました。その頃僕自身はとてもとてもコンピューター・ミュージックに没頭していました。

♪ 2010年頃はコンピューター.ミュージックに没頭していた

Cisco:それは2010年頃ですか?

Chris:はい、2010年の夏です。その時にはアレックス・ブレイクとの付き合いは辞めていました。線香花火のように立ち消えになったのです。縁を切ったのでは無く、何となく疎遠になったのです。折りに触れて会ってはいました。2010年末にKCRラジオの僕の番組に出演してもらいました。でも実際に彼に聴かせたのは、私がその時点でやっていた電子音楽の作品ばかりでした。コンピューター・ミュージックのポピュラーなプログラム言語のMax-MSPとPure Dataを使って曲を作っていました。そしてコンピューター加工していました。ジャスティン・チュンという男とテトラクテュスというグループを結成しました。ジャスティンは僕のサクソフォンをコンピューター加工しました。

コンピューター・ミュージックだけでなく、他のこともやっていました。フィルターとホワイト・ノイズを使ったり、ターンテーブルを使ったりしました。探査と研究に集中するべき時期だったのです。今までやったことのない新しいことに沢山挑戦しました。コンピューター・ミュージックにどっぷり浸かり、ターンテーブルでレコードをサンプリングしたりスクラッチしたりして、クリスチャン・マークレーに影響された曲を作りしました。多くの人がコンピューター・ミュージックで通る道でした。そのため、ステージにサクソフォンを置いたまま、触りもしないでライヴ演奏をすることも多かったのです。

つまり、即興デュオで、僕はターンテーブルとコンピューター・ミュージックに集中し、今までと違うことに夢中になっていたのです。そして高学年の秋にナットと仲良くなったのです。ナットのことは前から知っていましたし、リチャードもそうでした。リチャーロ・レンツは芸術家肌の写真家で、ボブ・クルーソーのギタリストでした。

その時に現在の活動の基本形が出来たのです。さっき話したように、沢山の異なる楽器で滅茶苦茶やりました。リチャードは大音量でプレイするのが好きです。彼のギターはナットが壊れていて完全にチューニング不能で、ネックを直すのにホースの接続器を使っていました。ショーの途中で彼が床にダイヴした時まっぷたつに折れてしまいました。僕らは週末限定ライヴ・ツアーをいろんな街で何度も行い、ニューヨークにも行くこともありました。

Cisco:どのように?

Chris:ボルティモアへ行きました。シラキューズへも行きました。さらにロング・アイランドへ、全部ひとつの週末に。ケニヨンとオバーリン。メイン州のポートランド。みんな一台の自動車に乗り込んで、お金は無くて。辿り着いてみたら5人しか観客がいないこともありました。何百マイルも旅をして、観客ゼロで一銭にもならないライヴをしたのです。奇妙なことですが、楽しかったですよ。とてもいい時を過ごしました。凄くいいショーも何度かありました。

ボルティモアでは地下室のクラブで、バンド勝ち抜き戦形式のライヴに出演しました。僕らは地下室のいろんな場所に分散配置されました。横に広い大きな地下室でした。15分のセット、15分のセット、15分のセット、という感じの連射のようなライヴでした。満員で観客が目の前に迫っていました。しまいにリチャードは観客の下敷きになっていました。その時、僕はコンピューターと電子機器を演奏するつもりでしたが、始まってすぐに壊されないように仕舞ってしまったので、サクソフォンを吹くしかありませんでした。で、吹いてみたら、素晴らしかったのです。本当に楽しかった。ワイルドの極みのパーティーにワイルドな音楽。そんな演奏をたくさんしたのを覚えています。

そのうちに、メイン州ポートランドで地下室ライヴをいくつかしました。最初8人いた観客が、僕らの演奏ですっかり空になってしまい、文字通りライヴの終わりには一人になりました。

Cisco:コンピューターに熱中してみて、あなたのサクソフォンへの考えは変化しましたか?

Chris:完全に。

Cisco :順を追って説明してもらえますか?

Chris:はい。僕がコンピューターでやっていた音楽はノイズを基本としていたので、僕自身もっとノイズ志向になっていきました。もっともそんなに明確に起こったとは言えませんが、僕のサクソフォン演奏の方向性がどんどんノイズ的になっていったのは、僕がやっていた電子音楽がノイズ寄りだったという事実に何らかの関係があると信じています。推定にすぎません。僕の頭が全体的に「もっとノイズを」と求めただけかもしれません。いずれにせよ、何らかの関連性があるはずです。

総じて、あらゆる異なるサウンドに挑戦したことで、可能性の扉を開けたことは確かです。僕がボブ・クルーソーでやっていたのは、完全にノイズ的な音楽でした。サクソフォンで調性のあるフレーズを吹くことはめったにありませんでした。今ではフレーズを演奏することも増えましたが。

また、ダロ・ベアルッジという人もいました。彼は現在でもブルックリンの音楽シーンで活動中の素晴らしいサックス奏者です。彼が多くのことを教えてくれたのです。彼と会ったのは、僕がWKCRで今もやっているラジオ番組の中です。彼はフリー・インプロヴィゼーションのことをたくさん教えてくれました。実際に僕の指導者だったのです。WKCRでは、最初にインターンとして指導者に付くことになっています。僕は月曜日の朝2時〜5時の彼の番組でインターンとして働きました。僕はサックスを持っていきました。『Monday Morning in Mono』という番組でした。1957年以前のジャズの専門番組でした。でも、彼が長い曲をかけると、僕らは一緒にフリー・インプロヴィゼーションをしたのです。もちろんフェーダーを下げてね。

彼は本当にたくさんのことに僕を導いてくれました。

Cisco:素敵ですね。2011年頃のことですか?

Chris:実際に始まったのは2009年です。

♪ ラジオ局で働きはじめて新しい音楽やミュージシャンを知った

Cisco:その年にWKCRで働きはじめたのですか?

Chris:その通りです。目が開かれる経験でした。いつもラジオ局のライブラリーを検索してばかりいました。膨大な情報源です。僕が新しい音楽を探し始めたとき...。

つまり、その頃フリー・ジャズのことは確かに知っていましたが、本当に新しい音楽、現代音楽とかに興味を持ち探し始めたとき、ほとんど何も知らなかったので、ライブラリーにあるCDを手当たり次第ランダムに聴き始めたのです。まるでめくら撃ちでした。演奏者が誰か知らずに聴きまくったのです。

Cisco:なるほどなるほど。

Chris:そうやって、エヴァン・パーカーやデレク・ベイリーなどイギリスの即興アーティストを聴き始めました。『トポグラフィー・オブ・ザ・ラングス』なんかです。

Cisco:その時まであなたにとってのジャズとは、概ね昔の演奏家や現在活動していない人が多かったのでしょうか?

Chris:ジャズに関して僕が覚えているのは、大学2年生の頃スティーヴ・レーマンを聴いたことです。実際に初めて聴いたときのことを覚えています。WKCRのコントロール・ルームに入った時、誰かがDJをしていて、スティーヴ・レーマン・オクテットの・トラヴェイルのアルバム『トラヴェイル・トランスフォーメーション・アンド・フラワー』(2009)をかけたのです。タイショーン(・ソウイー/ds)、マーク・シムがテナー・サックス、クリス・ディングマン(vib)だったでしょうか...、覚えていませんが、そんな人たちばかりです。ぶっ飛ばされました。びっくり仰天でした。ああ...。

スティーヴ・レーマン...。他に誰を聴いたか思い出してみましょう。マイルス・オゼキ。メアリー・ハルヴァーソンは知っていました。彼女の作品を何枚か持っていたのです。3年生か4年生のときにピーター・エヴァンスを聴いて、またぶっ飛ばされました。ソロ・アルバムでした。『ネイチャー/カルチャー』(2009)か『モア・イズ・モア』(2006)か覚えていません。

それを初めて聴いたときのことも覚えています。またWKCRを聴いていると、誰かがかけたのです。ラジオから聴こえるのがいったい何だか判りませんでした。誰かも何の楽器かも。長い間トランペットだとは知らなかったと思います。だって彼がやっていたのは、僕が知っているトランペットとは、正反対とまではいかなくても全然違う演奏だったから。

Cisco:あなたはそんな人たちと一緒に演奏したいと思ったのですか、それともただ好きで聴いていただけですか?どちらですか?

Chris:正直に言えば、その時は、彼らはずっと遠い存在に思えました。ニューヨークに住んで、彼らと気軽に付き合っている今から思えばバカみたいですが。でも、コロンビア大学には、みんながそうとは言いませんが、一般的に、閉鎖的な文化が確かにあり、キャンパスの外に出ようとはしない人々が少なくありませんでした。

気軽には。高校時代は、僕にとっては、基本的にキャンパスから離れることはできませんでした。でも、大学は、農場か何かのように気軽に出入りできる場所のハズです。でも、さっき話したように、コロンビア大学の最初の頃、アレックス・ブレイクとやっていたちょっとしたジャム・セッションや少しのノイズ・ライヴを除けば、ほとんど大学から出ることはなかったのです。だから、ピーター(・エヴァンス)たちを探しに出かけて行くなんてことは在り得なかったのです。ボブ・クルーソーでニューヨークで何回かライヴをしましたが、アッパー・ウェスト・サイドの外へ行くことはなかったです。実は、ピーターはその頃、僕の同級生のDJの女の子と付き合っていて、駅の辺りにいたらしいのです。彼に会うことはなかったのですが、そこにいたのです。

そんな僕でしたが、ボブ・クルーソーのツアーでウィーゼル(・ウォルター)と対バンした時に、初めて意を決して彼らのところへ行き、「へい、僕は君たちのような音楽を演奏するんだよ。」「君たちの音楽が気に入ったよ。僕のも観てくれないか?」と話しかけたんです。

そんなことはそれまでありませんでした。本当になかったのです。(2011年11月にユニオン・プールにボルビドマグースのライヴを観に行ったとき、リチャードがメンバーに、ボブ・クルーソーのCDを渡したことがあります。1年半後になってやっとリーダーのジム・ソーターが返事をくれて、気に入ったと言ってくれました。そのあとに、それとは全く無関係な理由で、2回一緒にライヴをすることになりました。面白いことが起こるものです。)

Cisco:で、あなたは対バンとしてウィーゼルと同じステージに立った...。

Chris:同じイベントでした。ウィーゼルはリハーサルで僕らを観て気に入ってくれたんだと思います。会う前に聴いてくれて。彼がこんな風に言ったのを覚えています。「Yeah、普段は早く会場に来ることはないんだけど、君たちをチェックしに来たんだ。ワアーって感じだね。君らはイイね」。

そして、彼は僕らのライヴを録音して、とても気に入ったようでした。終わった後僕に話しかけてくれて、サンディ・エーワンとデーモン・スミスと制作したCDをくれました。家に帰って聴いてみて好きになりました。

Cisco:なんというバンドで演奏したのですか?

Chris:ボブ・クルーソーです。セディメント・クラブというノー・ウェイヴ・バンドとの一週間のツアーの最後の日でした。

Cisco:どこだったか覚えていますか?

Chris:ケイク・ショップです。ラドロウ・ストリートのロウワー・イースト・サイドにある。ライヴの後、僕はウィーゼルとメアドを交換して、後日メールしました。で、いつどうなったのか正確には覚えていませんが、一緒に演奏することになったのです。最初にやったライヴは...。

Cisco:デュオだったのですか?

Chris:はい、デュオでした。最初のライヴはフリーダム・ガーデンでした。ブッシュウィックにある自主企画スペースです。子供向けのブッシュウィック・ニュー・スクールの地下にありました。

Cisco:2012年7月28日ですね?

Chris:はい、その通りです。

♪ ウィーゼル・ウォルターとの共演盤がレコード・デビューとなった

Cisco:卒業してすぐ?

Chris:はい。その頃です。強烈な演奏だったので、彼は自分のレーベル「ugExplode」からリリースすることを決めたのです。それが僕が初めてリリースしたレコードで、ウィーゼルと一緒にやった最初の作品『アンプランド・オブソレセンスUnplanned Obsolescence』です。その時点で僕は開眼したように、ヘイ、こんな人たちにメールすれば、一緒にプレイ出来るんだ、とわかったのです。で、始めたのです。まさにその通り。僕はブッシュウィックに住み、ウィーゼルや他の何人かと練習スペースをシェアしていました。そこでたくさんの新しい人たちと演奏し始めました。ウィーゼルが多くの人を僕に紹介してくれたのです。他のミュージシャンとネットワークが出来て、いろんな相手と演奏する機会が出来たのです。

Cisco:言ってみればその「離陸」は2012年ですか?

Chris:はいはい。でも「離陸」と言うより、もっとゆっくりと物事が起こった感じです。

Cisco:ああそうですね。ウィーゼルと一緒にデュオを初めて、それから...。

Chris:そのあとは急ピッチでした。まずロン・アンダーソンと出会って。

Cisco:その通り、ロン・アンダーソンですね。

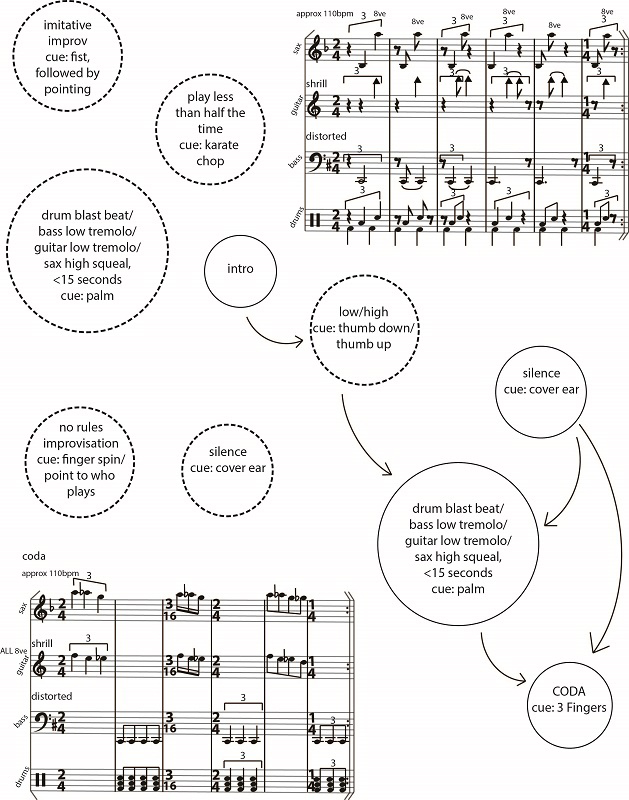

Chris:まあ、そんな感じです。たくさんの人と演奏しました。僕はフィニット・ステート・マシーンというグループを作って、それがどんな風になるのか実験を始めました。どう機能するか、うーん、どう表現すればいいのか。いくつかの違ったシーン、違った音楽ルールがあり、ジェスチャーでこれらの音楽ルールの間を誘導します。バンドのどのメンバーでもジェスチャーをすることが出来ます。

最初はセクステットでした。ナット・フラックがギター、マックス・ジェフがドラム、ダロ・ベアルッジがリード、アレックス・フッドがトランペット、ジョー・メローラがチェロ。みんな若いミュージシャンです。僕は自分が発明した新しい作曲システムでいろんなアイデアを試しました。お分かりのように、ジョン・ゾーンのゲーム・ピースに似た方法です。

それ自体はゲームではありませんし、ゾーンの曲のように戦術的でもありませんが、全員の手による意思決定が含まれます。その方法が作用するのが、僕の言う音楽シーンなのです。音楽シーンは「ロング・ノーツ」です。ロング・ノーツはリーダーによって指示されます。

|

どの音楽シーンに於いても、シーンの外の別の何かへ導くのはリーダーなのです。判りますか?

Cisco:と言うことは、リーダーはいつもあなただとは限らない?

Chris:まさにその通り。どの音楽シーンにもそれぞれリーダーがいます。

Cisco:リーダーはどうやって決めるのですか?

Chris:ランダムに近いです。例えば、僕が“引き伸ばす音”セクションのリーダーで、ダロが“静寂”セクションのリーダー、などなど。問題解決法のようなものです。6人の人がいたら、6人全員がひとりの人だけを見つめたり、全体を隈なく見まわしたりすることは簡単ではありません。だから、シーンの間は一人だけに目を向けるようにして、彼が次に曲が何処へ行くかを決めることにしたのです。自由に即興している時、僕がシーンのリーダーなら、何か別のジェスチャーをして、“引き伸ばす音”セクションへ導くのです。“引き伸ばす音”セクションにはセクション内のジェスチャーがあります。例えば、音の大きさやおおよそのレンジを示すジェスチャーが。そう考えると、音のペインティングと言ってもいいかもしれません。

Cisco:条件のようなものですね?

Chris:それぞれのシーンがそのようなものです。

Cisco:確かに。

Chris:でも、理論的には、僕のアイデアは個々のシーンでは何をやってもいい、というものでした。『メリーさんの羊』を演奏してもいいのです。開かれたアイデアなのです。例えば、一つのシーンでは譜面通りの曲を演奏してもいい。構成的には、シーンがお互いに繋がっているので、好き勝手に何処へ行ってもいいわけではありません。

例えば“引き伸ばす音”シーンにいるとします。全体では20のシーンが有りますが、実際にスコアに記されているのは、ひとつのシーンから次へと導く矢印です。だからたぶん、“静寂”か“自由即興”へしか行けないでしょう。

Cisco:わかります。

Chris:でも、“自由即興”からは、逆戻りしても、同じシーンに留まっても、別の、例えば、“ノイズ爆破”や“スウィング”ヘ行ってもいいのです。実際には“スウィング”シーンはありませんが。例えば、ということです。

Cisco:で、リーダーシップをメンバーの誰かに渡すのですね。

Chris:まさに。その通りです。

Cisco:面白い。わかりました。

Chris:グループ編成には沢山の異なるパターンがあります。イアン・マルサニィというドラマーとデュオでフリーダム・ガーデンで一回やりました。その場合にはリーダーシップは常に共有しました。何故ならお互いを見つめていればいいだけですから。シーン毎にリーダーはありません。二人ともリーダーです。お互い見つめあうのは簡単で、すんなりと舵取りできました。

Ciscoそういった活動は2012年のことですか。

Chris:はい、2012年でした。2012年12月9日にデス・バイ・オーディオでライヴをやるまで続きました。クインテットかセクステットか、とにかく全員が出演しました。リハーサルは沢山しましたが、正直言って他にライヴをやった記憶はありません。それだけだと思います。

最後の要素があります。僕は最初に、グループの中の誰でも、リハーサルの過程で、誰でもシーンを提案できると考えていました。リハーサルからリハーサルへと成長する有機組織のようなものを想定していたのです。最初のリハーサルに僕は3つのシーンだけが繋がったセルを提案しました。毎回のリハーサルの後、またはリハーサルのはじめにメンバーがグループにアイデアを提示して、成長し続ける地図の何処へ行くかを決めました。結果として、殆どの人が...。提案に従ったのは2人だけで、残りの人は...。

人間は怠け者だ、と思い知らされました。でもご存知のように、約15のシーンを持つ規模に成長し、面白いものになりました。

Cisco:ライヴで演奏した時は15シーンすべてを表現したのですか?

Chris:はい、そうだったと思います。そうする必要はなかったのですが、僕らは全部やったと思います。楽しかったです。確かその時のヘッドライナーは、メアリー・ハルヴァーソン、ウィーゼル・ウォルター、ピーター・エヴァンスのトリオだったと思います。

Cisco:そうですか。

Chris:良かったですよ。なのに何故そのグループを辞めることにしたのか、特に理由はありませんが、それが正しいことだと感じたのです。言ってみれば、アイデアは良かったのですが、扱い切れなかったのです。音楽は良かったとしても。ミュージシャンとしては最高で、一緒に演奏するのは楽しかったですが、扱いにくくもありました。

♪ 2013年、自分のトリオ演奏へ方向転換した

Cisco:ははあ、それで自分のトリオの方へ方向転換したのですね。

Chris:はい。トリオで初めて演奏したのは2013年3月だったと思います。

Cisco:私が観たのは4月20日フリーダム・ガーデンでしたが。

Chris:ああ、そうです。そうそう、初のライヴは4月でした。あなたの言う通り4月20日です。

Cisco:4月20日、 OK。

Chris:はい。ケヴィン・シェイ(ds)とティム・ダール(b)でした。

Cisco:それがオリジナルのトリオ?

Chris:はい、そうです。

Cisco:少しずつ進化したのですか?

Chris:何度も何度も進化しました。完全に。マックスとケヴィンになるまでは、ベースはティムでした。その後、ティムとウィーゼルとでリッチモンドからNYまで素晴らしい短期ツアーをしたのです。4日間でした。

Cisco:そう、ボルティモア、リッチモンド、フィラデルフィア...

Chris:そしてニューヨーク。

Cisco:ああ、サイレント・バーンでしたね。

Chris:はい。そのツアーの間の何処かでレコーディング・セッションをしました。

Cisco:その録音はリリースされたのですか?

Chris:いいえ。どんな形にもなっていません。そのセッションの音源は完成させていないのです。つまり、即興演奏にはいい部分もあったのですが、作品としては僕の望むようには出来なかったのです。正直に言えば、その録音は僕が望む方法で全体が制作されていないから、この時の演奏がレコードとして陽の目を見ていないのです。でも、僕はケヴィンとマックスとスタジオに入って、僕がトリオ編成のために1年半かけて書き貯めた作品の多くを録音します。8月にスタジオに入る予定で、今度は上手く行くと信じています。

Cisco:その音楽について話を伺ってもいいですか?

Chris:勿論いいですよ。最初にケヴィンとマックスに持って来た曲は、大学を出てから初めて作曲した曲です。メロディだけですが。予め和声のない楽曲を作曲したのは初めてです。3つの曲を持って行きました。全部一晩で書き上げた短い曲です。ケヴィンとマックスとは、1月頃にジャックで完全即興ライヴをして上手く行きました。セッションしたのはその1回だけだと思います。そして僕は、これらの曲を一緒に演奏しようと決めて、やってみたら、驚くほど上手く行きました。昨年いっぱいかけて、偏執的なほど挑戦的でクレイジーな音楽を書いて、必死にリハーサルして、今だに努力中なのです。

上手く行く時も行かない時もあります。ティムとジェイソン・ナザリーとの最新のエレクトリック・トリオでは、2回ライヴをして、一回目は部分的には上手く行きました。でも奇妙で挑戦的な音楽なので、沢山リハーサルする必要がありました。ところが、その後で今回の曲を書いてみて、なんだ、簡単じゃないか、と思ったのです。20分で作曲出来ました。演奏してみたら、リハーサル無しでも素晴らしい結果でした。怠け者の会話のようなサウンドですが、目から鱗でもありました。音楽を作るにはどちらも有効な方法なのです。だから、この楽曲を導入して、演奏して、素晴らしい結果が生まれました。マックスとケヴィンは偉大な解釈者ですし、一緒に楽しく作業できます。とても練習熱心で好奇心旺盛で素晴らしい仲間です。

二人ともとても忙しいのに、僕の曲をリハーサルするのに熱心なのです。驚くべきチャンスです。そこで、僕が実際にはティムとウィーゼル、またはティムとマイク(・プライド)、つまりティム+ドラマーのトリオ編成用に書いた曲も導入しました。それらの曲はより複雑でより作曲性が高いのです。最初はこのプロジェクト用の曲だけを演奏しようと思っていたのですが、今では、昔のトリオに取って代わるものと考えています。

♪ ソロ、デュオ、トリオ、カルテット、いろいろトライしている

Cisco:そうですか。では、あなたがこれから何処へ向かって行くのか、教えていただけますか?私がまだ知らないことで、あなたが話せることは沢山あるでしょう?

Chris:そうですね、まずはフィリップ・ホワイトとのデュオがあります。最初からとても特別なコラボレーションです。フィリップと出会ったのは、彼が取締役を勤めるイシュー・プロジェクト・ルームでした。はじめは、彼の下でインターンをしたのです。その時は演奏とは全く無関係でした。その後、偶然にフィリップがコンピューター制御の複雑なノイズ演奏をするのを聴いたのです。僕が参加する必要はないほど完成されていましたが、ノイズ・ミュージックでした。そこで約1年前にダグラス・ストリートで共演したのです。何度か一緒にライヴするうちに、Carrier Recordsのサム・プルータがフィリップに、何かリリースしないか、とオファーしたのです。だから彼のレーベルから作品をリリースすることになりました。実際にジャックで3日間録音しました。

Cisco:2013年11月?

Chris:12月です。クリスマス直後の26,27,29日。何といっていいか分かりません。確かに即興ですが、僕が今までにやったことも、今までに聴いたこともない新しいものです。とてもエキサイトしています。今週まさに最後の編集をしているところです。

面白いのは、彼のやっている演奏が、僕がサクソフォンなどでやってきたことと音響的に似ていることです。わかりますか?楽器の性質は全く異なりますが、音響的にはそっくりなのです。

それからジャックで、フィリップと僕にサム・プルータとピーター・エヴァンスを加えたカルテットで2回ライヴを行いました。それもとてもクールでした。ホーン2本、エレクトロニクス2台の編成。

Cisco:フィリップとのアルバムはいつリリースですか?

Chris:今年(2014年)の秋頃?正確には分かりません。まだ日にちは決定していないです。

その次はブライアン・チェイス(ds)。1年以上前に僕のラジオ・ショーで何かやりたいと彼がコンタクトしてきたのです。暫くして共演を始めました。まだ詳しく話すことはありません。即興演奏だけです。どうなって行くかは分かりませんが、彼との共演は特別な気がします。

Cisco:デュオ形態のフリー・インプロヴィゼーションですね。誰かと共演する時、あなたはまず演奏してみるのか、演奏前に話し合ったりするのか、どちらですか?

Chris:話し合いますが、とても抽象的です。たとえば...

Cisco:特に話し合うのは誰とですか?

Chris:ウィーゼルとはあまり話し合いませんが、他の人とはいろいろ話し合います。

Cisco:OK。あなたとブライアンは事前にディスカッションをしたのですね?

Chrisはい。でも「よし、これをやろう」とか「これをもっと」といった話ではありません。最近ブライアンと僕は脆弱性についての話をしました。演奏をする時、たいてい弱みを見せないようにすることが多くて、それがいい音楽を生む方法のように言われていますが、僕の意見ではそれは即興音楽の常道ではない、とかそんな話です。

ご存知のように物事は抽象的で意味深いのです。抽象的とは、実際の会話の内容とは異なるという意味です。つまり、特定のことを話し、それを通して作業することで、まったく別の内容を生むのです。音楽の内容を話すのではありません。抽象的な内容を話します。どの音をどんな強さで演奏するか、ということは話しません。

Cisco:アイデアについて話すのですか?

Chris:はい。でも音楽のアイデアではありません。

Cisco:形式?

Chris:エネルギーと感性についてのアイデアです。僕は作曲と即興の間に一切の階層はないと信じています。僕は即興と同じくらい作曲に興味があります。根本的な違いはあります。でも、ひとつの前提として、作曲しようとするなら、作曲しなければならない。もしくは、作曲に対して誠心誠意のアプローチをすれば、より良い音楽的結果が得られるのです。別の言い方をすれば、3秒後の演奏を考える時に「とても大きく強く演奏しよう」とか「とても短い曲にしよう」といったルーズな言い方をすると、失敗する運命なのです。なぜなら、生焼けだから。僕自身そういうやり方で何百回と演奏してきましたけどね。

何でもそうだとは思いません。実際何事にも例外は付き物です。間違いなく例外はあります。でも大まかに言って、物事には誠心誠意を持ってアプローチするべきです。今話している作曲構造についてはそれ以上は望みません。

個人的には、少なくとも僕は、即興演奏によって、どのように即興演奏するか、どのように即興にアプローチするかによって、僕のヴォイスが人生の過程で変わる可能性がある、ということに興味があります。僕は23歳の見方で話しています。確信はありません。でも、23歳だから23歳なりの見方しか出来ませんが、僕は即興演奏家として自分のヴォイスを成長させてきましたし、大雑把に言えば、僕が即興演奏家としてやっていることを、即興演奏ができる限り長く続けて行こうと思います。

これから新しくエキサイティングなことが起るでしょう。僕のヴォイスは変わるでしょう。でも、抽象的なコンセプトのようなものがあるのです。多くの即興演奏家にとってはどう作用するのか、僕には良くわかりません。僕は即興演奏家は若いうちに自らの言語を発展させてそれを貫くものだと思います。どうでしょうか。

作曲については同じようには感じません。作曲には自分のヴォイスがあるとは思えないし、一生の間に進化し続けて、最後は全く別のものに変わる可能性があると思います。作曲は難しい。語彙を築き上げて、どうやって様々な人々への責任を果たすかを学ぶようなものです。自分自身への責任を取るだけで十分かもしれませんが、そのアイデアをどうやって多様な人々に伝えるかを学ぶのは困難です。つまり、学ぶべき実用的な事柄が沢山あるのです。自分が望むように楽曲を演奏してもらうために、楽器がどう機能するか、人々がどう働くか、実際に学ぶべきことが途轍もなく沢山あります。そしてまた、楽曲が演奏されるということは、大抵の23歳の若造が持っていない社会経験が多数要求されます。スケールの大きい、有能な演奏家ばかりのオーケストラ作品を書こうなんて夢は見てはいません。音楽経験のない人を含めて友人20人を集めて演奏させることは出来るでしょうが。

ジョン・ゾーンが、30歳の頃に素晴らしい即興演奏をしていたように。まだまだですけどね。一方で、彼の作曲能力は益々進化して、現在の作曲----僕は今も聴き続けているのですが----は驚異的です。特に最近5年間の進歩には驚くばかりです。つまり、ゾーンは現在も成長し変化し続けているのです。でも、それは彼の作曲の領域でのことで、進化していない部分もあるかと...。それだけが彼の特定の個性ではなく、例として出しただけです。でも...。

僕が言いたいのは、作曲が機能するやり方と、即興が機能するやり方のそれぞれの違いを明らかにすることだと思うのです。まだ何と言っていいかハッキリしないのですが...。

Cisco:それはこれからの人生で、探索し形作って行けばいいのではないでしょうか?

Chris:偉大な即興演奏家の多くは、自分が何者なのか知っています。勿論、やり方はそれぞれ新しくてそれぞれ違っていますが、常に自分のヴォイスがあるのです。セシル・テイラーやエヴァン・パーカーのように。彼らの人生を通して変化を感じます。でも、それは『ジャイアント・ステップス』と『アセンション』の違いといった意味ではありません。そう言うことではなくて...意味が分かりますか。

ゾーンの作曲能力は本当にエキサイティングだと思います。でも即興作品に関しては、70年代や80年代初期は本当に素晴らしく、まさにパイオニアだったと思いますが、即興演奏の語彙としては、それ以降は本当の進化はしていないと思います。

Cisco:これまで、ブライアン・チェイス、フィリップ・ホワイト、ウィーゼル・ウォルターについて話を聞きました。他に誰か、やってみたい人はいますか?

Chris:一回限りのセッションではなく、プロジェクトとしてですか?

Cisco:はい。何か温めているアイデアはありますか?

Chris:わかりました。ソロ演奏ですね。ソロのライヴは確か1年半前から始めました。僕のアプローチは、まず何かをスタートしてみれば、何とかなるだろうという感じでした。そこから始めて、即興演奏していくのです。最初の衝動が大切だと感じました。最終的に良い場所へ行きつくために、いわば落ち着いた最初の行動が必要なのです。また、始まりは、いつも良いものです。だから、最初のパートは、実際のところ1年以上の間、狂ったようなハイトーンだけなのです。残りの演奏を適正な精神状態に導くための瞑想のようなものです。わかるでしょう?

そのプロセスをステージに持込もうと思います。最近では、まだやったことはありませんが、マイクを使った演奏からスタートしようと考えています。どういうものかというと、サクソフォンを使わず、マイクを直接アンプに繋いで音を出すのです。本質的にサクソフォンでやるのと同じことを、口を直接マイクにつけて行うのです。その結果は、何と言えばいいのか...。説明しようとは思いません。多くの人の耳には、ノイズのカテゴリーに分類されるでしょう。僕はこのふたつ---サクソフォン・ソロとノイズ・ソロ---を別々にリリースしようと思っています。

Cisco:わかりました。フィリップ・ホワイトとの共作と、ブライアン・チェイスとの共作、それからソロが2枚?それとも1枚ですか?

Chris:ソロ2作については、まだ発表するかは分かりません。いつそれが実現するかは未定です。ウィーゼル、ブライアン、そしてフィリップ。その3作はレコーディング済みです。そして、トリオのレコーディングを今月(2014年7月)行いたいと考えています。

(シスコ・ブラッドリー 2015年6月10日記)

Chris Pitsiokos Official Site

http://chrispitsiokos.com/

関連記事

FIVE by FIVE #1148

『Chris Pitsiokos, Weasel Walter, Ron Anderson / MAXIMALISM』

http://www.jazztokyo.com/five/five1148.html

FIVE by FIVE #1190

NYハードコアジャズの新星クリス・ピッツイオコスの新作2作

『Chris Pitsiokos, Philip White/PAROXYSM』

『Weasel Walter and Chris Pitsiokos/Drawn and Quartered』

http://www.jazztokyo.com/five/five1190.html

FIVE by FIVE #1224

『Chris Pitsiokos Trio/Gordian Twine』

http://www.jazztokyo.com/five/five1224.html

1.31 '16

1.31 '16

追悼特集

ポール・ブレイ Paul Bley

![]() :

:

#1277『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』(ピットインレーベル) 望月由美

#1278『David Gilmore / Energies Of Change』(Evolutionary Music) 常盤武

#1279『William Hooker / LIGHT. The Early Years 1975-1989』(NoBusiness Records) 斎藤聡

#1280『Chris Pitsiokos, Noah Punkt, Philipp Scholz / Protean Reality』(Clean Feed) 剛田 武

#1281『Gabriel Vicens / Days』(Inner Circle Music) マイケル・ホプキンス

#1282『Chris Pitsiokos,Noah Punkt,Philipp Scholtz / Protean Reality』 (Clean Feed) ブルース・リー・ギャランター

#1283『Nakama/Before the Storm』(Nakama Records) 細田政嗣

![]() :

:

JAZZ RIGHT NOW - Report from New York

今ここにあるリアル・ジャズ − ニューヨークからのレポート

by シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley,剛田武 Takeshi Goda, 齊藤聡 Akira Saito & 蓮見令麻 Rema Hasumi

#10 Contents

・トランスワールド・コネクション 剛田武

・連載第10回:ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報

シスコ・ブラッドリー

・ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま

第1回 伝統と前衛をつなぐ声 − アナイス・マヴィエル 蓮見令麻

音の見える風景

「Chapter 42 川嶋哲郎」望月由美

カンサス・シティの人と音楽

#47. チャック・へディックス氏との“オーニソロジー”:チャーリー・パーカー・ヒストリカル・ツアー 〈Part 2〉 竹村洋子

及川公生の聴きどころチェック

#263 『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』 (Pit Inn Music)

#264 『ジョルジュ・ケイジョ 千葉広樹 町田良夫/ルミナント』 (Amorfon)

#265 『中村照夫ライジング・サン・バンド/NY Groove』 (Ratspack)

#266 『ニコライ・ヘス・トリオfeat. マリリン・マズール/ラプソディ〜ハンマースホイの印象』 (Cloud)

#267 『ポール・ブレイ/オープン、トゥ・ラヴ』 (ECM/ユニバーサルミュージック)

オスロに学ぶ

Vol.27「Nakama Records」田中鮎美

ヒロ・ホンシュクの楽曲解説

#4『Paul Bley /Bebop BeBop BeBop BeBop』 (Steeple Chase)

![]() :

:

#70 (Archive) ポール・ブレイ (Part 1) 須藤伸義

#71 (Archive) ポール・ブレイ (Part 2) 須藤伸義

![]() :

:

#871「コジマサナエ=橋爪亮督=大野こうじ New Year Special Live!!!」平井康嗣

#872「そのようにきこえるなにものか Things to Hear - Just As」安藤誠

#873「デヴィッド・サンボーン」神野秀雄

#874「マーク・ジュリアナ・ジャズ・カルテット」神野秀雄

#875「ノーマ・ウィンストン・トリオ」神野秀雄

Copyright (C) 2004-2015 JAZZTOKYO.

ALL RIGHTS RESERVED.