|

今年で還暦を迎えるトランペットの田村夏樹が渋谷のbar isshee(バー・イッシー)で5夜連続ライヴを行った。昨年末にサウンドカフェ・ズミで行われた音場舎主催のトーク・イベントの際にノリで決まった5夜。藤井郷子とともにパネリストとして出演していたBar Issheeの石田俊一がその場で日程を具体化、核となる田村夏樹もその後数日間で出演者のすべてをプログラミングしたという早業で実現した。タイトルはズバリ「今年で還暦5夜吹きまくり」というもの。田村夏樹に限ってもちろんトランペット一本使いということはありえず、「吹きまくり」というよりは「演(や)りまくり」という状況が全夜にわたって連綿と繰り広げられた。断続的ではなく連続で5夜、というのは演るほうも聴方もなかなか体力がいることではるが、ある意味双方にとって「逃げ」のない稀有な機会である。出演の中心はもちろん田村夏樹・藤井郷子夫妻だが、連日の役者揃いで片時も倦むことがなかった。

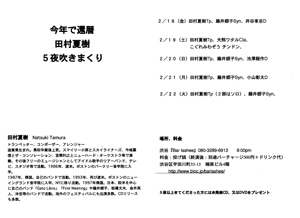

2/18(金)

第一夜:田村夏樹(tp) 藤井郷子(syn) 井谷享志(perc)

初日のゲストはパーカッションの井谷享志。場所柄もあって藤井郷子はシンセサイザー2台使いでの登場となった。ベースレス・トリオの編成ではあるが、もちろんリズム隊・メロディ隊などの安易な役割分担に流れることはなく、全員が終始平等な関係を維持しながら液状化しつつの突進劇。全員がリズムであり唱(うた)を担う。井谷享志が用いるパーカッションは、通常のドラムからドラ、トライアングル、ジャンベやボンゴ、果ては「草加せんべい」の空き缶をぐしゃぐしゃに変形したもの、アメリカ製の折り畳みパイプ椅子に至るまで縦横無尽である。今時、廃材に至るまでをパーカッション化することは珍しいことではないが、主眼は視覚上で物珍しさを通り越して、そういった素材がどのようなサウンドとして結実しているかにある。井谷のプレイで顕著なのは、何の脈絡もないパーカッション類の数々が、常に横の流れで連なっているように感じられるところだ。縦に刻むのではなく、横のラインが濃いのである。サウンドへの奇抜さや刺激としてよりも、有機的な血の通いとして音が連結されてゆく。スティックで出す音と素手で出す音とのあいだに断絶がない。後半に至って「草加せんべい缶」内部に向って咆哮したときも、迫力がある一方で極めて自然な肉声としても感知される。とにかく波としてのメリハリに秀でるパーカッションは、とりわけ藤井のノイジーなシンセサイザーと寸分の差で絡むとき、サウンドが地に根を張るのではなく宙に浮く感覚をもたらす。ただし、浮遊感と表現するよりはかなりジャンクっぽさを残すところが強烈なアク。スネアのブレのない乾いた音とシンセサイザーのマリンバ音が被るところでは、空気を内側に孕んだ不思議な張力が空間に漲(みなぎ)る。パーカッシヴ感が増すのと歩調を合わせて強調されるのは音内部の空洞化。ここに雪崩れ込む田村夏樹の、少々湿度高めでフォークロア性豊かなトランペット。いつもの空気を切り裂く超高速金属音も良いが、この日はしっとりとした味わいの音が他との兼ね合いでより印象に残るものとなった。とりわけセカンド・セット後半のバルカン風の疾走は、演歌的に泥臭さを巧妙に押さえていてかなり聴かせる。藤井のホワイト・ノイズと井谷の小刻みなドラミングが多層的なテクスチュアを生み、熱砂に吹き抜かれるかのような感覚に捉われた。

2/19(土)

第二夜:田村夏樹(tp) 大熊ワタル(cl) こぐれみわぞう(チンドン)

当初は藤井郷子も参画予定ということだったが、メンバーを見ても判るようにすでに十二分に濃厚な世界が現出されてしまったので参加をためらったようだ。大熊ワタルと田村夏樹は、田村・藤井夫妻が主催する[スペース・ワン]企画ですでに共演しており、その時のあまりに息のあったプレイを再び、との考えから生まれたようだ。今回はさらに大熊ワタルと「シカラムータ」で活動を共にするチンドンのこぐれみわぞうが加わり、インプロヴィゼーションの枠を限りなく広げるパフォーマンスが展開された。「インプロ」というと聴覚や概念の深層をえぐるようなシリアスなアプローチが多いなか、この日は「見せ物」的な、とにかく視覚的な楽しさが全面に溢れ出るものとなった。

ファースト・セットが大熊ワタルと田村夏樹のデュオ。この日はトランペッターとしての田村の姿は鳴りを潜める。「何とか奏者」というレッテルを付け難いのは大熊も同様。というか、意味がないのである。バラバラに分解されたバスクラやら、鉄琴、分断されたクラリネットによるツイン・リード使用、プランジャーやらボイス・チェンジャーやらのパーティー・グッズの総使用。器具の差異やら特殊性を指摘したとて何にもならず、それらをごく自然に肉体の一部として使用して抽象音楽劇を繰り広げてしまう2人のユーモア溢れる人間力のみ透かされる。とりあえず面白いのだ(善人/悪人も論点の外である)。どういうタイミングで押しあいへしあいしているのか訝(いぶか)られるほどの阿吽の呼吸。音楽というものはそもそも抽象性の極みであるはずだが、この敢えて「意味を剥ぎ取ることにこだわった」ヴォイスの応酬による寸劇に、理屈はいらなかった。あるのは音が生む「おかしみ」という副作用のみ。外国人が見ても面白さを共有できるだろうと確信した。西洋楽器から西洋性を見事に剥奪することに成功している点は、この2人についてはもはや言わずもがな。

セカンド・セットはこの二人にこぐれみわぞうが加わったトリオ。ファースト・セットに比べれば、「器楽」ノリが回復されたかのよう。チンドンが生みだす伝統楽器特有の、螺鈿(らでん)のようなにぶい輝きはときに心地よい軽さを生み、音楽をスムースに進展させる推進力として機能していたように思う。その名称通り「チンとドン」の異なる重量感を持つアンバランスな同時性は、瞬間を増幅させることに醍醐味があるインプロヴィゼーションにとっては新たな華やぎである。その華やぎには、東洋的とか日本的とかいう民族性以前に、大衆のものであるという野太い共振の感覚がある。殊に空間や現代美術との近さが議論されることの多いインプロヴィゼーションにおいて、チンドンの持つストリート性は効を奏するだろう。

2/20(日)

第三夜:田村夏樹(tp) 藤井郷子(syn) 池澤龍作(ds)

折り返し地点・第三夜は池澤龍作の登場。ドラム/パーカッションにツワモノ揃いのシリーズであることに疑いないが、藤井郷子が生のピアノではなく、シンセサイザーを操るところが一つのポイントでもある。アコースティックのピアノのように手動による微妙な陰影づけや、ちょっとした筋肉のさじ加減を付けにくいという点で、音質は多分に表層・構造的になる。カタチをくっきりと出していくことでアンサンブルのタイミングを図ってゆく面もあるだろう。どんなに人工的に音を調合したとて音に奥行きを出すことには限界があるがゆえ、自然、シンセサイザーはパーカッション的な使われ方が多くなる。だからこそドラムとパーカッションに、シンセサイザーと音質が被ってもそれを上回る多様性を期待できる奏者が求められるのだが、池澤龍作ほどうってつけの人選もないだろう。「ノイズ」という単語はひどく平坦な感じがして個人的に好まないのだが便宜上使わせてもらえば、池澤龍作はノイズの宝庫である。ノイズといってもその場かぎりの即物的でジャンクな音の塊ではなく、池澤のノイズには立体性がある。鼻づらをぴしゃっと叩かれるような、至近距離で意表を突かれるものもあれば、遠方より波のように押し寄せる、計算されたディスタンスを感じさせるものある(試しにそのノイズの数々を犠声語で表現してみようとすると、その不可能さにヴァラエティ豊かさの逆証明を見る思い)。この日も全体を通して、偶発と理知とのバランスに秀でたプレイを展開した。音楽が素直に展開しそうになると絶妙に鋭角的なサウンドを放つ。自然な流れを一旦担保にし、そこに新たな音の磁場を作り出す。そうして生まれる歪みの連続が音空間を小刻みにシャッフルし続ける(この意味で第一日目の井谷享志とは逆の個性かもしれない)。

ファースト・セットは藤井と池澤の絡みでスタート。通奏低音のように鳴らされるシンセサイザーをベース音に、上部に小シンバルを配されてのメリハリのあるスネア。ハイハットに被せられたゴム板も、音に鋭さを残しながらも軋(きし)みだけを抜き去る。シンセサイザーのアーティフィシャルなサウンドが、下方から突き上げるかのように乾いた手触りのドラムでコーティングされてゆく。じわじわと広がりを見せつつ次第にユニゾンへと移行するシンセサイザー、ドラムとトランペットが影を付けることによって衝動を強めてゆく流れが、やがてトランペットの豊かな装飾音に主導されてゆく。深遠で丸みのあるトランペットの音とは真逆を行くような、藤井のざらざらしたテクスチャーのシンセサイザー。波動は前後に行きつ戻りつする。その音の素粒を上手く拾いつつ、田村のトランペットはプランジャーを使用したエレクトリックで鋭角的なぎざぎざ感へと変貌。ここでともすると一枚岩になり兼ねない、際(きわ)に寄った音の層に厚みと温もりをもたらすのが池澤の小銃を穿つかのごときスネアのフィンガー叩き。少々血が通った感じで安堵する。

楽器編成がもたらすところのサウンドの「パーカッション寄り」については冒頭で述べたが、逆にパーカッションは「息」をもたらされることにより、湿り気を帯びたレアな肉声を獲得していた。チューブや鉄パイプをリードとして使用するのみならず、スネアにシンバルを平置きし、その上から口をつけて吸い上げる吸着音等、池澤は「乾いた音」が身上となっているパーカッションの固定観念を淡々と覆してゆく。音を吐く(叩く、もそれに近い)ではなく「吸い上げる」という逆方向。「息」というものが肉声だけに依るものではなく、例えばドラム上で出す微細な音をマイクで繋いで拾い、それにエフェクターを掛けて歪曲し次々に同時利用していくところなど、「管を通過する音」として提示されていたのも興味深かった。小ぶりのバスドラの下部にも手製のペダルを設置して、オブラートの効いた音を轟(とどろ)かせたり、ドラム/パーカションの乾/湿の調整が自在な奏者である。田村のボイス・チェンジャーとの応酬も含め、息と声が多義的に絡み合った一夜。田村がマラカス風のパーティー・グッズをチャカチャカと鳴らす場面では、意図した音ではなくそこからこぼれ出る「副作用」がいかにインプロにとって命綱であるか、また瞬間の音とはそういった際(きわ)にこそある、と再認識した。

2/21(月)

第四夜:田村夏樹(tp) 藤井郷子(syn) 小山彰太(ds) 太田恵資(voice *飛び入りゲスト)

第四夜は月曜日にも関わらずの大盛況。何やら客席にどよめきが起こったと思いきや、ふらりと太田恵資登場。さらに期待度はぐっと高まる。この日はドラムに大ヴェテランの小山彰太を迎え、インプロとはにわかに信じがたいほどの噛み合いの良さと、肝の据わった安定感が終始健在。小山彰太のドラムを言葉で表現するのは難しい。共演相手との対話があまりに自然になされるため、瞬間の体験としては極上であるのだが、後に言葉が残らない。一瞬が最高で後を濁さず。インプロとしては最高の賛辞である(ゆえに評としてはまとまりにくい)。一音に含まれる円熟と年季が違う。強力な馬力があるのだが、それは細部に至るまで張りめぐらされた繊細さに裏打ちされている。例えば、スネアをブラシでこするだけにしても、ひとかたまりのサウンドとしての求心力がずば抜けている一方で、微細な金属音がバラバラと独立して降り注ぐ。その同時性と緩急自在なプレイをして「柔軟性」と表現するのもあまりにも陳腐だが、表層は非常に硬質であるにも関わらず常に内側から同心円状に熱が攻めてくるグルーヴ感。瞬間的なテクスチャーを最大限に泡立たせつつも、全体として見たときに冷徹ともいえるコントロールが効いている。若さや瞬発力にモノを言わせた勢いだけではない、ある意味老獪なるプレイだ。すべての効果を結果論として見せてしまえるほどの、抜群のサポート力は言うに及ばず。小山の存在が否応なくその場に70年代のアナログ感と貫録を持ち込むものだったとすれば、シンセサイザーで伸びよく打ち放される解放音による「造りモノの世界」がじわじわとアコースティックに侵略され、絡め取られてゆくスリルが特に前半では聴きものだった。そして、出される音にミュートがかかっているか否かではなく、音楽への介入の仕方・その対話のタイミングそのものがサウンド全体への「ミュート」として機能している田村夏樹のトランペット。たとえばドラムと歩調を合わせて硬度を増してゆく場面での、あの音は何と形容したらよいのか。メタリックな冷たさとどぎつい火照りを迸らせ、迫真であることには違いないはずなのだが、同時に演技しているような客観性も健在なのである。裏側で蠢(うごめ)くは痛烈なアイロニーと泥臭いまでの哀愁が紙一重になったところの、原液のような人間感情。憧憬でも追憶でも過去でも未来でも悪ふざけでも遊戯でもない。得難いが故に耳を澄まして聴き入るが、なんだか影で舌を出されているような気もする。それは何も、マルチフォニック的にヴォイスやブレスを介入させている奏法に拠るのではなく、田村の出すいかなるサウンドも帯びてしまう性格なのだ。向こうから迫ってくるにも関わらずこちらは追い付けない、強烈な不可侵世界。

この日は2パートずつの掛け合いやベースライン交換の変遷、といったオーソドックスなトリオ編成の妙も楽しめた。セカンド・セットで客席にいた太田恵資が飛び入りし、トルコの海軍マーチ風のノリに発展していったのが楽しかった。日本語と太田式トルコ語を織り交ぜた抽象ヴォイス、言葉を単なる音として供出する何気ないセンスにも第一線のインプロヴァイザーならではのエンターテイメント性が光る。

2/22(火)

第五夜:田村夏樹(tp) 藤井郷子(syn)

時にお祭り騒ぎ的な盛り上がりを見せていた5夜連続も、いよいよ千秋楽。最終日ということもあってか、どことなく厳かでしんみりした感もあり。この日はファースト・セットが田村/藤井デュオ、セカンド・セットが田村夏樹のソロ。考えてみれば大編成でのオーケストラや、田村夏樹と他のミュージシャンのデュオは生で聴いたことはあっても、この夫婦デュオは聴いたことがない。千秋楽をソロで締めくくるというのも、5夜全体として見たときになかなか気の効いた構成だ(シンセサイザーのみの藤井郷子を4夜連続で聴ける機会もそうないだろう)。

ファースト・セットのデュオは、ショートピースを連ねた組曲のような構成。冒頭はシンセサイザーとトランペットの単音同志による掛け合いというシンプルな一曲だが、よくあるようなミニマルな循環ではなく、ワン・シークエンスごとが解放されて空気に溶けてゆく、アンビエント的な広がり。シンセサイザーは2台が巧妙に使い分けられるが、藤井郷子がアコースティックのピアノを奏したときに立ち現れる、心象風景からこぼれ出るかのような清らかな曳き、が鳴りを潜める代わりに、コンポーザーとしての天性のセンスがもたらすところの構成力/俯瞰力が自然に滲みでる。むしろシンセサイザーの音の伸びの限界を逆手に取っての空気の孕みというか、実際に鳴らされる音と無音部分との完全に平等な関係性が保たれている。倍音含みのトランペットと凹凸に噛んで音空間が加速しよじれていく場面、或いはふたつの楽器が同時に断絶した瞬間での、唐突に押し寄せる現実へのフィードバック感覚。最もメランコリックな瞬間とは過去ではなくて実は現在なのだ、と気づかされたり。否、一見相手との対話が如実に要求される「デュオ」という形態にあって、実はこのふたりの対話のあり方は独特なのではないか。「対話をしないという対話」においてこそ、互いが自由でかつ健康的でいられる(まさに“alone together”という英語)。アップグレードされた対話。これはファースト・セット最後の完全インプロにおいて強く感じたことで、ヴォイスやブレスを循環させてそこに通常の音出しを被せてゆくトランペットの特殊奏法、オルガンを連想させるシンセの二段式使いなど、常に複数の独立した要素の音が同時に鳴り響く。そのなかで予定して出されている音はごくわずかだろう。アンバランスであることの妙(それこそが醍醐味)も含めて、結果的に生じている整合性。互いが介入したりソロとして流すタイミングが、意図を通り超したところで自然に生まれている。肩肘張らず、有機的で無駄がない。絶えずいろいろな音が鳴っていても、それがバラバラなコントラストとしてではなく、大きな一本の流れとして聴こえてくる。経験の豊富さや技術的な強靭さが完全な裏打ちに徹し、2人の個性豊かな内的世界のみが迫りくる(「楽器の材質そのものの音を出す」というインプロ的なアプローチも、そもそも架空の音作りを身上とする電子楽器では出しにくい。故に奏法ではなく奏者の個性がなおさら露わになる)。

さて、セカンド・セットは田村夏樹のソロである。小刻みなブレスの循環が、アナログ・レコードがポツポツとノイズを孕んで回り続けるような旋回感。時間が逆流したかのような感覚に一気にとらわれるが、それは錯覚なのだ。でんでん太鼓に伴走されての、日本の風土感覚たっぷりのヴォーカルへ移行してからも同様。追憶に浸るにはあまりにも濃厚で抽出力がある。イメージを濾過して外郭だけを描き出したようなきれいごとの世界ではない。ミクロに至るまでのみっしりとした高密度、すべての要素が妥協なき田村節でコーティングされている。あまりの強度ゆえに断絶され、そこだけぽっかりと浮いた真空状態。濃厚で高い張力に支えられた空虚。もちろんそのヴォーカルは言語としてアタマで解析する類のものではない。物語性の豊かさとは、日常からいかにかけ離れているかによって測られる。時代や日常の安易な反映ほど興ざめなものはない。芸術と社会・時代、それも切り口のひとつではあろうが、個人とは環境によってすべて規定されるのか。そういうものから逆行も同時進行も先取りもなく、もっと頑固で強靭でかけ離れて自由である人。そんな人は稀少だが、それだからこそのアーティストではないのか。そうした梃子でも動かない「個」の体現者が田村夏樹であり、「新しい」云々の概念も受けつけない「オリジナル」であり続けるのだと思わずにはいられなかった(*文中敬称略)。

|

1.31 '16

1.31 '16![]() :

:![]() :

:![]() :

:![]() :

: