Live Report #752 |

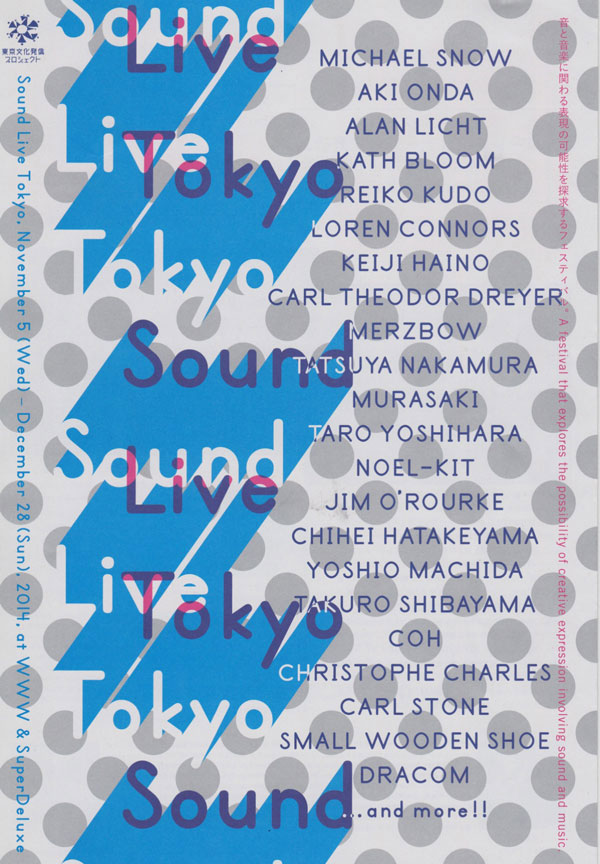

Sound Live Tokyo |

|---|---|

|

2014年11月5日(水)6日(木) マイケル・スノウ+恩田晃+アラン・リクト |

|---|

昨年、灰野敬二が出演した「東京初耳区」と倉地久美夫&マヘル・シャラル・ハシュ・バズ公演に参戦したシリーズ・イベント『サウンド・ライブ・トーキョー』(以下SLT)が今年もスタートした。昨年はイベントのテーマや全体像がイマイチ判りにくかったが、3年目となる今回は、会場が渋谷WWWと六本木スーパーデラックスの2ヶ所に固定され、出演者と企画内容に焦点を絞った告知がなされたのでイベントの意義が理解し易くなった。また、ネットで公開されたインタビューでは背景と思想が詳細に語られ興味深い。

関連リンク:

音楽への愛情があるからこその批判精神『Sound Live Tokyo』

http://www.cinra.net/interview/201410-soundlivetokyo

11月5日(水)6日(木)

マイケル・スノウ+恩田晃+アラン・リクト

マイケル・スノウ Michael Snow(p, syn)

恩田晃 Aki Onda (casette recorder, electronics)

アラン・リクト Alan Licht(g)

11月5日(水)

SLT最初のプログラムはマイケル・スノウ、恩田晃、アラン・リクトのトリオの2Days公演。アラン・リクトは灰野敬二との共演アルバム『Gerry Miles』(1996)で知っていたが、恥ずかしながらマイケル・スノウのことは殆ど知らず、フライヤーの紹介文を流し読みして「音楽も出来る映画監督」程度のイメージを持っていたに過ぎない。だから初日の第一部のピアノ・ソロ演奏を観て、素晴らしくエッジの効いたピアノ・プレイに仰天してしまった。調べてみると、元々プロのジャズ・ピアニストで、筆者の愛聴盤の一つであるアルバート・アイラー/ドン・チェリー/ジョン・チカイ/ラズウェル・ラッド/ゲイリー・ピーコック/サニー・マレイ『ニューヨーク・アイ・アンド・イヤー・コントロール』(ESP 1966)のプロデューサーでもあることを知った。自己の音楽作品も数作リリースしており、熱心なファンは日本にも多いという。そのピアノはジャズでもクラシックでもましてやロックンロールでもない、独特の指使いと不思議なフレージングのオンパレード。一音一音の肌理(きめ)がシャープで、まるで沢山のビー玉を鍵盤の上に撒いてその上を猫が二匹駆け回るかのよう、と意味不明な表現をするしかない。SLT繋がりだからという訳ではないが、昨年出演した工藤冬里のピアノ演奏に似たニュアンスを感じた。

第二部はスノウ+恩田+リクトのトリオで、スノウはCATシンセサイザーを演奏。フィールド・レコーディングによる具体音をエフェクト操作する恩田のカセットテープ演奏や、ギターを“弾かず”に擦ったり叩いたりして音を出すリクトのプレイは興味深かったが、総じて起伏のないドローン演奏は、会場の暖房が効き過ぎていたこともあり、眠気との闘いになってしまった感がある。個人的にドローン/アンビエントがあまり得意でないことも理由の一つ。

11月6日(木)

二日目は恩田+リクト・デュオでスタート。前日のまったりしたドローン演奏の繰り返しだったらどうしよう、との不安は第一音で吹き飛んだ。恩田はテーブルの上に並べたカセットテープを次々入れ替え変化に富んだサウンドを産み出し、リクトはちゃんとギターを“弾き”、歪んだトーンでアブストラクトなフレーズを奏でる。ソフト・マシーンのマイク・ラトリッジのファズ・オルガンやファウスト『ソー・ファー』のギターを思わせ、E-Bowを使ったロングトーンはフリップ&イーノを彷彿させる。恐らくかなりのプログレ好きと見た。

第二部のトリオも初日とは打って変わって能動的なインプロヴィゼーション。スノウは前半ピアノ、後半シンセサイザーを演奏。恩田は客席に降りてきてカセット・ウォークマンで音を鳴らすフィールド・ワーカーならではのパフォーマンス。リクトは再び“弾かない”ギター・プレイだが、アンビエンス(環境音)に陥らない堅固なプレゼンス(存在感)を発揮し、三者の音響の交感を繰り広げた。アンコール的に演奏された短めのセッションを含め過激さや轟音抜きの「静謐な衝撃」に身震いする体験だった。

アンビエンスとプレゼンスの両面を経験してこそ理解しうるのがマイケル・スノウの世界かもしれない。その意味では、同じメンバー・同じ会場での実験音楽二日連続公演という或る意味無謀なブッキングこそ、スノウの音楽を鑑賞するために最も理想的なスタイルだと言える。こんな英断を実現出来たことは、SLTスタッフの音楽へ愛情の証に違いない。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

11月11日(火)

ケイス・ブルーム + 工藤礼子

出演:

ケイス・ブルーム Kath Bloom (vo, g)

工藤礼子 Reiko Kudo (vo)

工藤冬里 Tori Kudo (p, g)

ケイス・ブルームの名前は聞いたことはなかったが、工藤礼子と共演するなら間違いないとの確信があった。また、渋谷WWWは筆者にとって、個性的な女性アーティストとの出会いの場という印象がある。初めてこの会場で観たのは灰野敬二と共演した石橋英子(2011年4月24日)。ドラマーとして知っていた石橋のヴォーカルを初めて聴いた。Phew(2011年5月28日)、ジョセフィン・フィスター(2013年4月23日)、青葉市子(2013年8月20日)などここで観たフィメール・アーティストの面影が脳裏に甦る。だから、ケイス・ブルームという未知の女性シンガーへの期待に胸をときめかせて渋谷スペイン坂の石段を駆け上がった。

● 工藤礼子+工藤冬里

Set List

1. Fair and deep sea

2. しらさぎ

3. くも

4. やまばと

5. 爆報フライデー

6. This is my song

7. NGC3603

8. ひとりで夕日を

工藤冬里&大村礼子のユニットNOISEによる『天皇』(1981)というLPは、80年代初頭の地下音楽カオスにありながら、ユニット名やタイトルとは裏腹に、一点の曇りもない清浄なヴァージニティ(純血性)を発散していた。エンゼル(綴りはEngel)レコードというレーベル名は、天使というよりチョコボールのエンゼルマークを想起させた。その後、工藤冬里はソロやマヘル・シャラル・ハシュ・バズなどの不定形ユニットで活動。大村礼子と結婚し、ニューヨークやイギリスでの生活を経て、現在も全く変わらず不定形且つ不可知な表現活動を続ける稀有の地下音楽家である。SLTには昨年マヘル・シャラル・ハシュ・バズを率いて参加した。

関連記事:

サウンド・ライブ・トーキョー「倉地久美夫+マヘル・シャラル・ハシュ・バズ」 2013年10月4日(金) 東京キネマ倶楽部

http://www.jazztokyo.com/live_report/report591.html

工藤礼子は年に数回マヘル・シャラル・ハシュ・バズに参加したり、吉祥寺マイナー所縁のアーティストと共演したりしつつ、ソロ名義で数枚のアルバムをリリースしている。いずれも冬里のピアノとギターを中心にした最小限のバッキングで、子供が気紛れに綴ったような無垢な詩をエンゼルヴォイスで歌う、心の中の最も繊細な場所に飾っておきたい小品集である。二人のデュオ演奏は、10年前に新宿ゴールデン街のバーでの十人限定のプライベートな空間で観たきりだが、目を離すと消えてしまう泡(あぶく)のような存在感が印象に残っている。

ダークなロングドレスの礼子は、居心地悪そうにステージに立ち、ピアノの冬里と目配せで意思を通じあっている。ポロポロ零れるようなピアノの音の隙間を抜けて歌われる透明な歌は、子供の頃に夢に見たエンゼルの歌声。WWWの暗いステージが、昭和40年代の小学校の講堂に思えてくる。一曲終わるごとにピアノの後ろに隠れるようにして水を飲む自信なさげな佇まいと、凛としてしなやかな歌声は、一見ミスマッチのようだが、礼子にとっては極々自然である。冬里のピアノは、伴奏であり自己主張であり気紛れであり強烈である。昨年のマヘルに感じた不可解さは、意図したものでは無く、礼子同様自然体のなせる業であろう。最後の曲でケイス・ブルームが影のように現れリコーダーを吹いたのも余りに自然だった。

|

|

|

|

|

|

|

|

● ケイス・ブルーム

Set List

1. Bubble Bath

2. Terror

3. Let The Music Come

4. Another Point Of View

5. Found Love

6. Oblivion

7. The Things That I Do To Forget About You

8. At Last

9. I Wanna Love You

10. Deeper Shadows

11. I'm Getting Close To You

12. Pass Through

アンコール1. Finally

アンコール2. Fall Again

アメリカという広大な国には無数の「伝説的」な「幻」のアーティストが存在する。そんな中で20年以上経ってから「発見」され、「復活」が報じられることは、宝くじに当たるような幸運と言える。しかし彼らは決して墓場から蘇ったわけではない。生活者として生を営みつつ、表現・演奏活動を途切れることなく続けてきたのだ。それが彼らの生活圏を超えて報じられることがなかったために世に広く知られなかっただけである。だから「再発見」され「復活」したアーティストの演奏を聴いて「昔と変わっていない」「現役時代を髣髴させる」などと評価するのはお門違いであろう。

ケイス・ブルームもまさに生涯現役シンガーである。70〜80年代前半に現在では入手困難なレコードを数作発表したのち、コネチカット州の片田舎で演奏家・教育者として音楽活動を続けてきた。彼女の公式サイトには「CLASSES(教室)」というページがあり、0〜5歳児を対象とした音楽教室の案内が載っている。長年子育てや馬の養育に従事してきたから、ケイスの歌詞は身の回りの出来事への愛情に満ちた視点で描かれている。子供でも飽きないように、明るい旋律と言葉遊びが散りばめられた歌は、豊富過ぎる抑揚が一風変わって聴こえるかもしれないが、「アシッド・フォーク」というより「子供の歌」と呼ぶほうが相応しい天真爛漫さに貫かれている。後半工藤冬里をスライド・ギターに、礼子をコーラスに迎えての演奏中に、何度も「Let's Sing Along(一緒に歌いましょう)」と呼びかけたことは、みんなで一緒に歌うことこそ、彼女が目指す理想の音楽の地平への道筋であることに他ならない。彼女の言葉にあるように「歌を作って歌うことは人間に本来的に備わった能力」であり「カオティックで有害でもあり得る感情の痛みを、創造的なエネルギーに転化することで、子供や大人の人生は変容する」のである。真の意味での音楽セラピストと呼べるかもしれない。

満場の観客が受け取ったポジティヴなエナジーは、ケイス×礼子×冬里三人の心の交差点から発信された「骨の中に閉じ込められた燃える火」(エレミヤ書20:9)だったに違いない。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

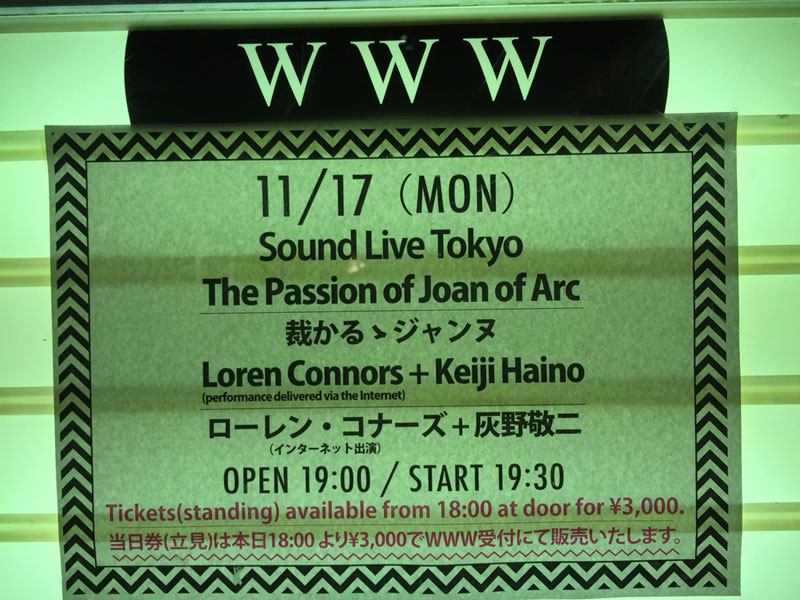

11月17日(月)

『裁かるゝジャンヌ』

ローレン・コナーズ + 灰野敬二

上映:

カール・テオドア・ドライヤー監督映画『裁かるゝジャンヌ』(1928)上映

出演:

ローレン・マザケイン・コナーズ Loren Connors(g):インターネット出演

灰野敬二 Keiji Haino(g, vo)

ローレン・コナーズはLoren MazzaCane Connors名義で90年代に灰野敬二と共演アルバムを2作リリースした。数多い灰野のコラボレーション作品の中では、コナーズとの共演作は比較的地味な印象がある。それは灰野がギター演奏だけで歌わないためであり、ふたりともエフェクターをあまり使わず生音で実直なプレイに徹しているためでもあろう。改めて聴き返してみて、深いリバーヴに溶け込むような哀しみと人間らしいブルース感に溢れた味わい深い作品であることを再確認した。最近でも灰野はニューヨークヘ行く度にコナーズと共演しており、ふたりの間に親密な絆があることが判る。灰野の話で、ローレンが病に冒され長旅が出来ないことを耳にしていた。そのために、今回の共演はコナーズを日本へ招聘することはせず、地元ブルックリンのスタジオでの演奏をインターネットでWWWに同時中継する方法が取られた。

こうして灰野とコナーズの20年来の共演ライヴが日本で実現することになったのは、インターネットという文明の利器による奇跡である。また、一週間前にWWWに出演したケイス・ブルームが80年代初期にコナーズとの共演で「幻」の作品を続々リリースした事実を思えば、SLTのブレのない企画性を証明する公演とも言えるだろう。

SLT公演も回を追う毎に話題となり、この日は開場が遅れたこともあり、多数の観客がWWWに列をなした。若いファンが目立ち、灰野の客層が確実に若返っていることを実感する。椅子席はあっという間に埋まり、立見が多数出る大盛況。元映画館という利点を活かし、ステージ全面に大きなスクリーンが設置されている。薄暗いステージの奥に何やらテーブルの様な物が並んでいるのが窺える。

カール・テオドア・ドライヤー監督と映画『裁かるゝジャンヌ』についての知識は殆ど無かった。無声映画に音楽を付ける試みは、別のアーティストがやるのを何度か観たし、2008年9月に横浜トリエンナーレでキャメロン・ジェイミー監督映画『JO』で灰野が伴奏するライヴも観たので、特別に興味を惹かれた訳ではなかった。

予定開演時間を30分余り過ぎてステージ上手に灰野が登場し、椅子に座ってギターを構える。ほどなくして下手に設置されたモニターにローレン・コナーズが現れる。スクリーンに映像が投影されると同時に、ギターの弦を擦る音が深いリバーヴの中に気配のように流れ出す。よく見ると、ステージ奥に並んでいるのはテーブルではなく、10台のツインリバーヴ(ギター・アンプ)だった。どんな爆音演奏を企んでいるのか、と思ったが、灰野は比較的起伏が少ない音響的な演奏に徹する。コナーズの演奏もフレーズを弾くのではなく、一音一音を引き延ばし、時間を弛緩させるような「気配」のプレイ。10台のアンプはヴォリュームを絞りリバーヴ効果を最大限に得るために使用された。

演奏以上に強烈なのは、ドライヤー監督の描く主人公ジャンヌをはじめとする登場人物の、必要以上にクローズアップされ過度に誇張された表情の生々しさだった。ストーリーの不条理さもさることながら、言葉以上に多くを語るジャンヌの見開かれた瞳に魅入られて、息をするのも苦しい程。そして灰野とコナーズのプレイが、見事に映画とシンクロして荒れ狂い且つ鎮静するのに合わせて脈拍が上下する気がする。最後のパートで灰野はギターを置いて天使のようなファルセットヴォイスを聴かせ、燃えて灰になったジャンヌの魂と共に天高く舞い上がった。視覚と聴覚が翻弄され、ジャンヌの感情の渦に巻き込まれる侭の90分だった。

あまりにキリスト教的な世界観を灰野がどのように捉えているのかと最初は気になったが、完全に映画の世界を消化し切った演奏を聴くうちに、ドライヤー監督の透徹した宗教観こそ、灰野が認める真のキリスト者の在り方に違いないと確信するに至った。実際にドライヤーは灰野が最も好きな映画監督であり、特に最後の作品『ゲアトルーズ(ガートルード)』は絶対に観るべきだと力説していた。

灰野が演奏を終えステージを去ってもモニターの中で暫く放心したように椅子に座ったままだったローレン・コナーズは、早朝5時半に誰もいないニューヨークのスタジオで、たった独りでギターを弾いていた、という事実を後になって知った。東京では灰野が満員のホールで演奏し、絶賛の拍手に見送られたと言うのに、ごく少数の映像スタッフの他に誰も立会人はなく、黙々と演奏し続けたコナーズの孤独な心に想いを馳せるにつけ、奇跡を起こすためには、時に残酷なほどの犠牲が伴うということを思い知らされた。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

今回レポートした3つのプログラム以降は、会場を六本木SuperDeluxeに移して、出演アーティストを公募した「東京都初耳区」などのプログラムが開催され、12月27・28日の「Antigone Dead People」で終了する。単なるシリーズ・イベントを超えた「音と音楽に関わる表現の可能性を探求するフェスティバル」が来年以降もユニークな企画を実現することに期待したい。(剛田武)

剛田 武 Takeshi Goda1962年千葉県船橋市生まれ。東京大学文学部卒。レコード会社勤務。 ブログ「A Challenge To Fate」 http://blog.goo.ne.jp/googoogoo2005_01

1.31 '16

1.31 '16

追悼特集

ポール・ブレイ Paul Bley

![]() :

:

#1277『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』(ピットインレーベル) 望月由美

#1278『David Gilmore / Energies Of Change』(Evolutionary Music) 常盤武

#1279『William Hooker / LIGHT. The Early Years 1975-1989』(NoBusiness Records) 斎藤聡

#1280『Chris Pitsiokos, Noah Punkt, Philipp Scholz / Protean Reality』(Clean Feed) 剛田 武

#1281『Gabriel Vicens / Days』(Inner Circle Music) マイケル・ホプキンス

#1282『Chris Pitsiokos,Noah Punkt,Philipp Scholtz / Protean Reality』 (Clean Feed) ブルース・リー・ギャランター

#1283『Nakama/Before the Storm』(Nakama Records) 細田政嗣

![]() :

:

JAZZ RIGHT NOW - Report from New York

今ここにあるリアル・ジャズ − ニューヨークからのレポート

by シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley,剛田武 Takeshi Goda, 齊藤聡 Akira Saito & 蓮見令麻 Rema Hasumi

#10 Contents

・トランスワールド・コネクション 剛田武

・連載第10回:ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報

シスコ・ブラッドリー

・ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま

第1回 伝統と前衛をつなぐ声 − アナイス・マヴィエル 蓮見令麻

音の見える風景

「Chapter 42 川嶋哲郎」望月由美

カンサス・シティの人と音楽

#47. チャック・へディックス氏との“オーニソロジー”:チャーリー・パーカー・ヒストリカル・ツアー 〈Part 2〉 竹村洋子

及川公生の聴きどころチェック

#263 『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』 (Pit Inn Music)

#264 『ジョルジュ・ケイジョ 千葉広樹 町田良夫/ルミナント』 (Amorfon)

#265 『中村照夫ライジング・サン・バンド/NY Groove』 (Ratspack)

#266 『ニコライ・ヘス・トリオfeat. マリリン・マズール/ラプソディ〜ハンマースホイの印象』 (Cloud)

#267 『ポール・ブレイ/オープン、トゥ・ラヴ』 (ECM/ユニバーサルミュージック)

オスロに学ぶ

Vol.27「Nakama Records」田中鮎美

ヒロ・ホンシュクの楽曲解説

#4『Paul Bley /Bebop BeBop BeBop BeBop』 (Steeple Chase)

![]() :

:

#70 (Archive) ポール・ブレイ (Part 1) 須藤伸義

#71 (Archive) ポール・ブレイ (Part 2) 須藤伸義

![]() :

:

#871「コジマサナエ=橋爪亮督=大野こうじ New Year Special Live!!!」平井康嗣

#872「そのようにきこえるなにものか Things to Hear - Just As」安藤誠

#873「デヴィッド・サンボーン」神野秀雄

#874「マーク・ジュリアナ・ジャズ・カルテット」神野秀雄

#875「ノーマ・ウィンストン・トリオ」神野秀雄

Copyright (C) 2004-2015 JAZZTOKYO.

ALL RIGHTS RESERVED.