Vol.14 コングスベルグ・ジャズ・フェスティバル

text & photos by Ayumi Tanaka

7月の初旬、コングスベルグという街でジャズ・フェスティバルが行われた。これは1964年に始まった国際的なジャズ・フェスティバルで、毎年ノルウェー国内外から多くのミュージシャンが集う。今年は7月3日から6日までの4日間にわたって行われた。私は友人のグループで参加するため、今回初めてこの街を訪れた。

コングスベルグはオスロから電車で1時間半ほどのところにある小さな街。オスロからコングスベルグに向かう電車の窓の外を眺めていると、あっという間に街の景色から豊かな自然の景色に変わって行く。

コングスベルグ駅を降りると、街はすっかりお祭りモード。晴れ渡った空の下、若い人からお年寄りまで多くの人々で賑わっていた。駅の近くはこじんまりした様子でカラフルな小さなかわいらしい建物が並ぶ。穏やかな空気が流れていて、田舎町出身の私には首都オスロとはまた違った空気に心がほっとする。いつもノルウェーの知らない街に行くと街それぞれが色々なカラーを持っていて、それがとても面白い。駅から少し歩くとフェスティバルのメイン会場に着く。辺りには、大きな河が流れていて見渡す限り緑の山々が広がっている。

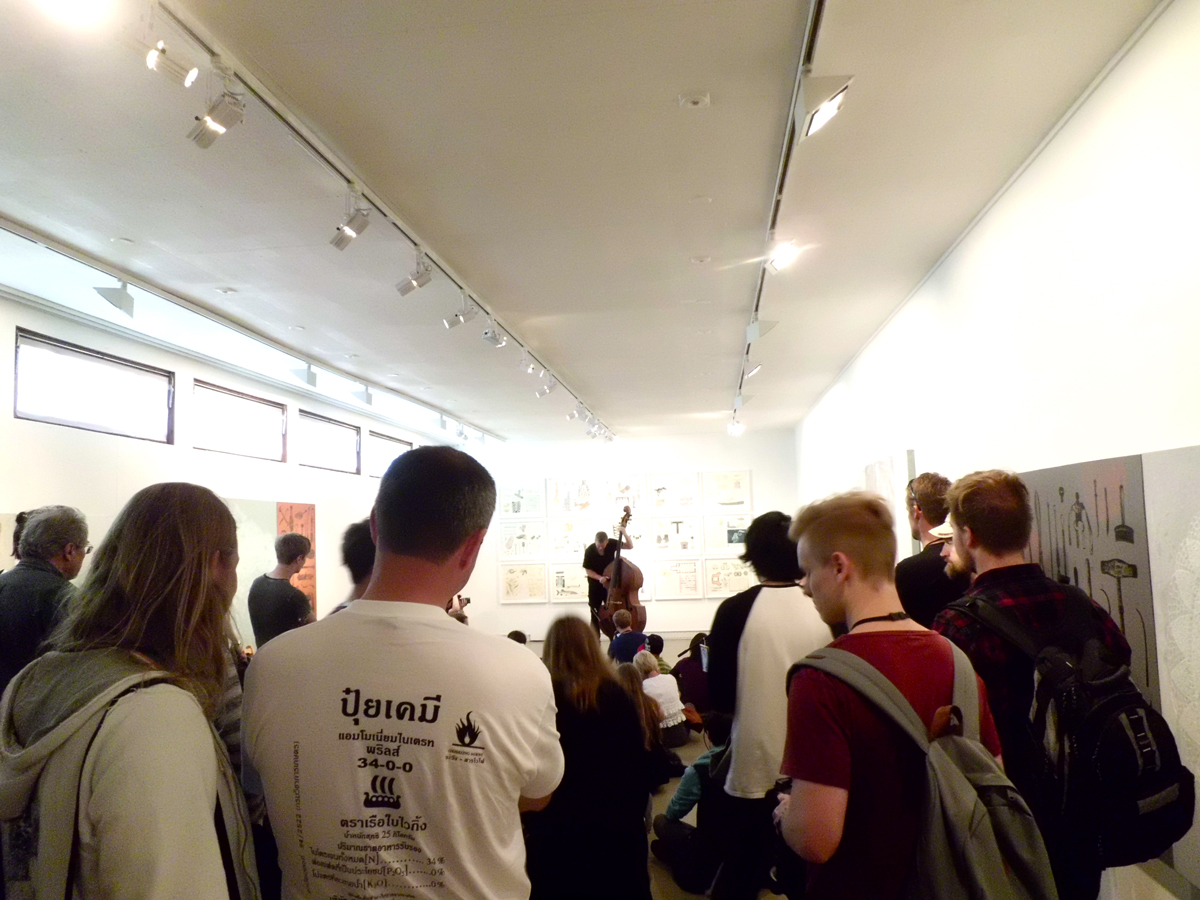

フェスティバルのコンサートはギャラリーや教会、映画館、ライブハウス、コンサートホール、野外ステージなどを会場としていてすべてが歩いて廻ることができる距離にある。ゆったり歩きながら街の様子を楽しむことができる。

ノルウェーからFarmers Market、Hanne Hukkelberg、Jaga Jazzist、Jon Christensen、Susanna Wallumrod等多数のミュージシャンが出演した他、海外からのミュージシャンも多数出演し、アメリカからBranford MarsalisやDiana Krall、Dianne Reeves、Tyshawn Sorey等、またヨーロッパ各地からも多数のミュージシャンが集った。また、同じ頃に行われたコペンハーゲン・ジャズ・フェスティバルとの共同企画で、デンマークからJakob BroのグループやLaura Toxvard、Jakob Anderskovらも出演した。日本からも巻上 公一さんがTorben Snekkestad、Soren Kjargaard、Thomas Stronenと共に出演した。

メインストリームなジャズから、トラディショナルジャズ、モダンジャズ、エレクトロニカ、フリー、コンテンポラリー、実験的な音楽など、色々なカラーのコンサートがあり、観に来た人は色々な音楽の体験をできるのが、とてもいい。また、"Vilt Fritt"という名前のついたミステリーツアーのような遊び心溢れるコンサート企画もあった。これはコンサートの場所や内容は事前に明かされず、集合場所に集まった参加者たちが案内人について列になって歩いてコンサートに行くといったもの。「これから何が起こるんだろう!!?」と何の予備知識なしでコンサートに行くのもとても楽しい。

私は行くことができなかったのだけれど、スウェーデンのピアニストSten SandellとノルウェーのドラマーPaal Nilssen-Loveのコンサートがすごく良かったと友人の間で話題になっていた。私はSten Sandellのことを今まで知らなかったのだけれど、絶対聴いたほうがいいよ、と友人が勧めてくれた。当日のコンサートは録音されていたらしいので、発表されたら聴いてみたい。

私が参加させてもらったのは、同じ学校でギターを学ぶAudunがこのフェスティバルのために企画したグループ。ボーカル、トランペット、サックス、トロンボーン、バイオリン、チェロ、ギター、ピアノ、ベース、ドラム、パーカッションという編成で、Audunがこの日のために準備した音楽を演奏した。ジャズ・フェスティバルはミュージシャンとお客さんとの間はもちろん、ミュージシャン同士のいい出会いの場だ。参加ミュージシャンはフェスティバル・パスをもらうことができ、どのコンサートにも入場することができる。ミュージシャン同士でお互いのコンサートを聴き合い、交流できるのがとてもいい。

フェスティバル中の2日間、コングスベルグ出身の友人の両親の家に滞在させてもらった。山の中にあって、子供が走り回れるような大きな庭のあるお家。友人の甥や友人の友人のイタリア人も来ていて、夕食にみんなでバーベキューをしたり、とてもいい時間を過ごさせてもらった。そういえば、友人のお母さんは朝から水着姿で庭で日光浴していた。

ノルウェーでは夏の間、ジャズ以外にもクラシックやロックやポップなど様々な音楽フェスティバルが開かれる。私が今日この文章を書いている8月半ばの今、ちょうどオスロでもジャズ・フェスティバルが行われている。少しずつ肌寒くなってきたこの頃、残りの夏を楽しみたい。

コングスベルグ・ジャズ・フェスティバル

http://kongsberg-jazzfestival.no/english-information/

田中鮎美:

3歳から高校卒業までエレクトーンを学ぶ。エレクトーンコンクール優勝、海外でのコンサートなどに出演し世界各国の人々と音楽を通じて交流できる喜びを体感する。

その後、ピアノに転向。ジャズや即興音楽を学ぶうちに北欧の音楽に強く興味を持つようになり、2011年8月よりノルウェーのオスロにあるノルウェー国立音楽大学(Norwegian Academy of Music)のjazz improvisation科にて学ぶ。Misha Alperinに師事し、彼の深い音楽性に大きな影響を受ける。

1.31 '16

1.31 '16

追悼特集

ポール・ブレイ Paul Bley

![]() :

:

#1277『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』(ピットインレーベル) 望月由美

#1278『David Gilmore / Energies Of Change』(Evolutionary Music) 常盤武

#1279『William Hooker / LIGHT. The Early Years 1975-1989』(NoBusiness Records) 斎藤聡

#1280『Chris Pitsiokos, Noah Punkt, Philipp Scholz / Protean Reality』(Clean Feed) 剛田 武

#1281『Gabriel Vicens / Days』(Inner Circle Music) マイケル・ホプキンス

#1282『Chris Pitsiokos,Noah Punkt,Philipp Scholtz / Protean Reality』 (Clean Feed) ブルース・リー・ギャランター

#1283『Nakama/Before the Storm』(Nakama Records) 細田政嗣

![]() :

:

JAZZ RIGHT NOW - Report from New York

今ここにあるリアル・ジャズ − ニューヨークからのレポート

by シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley,剛田武 Takeshi Goda, 齊藤聡 Akira Saito & 蓮見令麻 Rema Hasumi

#10 Contents

・トランスワールド・コネクション 剛田武

・連載第10回:ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報

シスコ・ブラッドリー

・ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま

第1回 伝統と前衛をつなぐ声 − アナイス・マヴィエル 蓮見令麻

音の見える風景

「Chapter 42 川嶋哲郎」望月由美

カンサス・シティの人と音楽

#47. チャック・へディックス氏との“オーニソロジー”:チャーリー・パーカー・ヒストリカル・ツアー 〈Part 2〉 竹村洋子

及川公生の聴きどころチェック

#263 『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』 (Pit Inn Music)

#264 『ジョルジュ・ケイジョ 千葉広樹 町田良夫/ルミナント』 (Amorfon)

#265 『中村照夫ライジング・サン・バンド/NY Groove』 (Ratspack)

#266 『ニコライ・ヘス・トリオfeat. マリリン・マズール/ラプソディ〜ハンマースホイの印象』 (Cloud)

#267 『ポール・ブレイ/オープン、トゥ・ラヴ』 (ECM/ユニバーサルミュージック)

オスロに学ぶ

Vol.27「Nakama Records」田中鮎美

ヒロ・ホンシュクの楽曲解説

#4『Paul Bley /Bebop BeBop BeBop BeBop』 (Steeple Chase)

![]() :

:

#70 (Archive) ポール・ブレイ (Part 1) 須藤伸義

#71 (Archive) ポール・ブレイ (Part 2) 須藤伸義

![]() :

:

#871「コジマサナエ=橋爪亮督=大野こうじ New Year Special Live!!!」平井康嗣

#872「そのようにきこえるなにものか Things to Hear - Just As」安藤誠

#873「デヴィッド・サンボーン」神野秀雄

#874「マーク・ジュリアナ・ジャズ・カルテット」神野秀雄

#875「ノーマ・ウィンストン・トリオ」神野秀雄

Copyright (C) 2004-2015 JAZZTOKYO.

ALL RIGHTS RESERVED.