| Vol.46 | 食べある記 VI | |

text by Masahiko YUH |

数日を経ても脳裏から舞台の残像が消えない。よくよく考えてみたら、一昔前にはこんな経験がざらにあったような気がするのだが、悩ましいのは後日、別の舞台を見ている最中に突然、あのとき舞台に繰り広げられた光景が重なることがあることだ。するとわけもなくジーンとくる。どうかすると熱いものがこぼれそうになる。年を重ねるに従って涙腺がゆるむと誰だったけかがどこかに書いていたのを思い出した。あれは嘘じゃない。

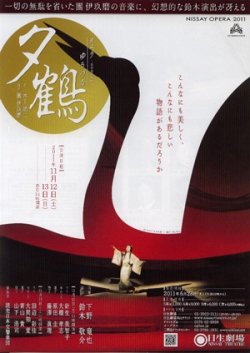

♪ 鈴木敬介追悼公演 日生オペラ2011『夕鶴』

〜初めてその真価に触れた團伊玖磨の音楽

その舞台とは、鈴木敬介追悼公演と銘打った日生オペラ2011『夕鶴』。恐らくは『沈黙』(松村禎三作曲)と双璧といっていい日本製オペラのこの傑作を今回、飯塚励生が再演演出した(11月12日、日生劇場)。

過去に何度か見たオペラだが、今回とりわけ印象深かったのは4人の歌い手(針生美智子、大槻孝志、原田圭、藤澤真理)が予想外?の健闘ぶりを発揮したことと、簡素な舞台背景を通して児童コーラスを含めた登場人物たちの饒舌を排した動きがストーリーの展開を暗示的に象徴するとともに、一幅の絵画のような舞台に昇華させていたことだった。手負いの鶴を助けたことが縁で、その鶴の化身、つうと幸せな暮らしをしていた農夫の与ひょうが、あくどい金儲け商人に騙され、つうとの約束を破って彼女が機を織るところを盗み見る。自らの羽で機を織っていたつうは与ひょうとの幸せを諦め、やがて痩せ衰えた鶴にかえって大空を飛んでいく。舞台の上では簡潔なセットと登場人物の動きで深い感銘に導いた演出の最良の体現者が、つうを演じたソプラノの針生美智子。ピアニッシモの声を巧みにコントロールし、抑えた表現が胸を揺さぶる。とりわけ鶴にかえって与ひょうのもとから空へ飛んでいく最後の場面で、客席に背を向けたまま与ひょうのもとから羽ばたく場面は影絵のようでもあり、あたかも画僧・雪舟の水墨画のようでもあった。團伊玖磨の音楽にも初めてその真価に触れたような気がする。日本的な古風さと近代西洋の響きが折衷し合った美しさといえばよいか。下野竜也指揮の読売日本交響楽団の好演の賜でもあったろう。

♪ 後藤ミホコ with モーダス・クヮルテット

〜自らの演奏にすべてをかけた燃えさかる火のような闘魂ぶり

もっとくだけた音楽の楽しさもまた格別。アコーディオン奏者・後藤ミホコがヨーロッパからモーダス・クヮルテット(Modus Quartet)を招いて実現したコンサート(10月7日、森下文化センター・ホール)がそれ。モスクワに留学してアコーディオンの技法を修得した彼女の最新作は本誌のCD評でもとりあげたが、この夜は15人のアコーディオン奏者による東京フォータの出演もあり、あたかもアコづくしの一夜。スイスに拠点をおくモーダスにもむろんアントネッロ・メッシーナというイタリアのアコーディオニストがいる。ヴルトリッヒ(cla,ss)、バイエラ(b)、ヘイソン(perc)の4者はヘイソンの名人芸ともいうべき優れた打楽器技法もさることながら、一糸乱れぬ浮きうきしたアンサンブルが秀逸で、中東からヨーロッパにいたるフォーク的な旋律とリズムの饗宴で楽しませた。特に後藤を混じえての「セレナード・フォー・ユー」でのメッシーナとのアコーディオン・チェイスは聴きもの。阿波踊りをミックスした「アコーディオン・ブギ」をはじめ、後半は後藤の独壇場。重い楽器を肩に下げたまま彼女は立ったままで演奏し続けた。この情熱、自らの演奏にすべてをかけた燃えさかる火のような闘魂ぶり。それこそ彼女の音楽に烈々と流れ輝くスピリットであり、その真骨頂の一端に触れた思いだった。

♪ 富士通コンコード・ジャズ・フェスティバル 2011

〜ビッグバンド演奏の醍醐味を堪能した一夜

ジャズでも最上の快感を体験するコンサートがあった。2年ぶりの富士通コンコード・ジャズ・フェスティバル 2011の東京公演(11月13日、ゆうぽうとホール)での日米オールスター・ビッグバンド。リーダーは日本側が日野皓正、米側がドラマーのルイス・ナッシュで、往年の歴史的名バンド、サド・ジョーンズ=メル・ルイス・オーケストラを彷彿させる、トランペット奏者とドラマーがリーダーの双頭バンドだ。メンバーは日本側のエリック宮城、岡崎好朗、奥村晶、片岡雄三、池田雅明、多田誠司、中牟礼貞則、および米国側のT・スタッフォード(tp)、M.ディーズ(tb)、P.ハララン(tb)、S.ウィルソン(as)、J.グリーン(ts)、S.キャシテ(ts)、G.スムリャン(bs)、R.ロスネス(p)、P.ワシントン(b)の総勢18人。

オーストラリア出身の歌う女性ベーシスト、ニッキ・パロットがリーダーで、J.マルティーノ(p)、T.ホーナー(ds)、J.フィッシャー(g)からなるクヮルテットにスコット・ハミルトン(ts)がゲストで加わった第1部がかすんでしまったくらい、日野皓正=ルイス・ナッシュの双頭ビッグバンドの演奏は強烈だった。米側メンバーも我が日本の面々も第1級の腕前を誇る猛者たちで、トゥッティなどのアンサンブルの迫力ではドライヴがかかったような凄みさえ感じるほど。直射日光の強烈さといったらいいかな。バンドは「ディア・オールド・ストックホルム」を皮切りにアンコールの「バグス・グルーヴ」まで、今年没後20年を迎えた巨人マイルス・デイヴィスのオリジナル曲やゆかりの作品を演奏した。日野とナッシュが交互にマイクを握ったが、「このバンドでもっともっとやりたい」と漏らした日野の一言はまさに本音だったろう。それかあらぬか日野の張り切りようは、「枯葉」での宙を切るといった趣のビッグ・トーンのソロなどの演奏のみならず、ステージでの指揮ぶりにもありありとうかがえた。装いを新たにした楽曲のアレンジャーが誰かは不明だが、恐らく全9曲のスコアを日野は事前にじっくりと読み、リハでの演奏を通してスコアの音の流れや形がすべて脳裏に刻み込まれていたのだろう。譜面通りに身体でアンサンブルをリードする日野のアクションが、見ている我々ファンのスウィング感と見事に重なリ、その心地よさが聴衆の気持に火を点ける。こんな炎のように燃えさかる生気を発散できるプレイやアクションを目の当たりにすると、その彼が来年は70歳を迎える男とは嘘みたい。

もっと音響のいいホールで聴いたら、さらにバンドの本領が発揮されたに違いない。ソロも多くが多田誠司のフルート・ソロをはじめ申し分なし。ともあれビッグバンド演奏の醍醐味を堪能した一夜であった。

♪ ケニー・ギャレット・カルテット

〜健在だったジャズ界を背負って立つアルト奏者としての気概

ジャズではもうひとつ。丸の内の“コットン・クラブ”に初登場したケニー・ギャレットの演奏。久方ぶりに聴いた印象からいえば、ジャズ界を背負って立つアルト奏者としての気概は健在で、ますます意気軒昂たるプレイぶりを目の当たりにすることが出来た。驚いたのは、ミュージック・レストランとでもいうべきこのステージで、オープニングの演奏から誰憚ることなくアドリブ表現の限界に挑むかのような気性の激しいプレイを延々と展開したことだ。そのアグレッシヴな演奏には、聴いている人々や客への気遣いはほとんど見えない。

一方、熱心にプレイを凝視する人々にも彼の演奏姿勢に反発する素振りを見せる人々は皆無だ。これはこれでとてもいい感じで、強く印象に残った。道を突き進んでいるアーティストは信条をまっしぐらに貫いていけばいい。モンクやコルトレーンといった例を引くまでもないだろう。私もこの夜、エッジのきいたギャレットらしい攻撃的なプレイを思いきり堪能して胸のつかえがとれた思いだった。特筆しておきたいのは、彼が引き連れてきた若い共演者たちの活きのいいプレイ。ベニート・ゴンザレス(p)、ホルト・コーコラン(b)、マーク・ホイットフィールドJr(ds)という面々。前途が楽しみな連中だ。

画像提供:Cotton Club

♪ 中彩香能『第1回・箏・三絃リサイタル』

〜目をみはった技法の限りに挑んだ中彩香能の意欲と高い能力

確か昨年の<食べある記>で、芸大の専攻科と洗足学園音楽大の大学院を出てまもない邦楽演奏家、中彩香能が神奈川フィルと共演した三枝成彰の「三味線コンチェルト」を取りあげて賞賛したことがある。あれからほぼ半年を経て初披露した自身の演奏会、題して『第1回・箏・三絃リサイタル』で、彼女は目に見えるほどのみずみずしい成長を印象づける達者な演奏で聴衆を魅了した。(10月3日、銀座・王子ホール)。

演し物は、「四季によせて」(中能島慶子)、「新ざらし」(深草検校)、「明鏡」(杵屋正邦)、「奔手」(三木稔)、最後にヴァイオリンの水野佐知香との現代タンゴ曲「TANGO-AKIKO」を置くという、実に意欲的なもの。就中、真中の3曲は得手とする三絃演奏だけに、卒論で「三味線におけるサワリの音色とその表現効果」を書いた彼女にふさわしい三絃への情熱と技術的成果を遺憾なく発揮した演奏となった。「新ざらし」での母・亀山香能の筝との息詰まるような丁々発止、ことに後半の交互にやりとりするカデンツァは邦楽には珍しいほどの白熱ぶりで聴く者を圧倒した。娘にはまだ負けぬとばかりの、亀山の闘志に火がついた鬼気迫るがごとき熱演に、演奏家魂を垣間見た。尺八の藤原道山と組んだ「明鏡」、山水画の奔流描写に音と技で肉迫した「奔手」と、技法の限りに挑んだ中彩香能の意欲と高い能力には目をみはらされた。

♪ 「藤井昭子演奏会」「地歌Live」

〜底流を縫う一点一画も疎かにせぬ実直さ

邦楽では演奏家が感情を表に出して演奏することはない。少なくとも私は見たことがない。だが、前出の亀山香能のように見ているものにそれと分かる迫真ぶりが演奏に反映されると、ジャズの手に汗握る演奏と相通じるスリルを感じてエキサイトする。「藤井昭子演奏会」(10月17日,紀尾井小ホール)での藤井の舞台でもよく似た面白さを味わった。テンションが張りつめた前半とそこから解放された喜びが横溢する後半との大きな落差……これが同じ演奏家かと一瞬頭が混乱するほどの、肉体や表情から迸り出るものの違いといえばよいか。近松門左衛門時代の「出口の柳」(三絃替手は安藤啓子)、国山勾当の手事物「玉川」(胡弓は高橋翠秋)の前半、世に知られた能の題材を端歌(はうた)に転用した後半の「松風」がそれ。演奏される機会の少ない曲だったせいか緊張で顔がこわばって見えたほどの前半に対して、地歌の会でしばしば共演している渡辺明子(筝)との共演だったこともあってか、「松風」では藤井昭子にいつもの屈託のない笑顔が戻った。どの演奏にも祖母・阿部桂子、母・藤井久仁江の教えを一点一画も疎かにせぬ彼女の実直さが底流を縫う。八橋検校(バッハと同時代に活躍した近世箏曲の始祖)の作品を取りあげた「地歌Live」(11月11日、求道会館)にも、いつもと変わらぬ藤井昭子のにこやかな笑顔があった。

♪ 竹田恵子「オペラひとりっ切り」〜『パダン・パダン』

〜聴く者を惹きつけてやまない独特のウタブタイ

クルト・ワイルの「ユーカリ」で蓋を開けた竹田恵子の「オペラひとりっ切り」。「ユーカリ」の淡い旋律が山田武彦のピアノに乗って流れてきたとき思わず感激した。ワイルの曲では滅多に聴かれないが、私にとっては「セプテンバー・ソング」と並ぶワイルの愛好曲。『パダン・パダン』と銘打った今年の舞台、は「パダン・パダン」、「ミロール」、「バラ色の人生」、「水に流して」などのエディット・ピアフの愛唱曲、ロッテ・レーニャが歌ったワイルのブレヒト・ソングなどで構成した<番外編>(7月4日、四谷区民ホール)。オペラを取り巻く外の世界へ出て民衆の音楽に活路を見出し、この活力を「ひとりっ切り」の舞台に結集させる、とでも読める竹田の試みは彼女の広いバックグラウンドを生かした歌唱力、いかにもこんにゃく座出身らしい個性的なアプローチによって、聴く者を惹きつけてやまない独特のウタブタイを生んだ。パンチの効いた山田武彦のピアノがウタに縦横に対処してお見事。

♪ 芸術祭公演バレェ「パゴダの王子」

〜新たな生命を吹き込まれ甦ったブリテンの隠れ名曲

芸術祭公演のバレェ「パゴダの王子」(11月1日、新国立劇場)が、意匠を凝らした芸術監督デヴィッド・ピントレーの演出と振付けによって新たな生命を吹き込まれ、そう、まさに新しく甦った。先ず、舞台を古代日本に置き換え、十二単衣などの和服をアレンジした和風の衣装によるバレェを案出。出演者たちの好演で、目も頭をも楽しませる英国産和風バレェに仕立て上げた。それ以上に注目したのがブリテンの音楽。ブリテンの原曲がこれほど魅力的な作品であったとは知らなかった。前回、特記した彼のヴァイオリン協奏曲同様、もっと演奏の機会に恵まれていれば、かくも人知れず眠ったままの作品となっているわけがない。音楽全編が充実した出来映えだが、いっそう注目したのは全3幕のバレェの第2幕でサラマンダー(トカゲ。実は王子)が登場する場面にガムラン音楽が使われていること。それも現地の楽器に頼らず西洋のオーケストラでこの音楽を響かせた点だ。ガムランにはジャワとバリの2つがあり、ドビュッシーの「パゴダ」は宮廷音楽のジャワ・ガムランを参照している。戦後インドネシアから日本へやってきたブリテンが、能と歌舞伎に魅了された逸話は有名だが、あの「カーリュー・リヴァー」が能の「隅田川」をもとにしていることを考えたとき、彼にもう少し時間があったらバレェ「カーリュー・リヴァー」へと展開するチャンスがめぐっていたかもしれないのだ。

♪ ガムラン音楽をめぐるふたつのコンサート

〜三輪真弘「作曲家の個展」と大橋力「大橋道場」例会

実は、今年の「作曲家の個展」(10月2日、サントリーホール)で三輪真弘がガムラン・アンサンブルのための「愛の讃歌」を取りあげている(野平一郎指揮の東京都交響楽団)こと、および芸能山城組の大橋力(現国際科学振興財団主席研究員)氏が主宰する催し「大橋道場」の例会(10月30日、石橋メモリアル)で、人間の耳には聴こえない非可聴音(ハイパーソニック)が能の活性化を促す最良の例の1つとしてガムラン音楽と楽器を紹介し、最新の研究成果として発表したこともあり、いずれ機会を改めて論じたいと考えている。

♪ 三ツ橋敬子指揮東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

〜知的感性を迸らせる、はち切れんばかりの情熱的指揮

余白はとうに尽きた。最後に、感銘深いタクトで東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団を統率した三ツ橋敬子に注目。3年前にアントニオ・ペドロッティ国際指揮者コンクールで初の女性で最年少ウィナーに輝いた彼女は、ブラームスの交響曲第1番ハ短調(op.68)で、解釈や運びはオーソドックスだがフレーズの隅々にまで知的感性を迸らせる、はち切れんばかりの情熱的指揮ぶりを発揮。オケも彼女の真剣な献身に全力で応えた。

栗友会合唱団と共演した日本音楽集団の10周年記念公演が素晴らしかったが、次回で必ず取りあげることにする。(2011年11月20日)

悠 雅彦:1937年、神奈川県生まれ。早大文学部卒。ジャズ・シンガーを経てジャズ評論家に。現在、洗足学園音大講師。朝日新聞などに寄稿する他、「トーキン・ナップ・ジャズ」(ミュージックバード)のDJを務める。共著「ジャズCDの名鑑」(文春新書)、「モダン・ジャズの群像」「ぼくのジャズ・アメリカ」(共に音楽の友社)他。

1.31 '16

1.31 '16

追悼特集

ポール・ブレイ Paul Bley

![]() :

:

#1277『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』(ピットインレーベル) 望月由美

#1278『David Gilmore / Energies Of Change』(Evolutionary Music) 常盤武

#1279『William Hooker / LIGHT. The Early Years 1975-1989』(NoBusiness Records) 斎藤聡

#1280『Chris Pitsiokos, Noah Punkt, Philipp Scholz / Protean Reality』(Clean Feed) 剛田 武

#1281『Gabriel Vicens / Days』(Inner Circle Music) マイケル・ホプキンス

#1282『Chris Pitsiokos,Noah Punkt,Philipp Scholtz / Protean Reality』 (Clean Feed) ブルース・リー・ギャランター

#1283『Nakama/Before the Storm』(Nakama Records) 細田政嗣

![]() :

:

JAZZ RIGHT NOW - Report from New York

今ここにあるリアル・ジャズ − ニューヨークからのレポート

by シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley,剛田武 Takeshi Goda, 齊藤聡 Akira Saito & 蓮見令麻 Rema Hasumi

#10 Contents

・トランスワールド・コネクション 剛田武

・連載第10回:ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報

シスコ・ブラッドリー

・ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま

第1回 伝統と前衛をつなぐ声 − アナイス・マヴィエル 蓮見令麻

音の見える風景

「Chapter 42 川嶋哲郎」望月由美

カンサス・シティの人と音楽

#47. チャック・へディックス氏との“オーニソロジー”:チャーリー・パーカー・ヒストリカル・ツアー 〈Part 2〉 竹村洋子

及川公生の聴きどころチェック

#263 『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』 (Pit Inn Music)

#264 『ジョルジュ・ケイジョ 千葉広樹 町田良夫/ルミナント』 (Amorfon)

#265 『中村照夫ライジング・サン・バンド/NY Groove』 (Ratspack)

#266 『ニコライ・ヘス・トリオfeat. マリリン・マズール/ラプソディ〜ハンマースホイの印象』 (Cloud)

#267 『ポール・ブレイ/オープン、トゥ・ラヴ』 (ECM/ユニバーサルミュージック)

オスロに学ぶ

Vol.27「Nakama Records」田中鮎美

ヒロ・ホンシュクの楽曲解説

#4『Paul Bley /Bebop BeBop BeBop BeBop』 (Steeple Chase)

![]() :

:

#70 (Archive) ポール・ブレイ (Part 1) 須藤伸義

#71 (Archive) ポール・ブレイ (Part 2) 須藤伸義

![]() :

:

#871「コジマサナエ=橋爪亮督=大野こうじ New Year Special Live!!!」平井康嗣

#872「そのようにきこえるなにものか Things to Hear - Just As」安藤誠

#873「デヴィッド・サンボーン」神野秀雄

#874「マーク・ジュリアナ・ジャズ・カルテット」神野秀雄

#875「ノーマ・ウィンストン・トリオ」神野秀雄

Copyright (C) 2004-2015 JAZZTOKYO.

ALL RIGHTS RESERVED.