“SABU”豊住芳三郎、通称“SABU”、海外では“SABU”TOYOZUMIで通っている。

“SABU”は音の出るものはなんでも叩き、楽器にしてしまう。楽器にはこだわらない。現場においてある他人のドラム・セットをチューニングし、綺麗な“SABU”サウンドをたたき出してしまう。時には床をたたき、時には紙のシワからリズムをつくりだし、また時には手が空を切り、無音という音をみせてくれることもある。そして“SABU”が叩きだす音は反応がすばやく一音一音が透きとおっている。しかもフリーという言葉から受ける難解さなどはかけらもなく底抜けに明るく外に向かって開かれている。とりわけデュオのときに“SABU”らしさが発揮される。“SABU”の屈託のないパルスが相手の心を解きほぐし本音の会話をひきだす。しかも“SABU”のフリーにはジャズのスピリットがびっしりと詰まっている。だから“SABU”のフリーは楽しいし、SABU”の音楽を聴くとハピーになる。

1981年のこと、「新宿ピットイン」夜の部で月例のプログラムを任せて頂いたことがある。タイトル、内容は自由にということだったので、思いついたタイトルが「マグニチュード・セッション」。いま思い返すと空恐ろしいタイトルだが、当時は「新宿ピットイン」を地底から揺るがすような驚愕音を響かせたいとの思いで名づけた。そして、そこから生まれたのが「梅津和時の春一番」や松風鉱一の「ゼカツマ・セッション」そして原田依幸の「新鮮組」などをセットした。「新鮮組」の鮮は撰ではなく鮮、フレッシュな活きのよさをアピールしたつもりである。メンバーに原田依幸(p,cl)、初山博(vib)、望月英明(b)そして“SABU” (ds,per)の4人。MJQとは同じ楽器編成だが創られたサウンドは全く次元の異なったハードな正に新鮮なサウンドであった。この「新鮮組」は「マグニチュード・セッション」を皮切りに全国10数箇所のライヴ・ツアーに旅立った。バンドのグルーヴがいよいよ増し、さあいよいよ新たな軌道に乗ろうとしたときに、“SABU”が“おれ、やめるよ”。このひと言で「新鮮組」はアルバム『MIU』(1981、Better Days)を録音して解散した。一箇所にとどまることをよしとしない自由人“SABU” の本領発揮である。以来、“SABU”との不思議な交流が始まった。

“SABU”豊住芳三郎は1943年7月11日、横浜生まれの世田谷育ち。世間ではフリー一辺倒と思われているがデビューは銀座の「ジャズギャラリー8」。八木正夫(p)や高柳昌行(g)、稲葉国光(b)、武田和命(ts)等とジャムっていたと云う話はあまり伝えられていない。1964年から66年まで続いた銀座「ジャズギャラリー8」に毎日のように入り浸っていたので渡辺文雄(ds)からは「おまえはエイトマンだよ」と言われていたと云う。はじめてレギュラー・バンドに入ったのはなんと渋谷毅トリオ、渋谷さんから、ねえ一緒にやろうよ、と誘われた。渋谷毅(p)、寺川正興(b)そして豊住芳三郎(ds)だったという。

小学校の6年生の時、母親にトランペットを買ってもらって楽器に親しむようになる。中学時代には鼓笛隊に入りジーン・クルーパ(ds)の<シング・シング・シング>をなぞったり、バンドもどきのことをしていたという。高校の時に映画「真夏の夜のジャズ」が公開されドルフィーやチコ・ハミルトン(ds)って格好いいなと魅せられたというから決してフリー一辺倒ではなくごく真っ当なジャズ少年だったことが窺い知れる。また、有楽町の「ビデオホール」で富樫雅彦(ds)を初めて聴き、こんなドラムの叩き方ってあるんだ、と思い、ディキシーやスイングからモダン・ジャズの方へと傾いていったのだそうである。この頃から銀巴里の「フライデー・ジャズ・コーナー」にも顔を出し始め、富樫雅彦に弟子入りを志願する。しかしその直後に富樫が療養生活に入ってしまったため1年半後、富樫雅彦の復帰を待って念願の弟子入りを果たす、俗に云うボーヤである。富樫さんは、直接ドラムの手ほどきすることはほとんどなかったというが、身近に接することによって富樫のスピードとテンションの高さ、そしてなによりもジャズのスピリットを体得したのではないかと思う。

“SABU”がフリー・インプロヴィゼーションのはざまに一瞬かいま見せるフォー・ビートは息をのむほどにクールで美しい。富樫ゆずりなのか天性備わったものなのか、背筋がぞくぞくするほどスリリングで正に富樫雅彦の直系であることを実証している。

“SABU”は高校卒業後、東京藝術大学の別科で打楽器を習得、芸大を卒業してから青山学院大学の経済学部に通う。父親からプロのドラマーになることに反対されていたため、一時期ドラムは趣味の領域にとどめて違う道を探そうと思って青学に入ったのだそうだが、富樫と行を共にするうちに、やはりプロになろうと心に決め青学を中退、本格的に始動することになる。

銀巴里「フライデー・ジャズ・コーナー」〜「ジャズギャラリー8」時代を経て1967年7月、山下洋輔のグループに参加する。はじめは山下洋輔(p)、吉沢元治(b)そして“SABU” (ds)のトリオ、そして9月には中村誠一(sax)が加わり「新宿ピットイン」に登場し脚光を浴びるが“SABU”は後任を森山威男にゆずり退団、ミッキー・カーチスの「ミッキー・カーチスとザ・サムライズ」に加入してヨーロッパにわたり1年半もの間巡業、ヨーロッパで音楽修行を積む。そして1968年12月31日にミッキー・カーチスのグループを退団し、アフリカやパリ、東ヨーロッパ、ロシア等を3ヶ月かけて一人で旅をして帰国するがこの間に多くの友人たちとの出会いと経験を重ね、放浪の味を覚えてしまったようだ。パリではサニー・マレイ(ds)に会い刺激を受けたという。帰国した“SABU”は吉沢元治(b)と共に高柳昌行(g)の「ニュー・デイレクション」に加わるが、並行して高木元輝(sax)とのデュオなどで活動する。新生山下トリオ、富樫雅彦(ds,per)の「ESSG」なども始動し、また69年の11月には「新宿ピットイン」の2階にフリー専門の「ニュー・ジャズ・ホール」が出来、日本のフリー・ジャズが一気に花開いた時期であった。“SABU”は当時を振り返って、日本のフリー・ジャズの元年だね、と語ってくれた。

日本にフリー・ジャズの機運が一層高まる中1971年の4月、“SABU”は高木元輝とのコンビを解消し単身シカゴへ渡る。シカゴではロスコー・ミッチェル、レオ・スミス、マラカイ・フェイヴァース、ダグラス・ユワート、ジョセフ・ジャーマン等々A.A.C.M.の輪の中で半年間過ごし、その後パリへ移り住む。パリでは当時パリ国立音楽院に留学中の加古隆(p)と出会い「加古=“SABU”」デュオを組んでいる。二人の活動は『パッセージ』(1976、TRIO)として残されている。

ヨーロッパでの活動の後、ブラジルやインドネシアをさすらい、バリ島を経由して74年の秋に帰国する。翌75年4月、“SABU”は新宿厚生年金ホール、富樫雅彦の歴史的なコンサート「スピリチュアル・ネイチャー」(1975、East Wind)で富樫と再び共演することになる。そして、梅津和時(sax)、片山広明(sax)、佐藤春樹(tb)を配した自己のユニット「豊住ユニット」を結成する。「豊住ユニット」の作品は「The Masterpiece」(1979、コジマ録音)が当時のユニットの激しい昂揚ぶりを伝えてくれる。又、並行して高木元輝とのデュオや富樫雅彦の「ギルド・フォー・ヒューマン・ミュージック」等々で目覚しい活躍をした。“SABU” と高木のデュオでは『藻』(1975、TRIO)が記録されている。また “SABU”と藤川義明(sax)、翠川敬基(b)との「FMT」では1979年のメールス・ジャズ祭に出演するなど帰国後の“SABU”の活躍は凄かった。

しかし70年代で“SABU”の記憶に、最も鮮烈に残っているのが阿部薫(sax)とのデュオだという。

<阿部薫は僕にとってベスト・パートナーだね。音の美しさとかスピードとか、全てだよ。いい意味の狂い方から技術なんかも凄いんだけど、ハートは爆発する位だからさ。岡本太郎じゃないけど、芸術は爆発だよ。とにかく怖いくらいだよ。ステージが始まる前なんて阿部の集中力は凄いもの、ステージで一緒に死のうな、なんて雰囲気になっているんだよ。純粋だけどゴッホみたいで狂気も秘めている天才肌だよ>と語ってくれた。

“SABU”は1970年に「ニュー・ジャズ・ホール」で阿部薫(sax、hca)と出会っている。高柳昌行の「ニュー・デイレクション」で演奏中に阿部薫が飛び入りで吹いたのだという。阿部が川崎から東京に出て吹き始めたころである。“SABU”高木のデュオにもしばしば阿部が闖入し、二人に挑んだと云う。高木元輝がパリに旅たった後あたりからか“SABU”と阿部のデュオが頻繁に行われるようになりインプロヴィゼーションの極に迫りつつあったが、二人の関係は1978年9月9日、阿部薫の突然の死で理なく終わる。阿部の死の一ヶ月前に行ったデュオ・ライヴの記録『オーバーハング・パーティ』(1978、コジマ録音)が二人のベスト・パフォーマンスである。

“SABU”は行く先々でどんなジャンルの人とでもいともたやすく友達となり即興の対話を始めることのできる真にインターナショナルなインプロヴァイザーであり、その友達の輪はワールド・ワイドに広がっている。

“SABU”は1980年代の半ば頃から、その友達たちをひとりずつ日本に呼んではデュオで日本中を巡った。大きなホールのコンサートではなくて小さなライヴハウスや市民会館のようなところで、ごく普段の生活のなかにフリー・ジャズを持ち込んだのである。いま想い起こせば日本のジャズを語る上で欠かすことのできない大きな足跡となっている。

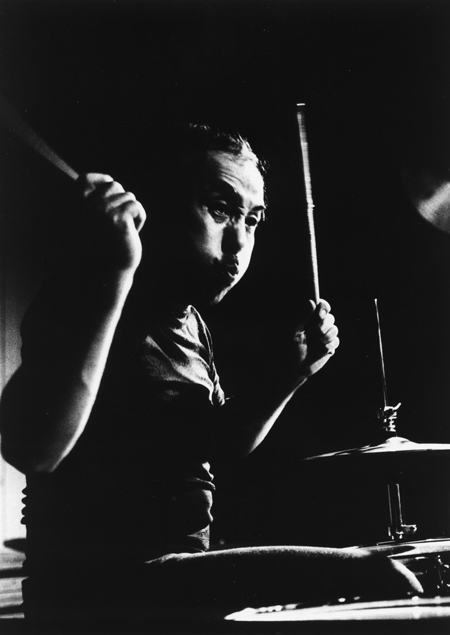

筆者が聴かせていただいたデュオだけでもジョン・ゾーン(sax)、ミシャ・メンゲルベルク(p)、ハンス・ライヒェル(g)、ポール・ラザフォード(tb)、ハン・ベニンク(ds)、ペーター・ブロッツマン(sax)、ダグラス・ユワート(sax)、サニー・マレイ(ds)、レオ・スミス(tp)、フレッド・ヴァン・ホーフ(p)、フィル・ミントン(vo)、ジョン・ラッセル(g)等々ニューヨークのダウンタウン派からヨーロッパ・フリー、シカゴのA.A.C.M.に至るまで多種多様で枚挙にいとまがないほどである。“SABU”とのデュオを契機に日本に足繁く通ってくるミュージシャンや日本に長期滞在したアーティストもいるので、実は日本のフリー・シーンの根っこのところで“SABU”の活動は大きな影響を与えてきているのである。掲載の写真はポ−ル・ラザフォード(tb)とのデュオ・コンサートのときのショットで“SABU”も気に入ってくれてコンサートのプログラムなどに使って頂いている。

近年はジョン・ラッセル(g)達の組織、「MOPOMOSO(MOdernism POst MOdernism SO what?)」とも親交を深め、ジョン・ラッセルを日本に招いてジャパン・ツアーを行ったり、ロンドンでの「FETE QUA QUA 2010 in London」コンサートに参加したりしている。また台湾のLou Chao Yun(琵琶)とも気が合い、今年の春には台湾の大学を中心にコンサートとワークショップのツアーを行ってきている。新聞やメディアにも採りあげられたようだ。

一ヶ月ほど前の5月のある土曜の昼下がり、何となく胸騒ぎがして“SABU”に電話をしてみた。案の定、明日から3ヶ月間ヨーロッパだよ、とあっけらかんとした明るい声が返ってきた、多分、今頃はロンドンでいろんなプレ・オリンピック・フリー・セッションを楽しんでいることだろう。

“SABU”はフリーの本場のヨーロッパに行くんだ、という。でも今回はヨーロッパと云ってもギリシャやベルギー、トルコ、ルーマニアも行くんだ。どこもみんないいミュージシャンが待っているしさ、政治的に危ないって云うけどミュージシャン達は優しいしね。危ないからこそ、こういう音楽やろうって云うのがあるよね。音楽に凄く純粋なんだよ。そう云う連中が守ってくれるしね。危ない国ってね、反対に凄くいい人間に出会えるし、いい人間関係が出来たりするんだよ。

だから、去年レバノンにも行ったんだ。街じゅう兵隊とおまわりがうろうろしてるけど、音楽をやりたいって云うやつは意地でもこう云う音楽をやりたいって思うんだよ。危ない国だからこそ本気で一生懸命やるんだね。こういう時代だからこそ、お客が例え少なくてもみんな一生懸命やるんだよ。音楽のレベルは別としてね。来年、俺70だからさ、今んとこ身体が動けるし、行けるうちに何処へでも行こうと思ってね。

底抜けに明るい“SABU”の笑顔が受話器のむこうから見えるようなハピーな声が続いた。

“SABU”はある日ふらっと旅に出てそのまま何ヶ月ももどってこないこともしばしばある。根っからの旅好きなのだ。海外に居ると何故か精神的には元気になるんだよ、と語る“SABU”との交流を振り返ってみると、正に波乱万丈、普通の人の何百倍もの多彩なキャリアと友達を持っている。しかし、当の本人は後ろを振り返ることはしないで今この瞬間を大切にし、明日何処を旅しようか、これから出会う新しい友との出会いを夢見る万年青年であり、無欲で好奇心旺盛なコスモポリタンである。

1.31 '16

1.31 '16![]() :

:![]() :

:![]() :

:![]() :

: