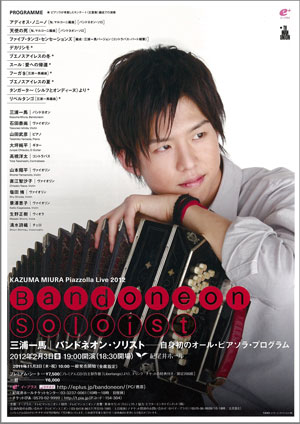

| Vol.48 | 三浦一馬〜ピアソラ・ライヴ2012〜バンドネオン・ソリスト |

2012年2月3日 紀尾井ホール text by Masahiko YUH |

今回は2月3日に紀尾井ホールでおこなわれた<三浦一馬〜ピアソラ・ライヴ2012>をテーマに取りあげてみたいと思う。先ず、コンサートの中身の全体像がつかみやすいように出演者を掲げておく。バンドネオン奏者・三浦一馬をリーダーに山田武彦以下のメンバーで組織された五重奏団がピアソラゆかりのキンテート。前半の第1部で三浦一馬をバックアップしたのが、キンテートの石田泰尚と高橋洋太に山本翔平以下の弦奏者が加わって構成したストリングス・アンサンブルである。

三浦一馬(bandoneon)

山田武彦(piano) 大坪純平(guitar) 石田泰尚(violin) 高橋洋太(contrabass)

山本翔平 直江智沙子 塩田修 景澤恵子(以上violin) 生野正樹(viola) 清水詩織(cello)

紀尾井ホールがこれほどの盛況で湧いた単独のコンサートは初めてだった。ここはサントリーホールのような大ホールではないが、それでも見渡した限りで空席がほとんどないとは驚かざるをえない。それだけ三浦一馬のファンが急速に数を増しているということにほかならないが、見た目には草食系の、少年のような色白のこのアーティストを応援したくなる女性心理が働いているのではないかと思えるほど、会場は新旧の女性ファンが著しく目立ったコンサートだった。会場が華やいで見えたのもそのせいだろう。

2009年夏、今はない「東京の夏」音楽祭における記者会見場でのお披露目演奏、そしてこれに続く期待の新鋭を集めた同祭ガラ・コンサート以来だから私にとっては約3年ぶりだったが、10代だった初々しさを卒業した彼の演奏家としての成長がひしひしと感じられる中身の濃い演奏会であった。見た目は確かにひ弱な印象だが、ひ弱さは彼の場合、繊細さの裏返しでもあることを、この演奏会は証明している。コンサートはタイトル通り全編アストル・ピアソラ作品集だが、ピアソラの名を借りた派手な、あるいは大向こう受け狙いの演奏は、ついに1曲もなかった。これが2つ目の驚き。「アディオス・ノニーノ」に始まって「リベルタンゴ」も「ブエノスアイレスの冬」もプログラムを飾ったが、聴く者に媚を売るような魂胆も仕草もこれっぽっちもない。予想外といったらいいのか、ミーハー狙いの安っぽさとは無縁の質の高いピアソラ・ワールドを描いてみせたバンドネオンの貴公子に目をみはった次第。もう3年ほど前になるか。三浦一馬の才に注目した私の目が節穴でなかったことが証明されたようで安堵した。

ところで、三浦一馬のこのコンサートを巻頭文のテーマに選んだ理由は、とりわけ「リベルタンゴ」が人気曲となってからというもの、一抹の哀愁をたたえた華やかさと明るい色彩美で演奏されるのが定石となった観のあるこのピアソラ像に、一石を投じるようなイメージで肉迫したのがこの夜の三浦一馬の演奏だったからだ。すなわち、派手な明るい色彩とは無縁の、どちらかといえば落ち着いた色合い、演奏の緻密な構造からくる浮ついたところのまったくない豊かな品格、思い切っていえばダークな色調の繊細なサウンドであり、音楽であった。それが充実した演奏とともに、心地よい緊張感で満たされたコンサートそのものの落ち着いた印象を生み出すのに一役買ったのかもしれない。その結果、ここでのピアソラは人気だけが先走った存在からは遠い、パリでナディア・ブーランジェに学び、ニューヨークでジャズに触発されながらタンゴを新しい時代にふさわしい音楽表現へと生まれ変わらせようとする中で作曲能力を磨いた音楽家、かつ真に優れた作曲家として現れることになった。

ちなみに、今年はアストル・ピアソラ(1921.3.11〜92.7.4)の没後20年。つまりメモリアル・イヤーであり、それだけに三浦自身にとっても渾身の気合いをこめたコンサートになったのではないか。

第1部はソロで始まったが、この若者は名技性をアピールすることには何の関心を持っていないように見える。オープニングはニューヨークで父親の死を知ったピアソラの別れの歌「アディオス・ノニーノ」。淡々と、しかし哀切の調べをピアソラに語りかけるように歌うこの演奏をオープニングにしたのも異色だが、耳を澄ませば隠れた技の冴えが演奏のここかしこでキラリと光っているのが分かる(『ピアソラ、ピアソラを弾く』のオープニングが「アディオス・ノニーノ」だったことに倣ったのかもしれない)。いわゆる『天使の組曲』の1つである「天使の死」でも、右手と左手のバランスのよさ、そこから生まれる格調豊かな音楽性が、彼の緻密な演奏展開と表現における思索性を示していて、一筋縄ではいかぬ彼の演奏の内実性にハッとさせられた。

新世代タンゴの発展に注いだ情熱と音楽的構想が豊かな実をつけたピアソラの、最も太い樹がキンテート、正確にいえばアストル・ピアソラ・イ・ス・キンテートであることはピアソラ・ファンなら誰もが認めるところだろう。ジャズ・タンゴを試みた時代の彼の五重奏団にはヴィブラフォン奏者がいたというが、60年にブエノスアイレスへ帰郷した直後に組んだクインテットはバンドネオン、ピアノ、ヴァイオリン、コントラバス、エレキ・ギターという、その直前から活動していたキンテート・レアルと同一編成だった。ともあれ60年から64年にいたる時期の五重奏団(ピアソラには70年代末から10年ほど続いた後期のキンテートもある)に深い愛情と敬愛の念をこめた三浦一馬の、ピアソラへの尋常ならざる思い、ある意味で炯眼ともいうべきこの思いこそが当夜の真摯な演奏の布石となったのだろう。ピアソラのキンテートを再現した彼の五重奏団が披露する後半の第2部での見事な演奏に触れて、小松亮太やネストル・マルコーニらの薫陶を得る中で出会ったピアソラとの彼の今日があると思わずにはいられなかったのは事実。フリオ・デ・カロに捧げた「デカリシモ」に始まり、「ブエノスアイレスの冬」、「スール(南)」、ピアソラの得意技をテーマにした「フーガ」、「ブエノスアイレスの夏」、「タンガータ」などの作品で、繰り返すが大向こう受けを狙ったかのような安っぽい演奏は1つとしてない。あくまでも革新的でありながら正統性を失わないピアソラ・タンゴの真髄を伝える秀逸な演奏であった。若きリーダーの意を汲んだ五重奏団の演奏がまた見事。これが3つ目の驚き。決して余計なカラーをつけることなく、山田、石田、高橋、大坪らが三浦の指示通りピアソラの提示した配色にそってドラマティックに、ぶれることのない優れたアンサンブルをまっとうしたからこそ、本来のピアソラ・タンゴの魅力を発現することができたといっても過言ではない。ピアソラのキンテートでは裏方的な役回りだったギターを表に押し出した「タンガータ」は、単にギター・ソロ(大坪)をフィーチュアしたというにとどまらず、ピアノ・ソロも含めてアップテンポの演奏によるジャズ的な演奏の運びとフィーリングが聴衆の拍手を誘う。締めくくりの「リベルタンゴ」は三浦の編曲とあるが、ここでも巷に聴く「リベルタンゴ」とは違って、オーバー・イクスプレッションの嫌みがない。リズミックであっさりとした運びだが、優れて洗練された演奏だった。

注:「スール」は88年に公開された映画「スール」(邦題は「スール、その先は…愛」)でも注目された。監督のフェルナンド・ソラナスは同年カンヌ国際映画祭で最優秀監督賞に輝いた。映画の中を縫って流れるタンゴの中心がピアソラの作品で、特にロベルト・ゴジェネチェがネストル・マルコーニ(バンドネオン)の演奏と指揮を得て歌った「スール」が聴きものだった。「愛への帰還」とは映画に用いられたこの曲の邦題である。

ソロ演奏に続く第1部のストリングス・アンサンブルによる「ファイヴ・タンゴ・センセーションズ」も秀逸。5曲からなるこの曲はピアソラが当時最も突出していた弦楽四重奏団クロノス・クヮルテットとの共演のために書いたもので、当夜は三浦自身がコントラバスのパートを書き加えた新しいストリングス・ヴァージョンで演奏された。中でも「恐怖」と題された第5曲でのピアソラならではの対位法の妙を活かした演奏には、ピアソラが健在だったらきっとにっこりしたのでは。第3曲「不安」で初めてインテンポになるこの組曲は、余程しっかりしたアンサンブルでないとまとまりが出ない。しかし、ここでも三浦はアンサンブルを巧みにリードした。バッハと出会って音楽に開眼したピアソラが、パリでナディア・ブーランジェに師事したことなども含めて考えると、クラシックへの傾倒を示す作品を時に書いたりしたのは自然な成り行きだったかもしれない。しかし、かのブーランジェ女史は言ったものだ。「ピアソラの音楽の核心はあくまでもタンゴです」、と。

この夜、三浦一馬はピアソラのクラシック作品を1曲も演奏してはいない。しかし「アディオス・ノニーノ」から「リベルタンゴ」にいたるまで、彼が演奏したこの夜のピアソラ作品は様式性を踏まえた上で構成された楽句と和声を余計な解釈を加えずに、ピアソラ自身の設定や指示に沿った斬新なタンゴ、かつクラシック作品の香りすらするピアソラ曲として再生させたと言っていいと思う。タンゴの可能性を追究してやまなかったピアソラは、摂取、協調すべき他のカテゴリーの音楽を貪欲に取り込んで、様式や歴史の違いを超えた試みをタンゴ音楽家の視点で創造していった稀有な人だ。ミルバやゲイリー・バートン、ジョルジュ・ムスタキやラロ・シフリンら共演した多彩な異ジャンルの顔を一瞥すればうなづけるはずである。レオ・ブローウェルやクロノス・クヮルテットもその多彩な顔ぶれの1人(1団体)で、彼らがたまたまクラシック分野のアーティストだったというに過ぎない。ただ付言すれば、彼はクラシック音楽の歴史、様式、技法などをも人一倍熟知していたタンゴ音楽家だった。80年代末にクロノスとの共演のために書き、90年代初めに発表されて注目を集めた『ファイヴ・タンゴ・センセーションズ』(ノンサッチ)がそれをよく物語っている。

<バンドネオン・ソリスト>と銘打った今回のコンサートで、三浦一馬自身が意識していたかどうかは分からないが、ピアソラのキンテート時代の楽曲を軸に、初のオール・ピアソラ・プログラムに挑んだ試みを通して、特異な能力とコンセプトを持つタンゴ界では稀有な作曲家としてのピアソラ像に迫ろうと真摯に取り組んだ結果、クラシック界のヨーヨーマやギドン・クレーメルらが注目してやまない現代の傑出した作曲家ピアソラの隠れた側面を大写しさせるコンサートになった、と私には思えるのだが、どうだろうか。このアプローチの結果、私の中では、ピアソラは彼自身も教えを乞うたことがある同じアルゼンチンのヒナステラと肩を寄せあう作曲家として輝いた。それがこの夜のコンサートだった。ほかにもピアソラには「3つのプレリュード」などの優れたクラシック作品がある。ピアソラを敬愛してやまないことを常々言うアコーディオン奏者リシャール・ガリアーノは演奏会で必ずピアソラ作品を取りあげる。昨年の「ブルーノート東京」でも、寺井尚子と共演した東京ジャズ祭でも、彼のピアソラ作品は格別だった。彼が三浦一馬とジョイントしてピアソラ・ライヴをやったら、どんなに素晴らしいだろう。「リベルタンゴ」を終えて熱烈な歓呼と拍手が飛ぶ中で彼がステージをさがる姿をみながら、ふと脳裏にそんな楽しい図がおどった。

そして、アンコール。三浦一馬が選んだのはやはり、ピアソラのキンテートが演奏した「ミケランジェロ70」と彼のストリングス・オーケストラが演奏した代表作の1つ「現実との3分間」(斎藤充正著「アストル・ピアソラ闘うタンゴ」によれば、95年に初めてCD化された初期五重奏団のリハーサル風景を収めた1作の中にこの曲があるという。ただし当夜は五重奏団に、第1部のストリングスのメンバーも加わって演奏された)。このアンコール曲を聴きながら、三浦一馬が小松亮太とはまたコンセプトもアプローチも違うバンドネオン演奏家として、数年後にはさらにスケールアップした姿を見せるに違いないと思いながら会場を後にした。そのとき、彼がどんなピアソラを演奏してくれるだろうか。そんな想像をあれこれと掻き立てる三浦一馬の活動に今後も注目し続けたい。(2012年2月10日記)

悠 雅彦:1937年、神奈川県生まれ。早大文学部卒。ジャズ・シンガーを経てジャズ評論家に。現在、洗足学園音大講師。朝日新聞などに寄稿する他、「トーキン・ナップ・ジャズ」(ミュージックバード)のDJを務める。共著「ジャズCDの名鑑」(文春新書)、「モダン・ジャズの群像」「ぼくのジャズ・アメリカ」(共に音楽の友社)他。

1.31 '16

1.31 '16

追悼特集

ポール・ブレイ Paul Bley

![]() :

:

#1277『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』(ピットインレーベル) 望月由美

#1278『David Gilmore / Energies Of Change』(Evolutionary Music) 常盤武

#1279『William Hooker / LIGHT. The Early Years 1975-1989』(NoBusiness Records) 斎藤聡

#1280『Chris Pitsiokos, Noah Punkt, Philipp Scholz / Protean Reality』(Clean Feed) 剛田 武

#1281『Gabriel Vicens / Days』(Inner Circle Music) マイケル・ホプキンス

#1282『Chris Pitsiokos,Noah Punkt,Philipp Scholtz / Protean Reality』 (Clean Feed) ブルース・リー・ギャランター

#1283『Nakama/Before the Storm』(Nakama Records) 細田政嗣

![]() :

:

JAZZ RIGHT NOW - Report from New York

今ここにあるリアル・ジャズ − ニューヨークからのレポート

by シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley,剛田武 Takeshi Goda, 齊藤聡 Akira Saito & 蓮見令麻 Rema Hasumi

#10 Contents

・トランスワールド・コネクション 剛田武

・連載第10回:ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報

シスコ・ブラッドリー

・ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま

第1回 伝統と前衛をつなぐ声 − アナイス・マヴィエル 蓮見令麻

音の見える風景

「Chapter 42 川嶋哲郎」望月由美

カンサス・シティの人と音楽

#47. チャック・へディックス氏との“オーニソロジー”:チャーリー・パーカー・ヒストリカル・ツアー 〈Part 2〉 竹村洋子

及川公生の聴きどころチェック

#263 『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』 (Pit Inn Music)

#264 『ジョルジュ・ケイジョ 千葉広樹 町田良夫/ルミナント』 (Amorfon)

#265 『中村照夫ライジング・サン・バンド/NY Groove』 (Ratspack)

#266 『ニコライ・ヘス・トリオfeat. マリリン・マズール/ラプソディ〜ハンマースホイの印象』 (Cloud)

#267 『ポール・ブレイ/オープン、トゥ・ラヴ』 (ECM/ユニバーサルミュージック)

オスロに学ぶ

Vol.27「Nakama Records」田中鮎美

ヒロ・ホンシュクの楽曲解説

#4『Paul Bley /Bebop BeBop BeBop BeBop』 (Steeple Chase)

![]() :

:

#70 (Archive) ポール・ブレイ (Part 1) 須藤伸義

#71 (Archive) ポール・ブレイ (Part 2) 須藤伸義

![]() :

:

#871「コジマサナエ=橋爪亮督=大野こうじ New Year Special Live!!!」平井康嗣

#872「そのようにきこえるなにものか Things to Hear - Just As」安藤誠

#873「デヴィッド・サンボーン」神野秀雄

#874「マーク・ジュリアナ・ジャズ・カルテット」神野秀雄

#875「ノーマ・ウィンストン・トリオ」神野秀雄

Copyright (C) 2004-2015 JAZZTOKYO.

ALL RIGHTS RESERVED.