子どものころ、北海道砂川市で自動車整備工場を営みはじめた伯父の二階にある部屋で、白黒テレビをみせてもらって夜更かししたぼくといとこのもっちゃんは「ひかる、ひかるとおしば、うたう、うたうとおしば、とおしばのまあく!」みたいなCMを歌って、回転する光線のイメージにうきうきしていたわけだから、東芝が原発メーカーだとか、いつまでも東京電力が会見しているとか、スペル星人がメガネかけて説明しているやとか、どうでもよいことであって、現在の事態にはわたしも責任があると、わたしが過ごした49ねん9かげつは負っているのではないかと、そこんところを考えているととても音楽がどうのこうのは言えない気分だ。

昭和三十年代はモータリゼーションの波が北海道にも訪れて伯父はそれに乗ってまぶしく、買い出しや遊興に北砂川や歌志内からやってくる炭鉱労働者たちを石狩川の支流わきの中央市場で見上げながらその黒々した大きな手に畏怖を感じもし、すでに大人になるのはいやだったし、どうせ大人になるのならバスの運転手になりたい、車掌さんは黛ジュンにして「天使の誘惑」をバスで歌ってもらうのだと心に決めていたあたり、石炭・石油・原子力と時代を経てもおれは何にも成長してねえ・・・。

ナショナルのCMを歌ったのは3さいのころらしく、「あかるいなんだくそ、みんなのなんだくそ」としか歌えないでいたことを一昨年に余命3ヶ月を宣告された老いた母親が「あんた、一生なんて一瞬だよ!」と、どう応じていいかわからない話と前後してきかされ、「なんだくそ」とはなんだそれである。「あんたはバスにのるたびに、小さな運賃を、小さいウンチを出すんだよねと混んだバスの中でへらへら話していて何度たたいても直らなかったのは一体どういうことだったんだろうねえ!」、今それを詰められてもな。

いずれにしても、東京電力をバッシングしてても的を外している気がする、と、おれは言いたいのだ。

(東京電力を民営化するというのはどうだ?国鉄も電電公社も図書館も、民営化して良くなったじゃないか。音楽のわからない天下り役人の中間搾取、中抜きがモンダイだと、民主党の事業仕分けに小澤征爾が小沢一郎に陳情していたじゃないか。話がチガウか。今日のニュースでの被災者が東京電力を訪れて担当社員または社長に対して怒声を浴びさせている光景に、毛沢東の文化大革命の映像記録を見る思いがした。話がチガウか。)

震災で。これで「TSUNAMI」なんて曲名はなんだよな。

<track 110>

TSUNAMI (作詞作曲・桑田佳祐) / 菅原洋一 from 『スーパー・コレクション 〜AMOR / 初恋〜』 (徳間ジャパン) 2006

ふと、菅原洋一がこのサザンの国民的名曲「TSUNAMI」をオリジナルを凌駕する表現力で歌ったトラックを思ったのであった。

昭和45年、ガキのくせに「今日でお別れ」に感動しているくせに、おふくろに「菅原洋一と淡谷のり子は夫婦?」ときくおれ、「努力と才能があれば見た目なんてカンケーないの!」と貴重な人生訓を叩き込んだおふくろ。でも中身は見た目に現われると思うけどなあ、おふくろ。

ピアノ一台をバックに・・・、このピアノの深みもたいしたものなのだ。弾いているピアニストにも何か特別な表彰をしたい気にさせられる。クレジットをチェックすると加羽沢美濃、若い女性だ。

語るように低音を敷いて歌う菅原洋一。33年生まれ、73さい時の歌唱。老境に至りての追想の表現には、原作者桑田佳祐も涙して聴いたに違いない。この、歴史、しかばねだらけの歌謡曲史において、許された者だけが技の至芸を見つめあう光景がここにある。

チケットぴあの登場でクラシックは終わったと豪語されるラダメス師からアンドラーシュ・シフのBS放送を視聴させていただいた、ライプチヒ改革派教会でのバッハ演奏、フランス組曲だ、シフって、こういうふうに話すのかー、話している表情やイントネーションや瞳の動きで、視聴するわたしにもシフ成分が伝わるような、それにしてもシフのおっとりとした重みのあるそして音楽の夢を語るような口調はすてきだ、朝出勤前なら奥さんにあんたはやく目玉焼き食べなさいよ!とカツを入れられるようなとろいおっさんに見えてもシフはサラリーマンじゃないからいいのだ。ラダメス師においらお得意の編集CDR『あまとう・く』を差し上げた。そこには菅原洋一のこのトラックも入っていた。数日後ラマダス師から、「あの夏の日の思い出を歌った菅原洋一の曲名を教えてほしい。生きてこの歌を知って良かった。」とメールがあった。

年末にミクシィに入ってみた。かしゆか似の当時は石野真子似ゆえにまこちゃんと通称されていたエクスワイフを奪い合った青春は大学時代の旧友が、一年366日の勢いであがた森魚の追っかけをやっているのを垣間見ることができた。なんと「あがた森魚・全楽曲解題」というコミュまで立ち上げている。

つぎにフェイスブックに登録してみた。おお。トリオレコードでECM担当をしていた原田和男さんやポリドールでECMを担当していた大村幸則さんや、ラパポートさんや竹田賢一さん、懐かしい磯田のおじさんまで友達に登録していただけた。今日は「和田秀樹さんが猪瀬直樹さん、多田雅範さんと友達になりました」という展開。フェイスブックという実名登録、実生活とはリンクしてないや。いろいろアンテナが飛んで、興味や意識が動かされていく。世界が変わることは自分が変わることだ、と、世界の終わり(バンド名)の「天使と悪魔」は歌っている。

大友良英の講義録「文化の役目について:震災と福島の人災を受けて」(http://www.japanimprov.com/yotomo/yotomoj/essays/fukushima.html)にも遭遇する。

ボンバ・レコード(http://www.japanimprov.com/yotomo/yotomoj/essays/fukushima.html)がポール・モチアンの諸作を限定再発している(http://www.enpitu.ne.jp/usr/bin/day?id=7590&pg=20110306)。

現代ジャズの重要な側面を担っているタイム感覚の試行、時間の思考を、ジャズファンには全作取り揃えてほしいと思っていますが、まずはヴィレッジヴァンガードのライブ諸作、はマストでしょう。予算の関係でこの1枚となれば、わたしは『オン・ブロードウェイ vol.4 オア・ザ・パラドックス・オブ・コンティニュイティ』を挙げたい。ラリー・グレナディアと奥さんのレベッカ・マーティンが目玉なセッションだが、化けたクリス・ポッター、凄みの菊地雅章が尋常ではない。私見では、ジャレットを刺している歴史的セッションだ。

そんなモチアン、新譜も出ている。

<track 111>

I Remember You / Paul Motian from 『The Windmills Of Your Mind』 (Winter & Winter) 2011 ボンバ・レコード

これも特筆していい。今年80さいになったポール・モチアン。この生きるジャズ史と言える法王モチアンの、ヘイデンの愛娘ペトラ・ヘイデン71年生まれをフィーチャーしたヴォーカル・アルバムを装った新たな名品だ。若隠居ビル・フリゼルも、ここでは緩んでいない。で、この録音、じつに音がいいんだが、へぼい再生環境で聴くおれが気付くくらいだから相当なもんだよ、で、これは、ベースのトーマス・モーガンが聴かれるべきものとして屹立している作品なのだ。

おれなんか「テネシー・ワルツ」は江利チエミと綾戸智絵、綾戸をモノマネした清水ミチコの秀逸なヴァージョンで、それ以外は聴く耳もたないつもりであってもだよ、イントロに続いて1曲目から歌われるこの「テネシー・ワルツ」でモーガンが一音一音でタイム感覚を支配している不穏な勇敢にぞぞけが立ってしまう。これ、この曲キライなんだけどね。

「アイ・ラブ・ユー・ポーギー」はキース・ジャレットのベストセラー『メロディ・アット・ナイト、ウィズ・ユー』、あの冒頭の名演でもあるが、上述モチアンの『ブロードウェイ4』で菊地雅章がジャレットを刺した演奏を刻んだ曲でもあり、この3ヴァージョンの聴き比べは21世紀のジャズファンが体験できる至高のものだ。

ここで選んだ「アイ・リメンバー・ユー」はこのアルバムの終曲なんだが、後半凄いところまではじけて弾いているモーガンのベースの自信にベスト・トラック賞を進呈したい。

<track 112>

Ritornello (Claudeio Monteverdi : arr. Samuel Blaser) / Samuel Blaser, Paul Motian, Russ Lossing, Thomas Morgan from 『Consort in Motion』 (kind of blue 10046) 2011

このモーガンとモチアン。こんなディスクにも参加していた!イタリアのレーベル、カインド・オブ・ブルー。

「モンテヴェルディ meets モーガン、モチアン。バロック音楽と現代ジャズをトロンボーンでひとまたぎ」

バロックとジャズを奏でるトロンボーン奏者がバロック時代の大作曲家モンテヴェルディを素材にセッションしてしまう、なんて試みは、似たようなことはヨーロッパの精神としてありありであって、いかにもそのつまらない思い上がりには辟易としてきた気がする。ヨーロッパ、つまりクラシック演奏家にはジャズは無理なのよ。おれは基本的にそう思っている。ヨーロッパの演奏家が現代ジャズに成果を見せるには、ほんとうに幾重にもハードルがある。

このトロンボーン奏者も、脇のピアニストも、それは自覚しているだろう。結論は、これはモーガンとモチアンを聴くためのディスクである。ジャズ的な旨味はスカスカであり、なんというか、綿アメ製造機に一生懸命割りばしをくるくる回してもなかなか綿アメがからまってこない歯がゆさがあるのだが、ふと割りばしを見るとモンテヴェルディ印のなかなかのものであることに気付く、という風情になる。

素手で聴くと旨味の少ない演奏なのだが、モンテヴェルディ?と思って聴き始めると、スルメのように何度もトレイに載せてしまうようになり、このトロンボーン奏者の欲動に触手が伸びはじめるのであった。こういう、聴くわたしが植物学者になってしまうような盤こそが楽しいかもしれない。

圧倒的なジャズ的力量差でもって、このトラックでは法王モチアンが荒地に歩み出て、バシ!バシ!とソロを叩きまくらざるを得ない、おんどりゃー、くあらー、ふふん!と、そういうじつに珍しいシーンに遭遇するのでありました。

こないだサリマン先生が来日したブラッド・メルドーのピアノをライブで聴いてメルドーのクラシック・コンプレックスを嗅ぎ取ったのは、それはそちらから聴けばそうなのかもしれないとは思ってみた。

フレッド・ハーシュのヴィレッジ・ヴァンガード、ブラッド・メルドーのフランスでの、いずれもピアノ・ソロ・ライブがこないだCD屋に並んだ。メルドーはハーシュに習っているのだから、夢の師弟対決と聴いてもいい。メルドーは師匠の万華鏡のような輝きの一部を研ぎ澄ました武器として、持ち前の不穏なトーンとロック好きをブレンドさせてシーンでのしあがってきたのだったが、そのメルドーの芸者ぶりと、師のハーシュの死の淵を越えて達観した軽やかな記録、軽やかであれそこに響くものは深く、また祈りに満ちている、とは、比べるもなにも、おハナシにならない。

聴くにメルドーが芸者ぶりになってひけらかす魅惑の指さばきはクラシック・コンプレックスと言われるに相応しいものだった。メルドーはサウンド・メーカーであること、たとえば『ラーゴ』、たとえば『ハイウェイ・ライダー』のトラック1、に、活路を見出しているのであって、こういうライブは聴きたいひとがいるのだから弾いてあげてるし、出したいひとがいるのだから出せばいい、と、録音がメルドーを代弁してそう言っている。

<track 113>

Whirl / Fred Hersch Trio from 『Whirl』 (palmetto) 2010

Fred Hersch (p), John Herbert (b), Eric Mcpherson (ds)

ハーシュの、そのヴィレッジ・ヴァンガードの奇跡のソロはまだ涙で聴けない、良すぎて書けない。

昨年のスタジオ録音『Whirl』を聴きそびれていた。ベースがジョン・エイベア(John Hebert)だったのを関口滋子さんの年間ベストレビュー(http://www.jazztokyo.com/five/five780.html)で知ってあわてて買った。このエイベアには、ルシアン・バンとのエネスク作品集を共同制作していたり、ブノワ・デルベックとのトリオで弾いていたり、と、注目度を高めていた。

メルドーがひとつの方程式をメリハリつけて芸にしているのに対し、師のハーシュは、ここで10曲弾けば、10の方程式が彼の手の中にあるようだ。

ここで選んだのは、バレリーナのスザンヌ・ファレル(Suzanne Farrell)に捧げられたトラック、アルバム・タイトルだが、ときめくようなリズムが映像的に響くようなピアノだ。続いてジョビン、パーカー、ショーターに捧げたオリジナルの連打で、このCDはクライマックスに至る。ジョビンは難易度高い、パーカーは見事にそのまま、ショーターはちょっとわからなかった、ははは。

このCDを録る前週にハーシュはドリュー・グレスとポール・モチアンとのトリオでヴィレッジ・ヴァンガードに出演していたという。ごおおお。そっちのライブ録音も聴いてみたいぞ。まあ、CD化に際してギャラ高そうだけど。このモチアンとのトリオで演ったモチアン作曲「blue midnight」を3曲目で取り上げている。これまた曲もいいが、ECMみたいなタイコといい、聴かせる。

<track 114>

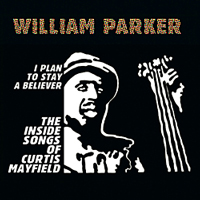

I Plan To Stay A Believer / William Parker from 『I Plan To Stay A Believer: ... The Inside Songs of Curtis Mayfield』 (AUM Fidelity 062/063) 2010

ううむ。だれもベースのウイリアム・パーカーを追いかけていないようだ。ユニオンの新着中古に定期的に入荷するところを見ると、次々に転んでいっているようでもある。90年代半ばはデヴィッドSウェアのカルテットが最強にマッチョで高温なジャズを奏でていた。マシュー・シップのピアノ、ジョー・モリスのギター、ウイリアム・パーカーのベース、そこで出会ったものだったが。あ、デヴィッドSウェアの日本公式ブログ(http://davidswarejapan.blogspot.com/2007/10/ware.html)なんてあるし。やくしまるえつこが2010年の10枚でウェアのソロ『Saturnian (solo saxophones, volume 1)』(AUM Fidelity 060)を挙げているし。

『回想のジョン・ケージ 同時代を生きた8人へのインタビュー』末延芳晴編(音楽之友社)を図書館でめくっていたら、小杉武久が93年3月30日のインタビューにおいて、即興について言及している。デレク・ベイリー、スティーブ・レイシーの名前をあげて「彼らの意識している世界が、音楽だけじゃなくて、それを越えたレベルに開かれていることがわかるんですよね。」と、その次に出てくる演奏家の名前がウイリアム・パーカーなのにびっくりする。93年の時点で、ベイリー、レイシーに続けて、である。

そして、こう続けている。

「ウイリアム・パーカーなんか、ベースをボンボン弾くんだけど、ものすごくでかい惑星が回っているようで、一緒にやってて最高に気分がいいですよね。向こうは向こうで勝手に自転していて、僕は僕で自転している。すごくゆったりしていて、それでいて、どこか引力で引き合っている。確かに、ベースを弾いて音を出しているんだけど、別のものになっちゃってるんですね。多分惑星になっているんですね(笑)。」

いやあ、独りでこそこそとウイリアム・パーカーの作品を集めては「すげえんだよー、ベース音のちからがさあ」としか言えないでいたおいらには鬼に金棒である、この詩的な表現。・・・鬼に金棒?詩的?

ウイリアム・パーカーのバンドがここ10年くらいに各地で披露してきたカーティス・メイフィールドのカバーをどっさりと収録した2枚組、20分級のトラックで埋まっている。これが、ゴールデンウィークの高速渋滞で聴くのがサイコーに気持ちよかった。部屋ではなかなか聴けないでいたのに。

<track 115>

Where or When / Noah Preminger from 『Before the Rain』 (Palmetto) 2011

は。選んで気付いた、このベースもジョン・エイベアだった!

Noah Preminger(ts), Frank Kimbrough(p), John Hebert(b), Matt Wilson(ds)

ポスト・マーク・ターナーと称されるサックス奏者は、おそらくこう、ばふばふ息を噴出するように響かせる一派のことだろうと、感じてきただけであったが、福島恵一さんが「フォルムからマチエールへ」(http://miminowakuhazushi.dtiblog.com/blog-entry-105.html)という歴史的な指摘をしてから、は、ジャズの批評においてサックス奏者を見つめる風景は一変しなければならないだろう。

「プレミンガーのサックスは平原綾香だな!倉木麻衣が息が足りなくて聴いていると苦しくなる切なさがあるのに対して、平原綾香は発声に費やされる以上の漏れまくる息の肺活量に切なくなるわけだが、プレミンガーのサックス音にもすごい量の漏れ吐息を感知してしまうのだ。」・・・倉木麻衣のようなサックス奏者は思い浮かばなかった、そもそもそんな息が足りないのサックス奏者にならないかー。

この甘いマスク。音楽性はただただ保守的なだけな気がするが、このサックス音にはたまらないものがある。21世紀のポール・デズモンドになれる可能性がある。こう思わせるサックス奏者は今までいなかった。

<track 116>

A Man I'll Never Be / Boston from 『Don't Look Back』 1978

トム・シュルツ、47年生まれのドイツ系アメリカ人、の、狂気のプロジェクト、ボストン。高校生のときはこのポスターを部屋に貼って、大音量でこの「ア・マン・アイル・ネヴァー・ビー」を、イエスの「世紀の曲がり角」やクイーンの「タイ・ユア・マザー・ダウン」などとともに鳴らして文字通り恍惚としていたものだが。久しぶりに聴いたのだ。そしたら、仕事をしていても、電車の中でも耳に鳴ってしょうがない。

曲は演歌の王道だ。細川たかしに歌わせてほしい。徳永秀明では足りない。間奏のギター・ソロは世界遺産に認定してもらいたい出来だ。そしてサウンドは No Synthesizers Used とクレジットするぶ厚い音の重ね録りの職人芸。

なんかさ、この頃から渋谷陽一のヤング・ジョッキーで、パンクだかニューウェーブだかがオンエアされてて、もう、ボストンなんか産業ロックの一部みたいな見方がされていた気がするけど、やっぱこっちの狂気のほうが底が深かったことが今になってわかって。30年以上たって抗議するのもなんだな。

<track 117>

ねこラジ / 神聖かまってちゃん from 『みんな死ね』 (バウンディ) 2010

この絶望的なご時世に、音楽はこのように出てくるだろう。

Niseko-Rossy Pi-Pikoe:1961年、北海道の炭鉱の町に生まれる。東京学芸大学数学科卒。元ECMファンクラブ会長。音楽誌『Out There』の編集に携わる。音楽サイトmusicircusを堀内宏公と主宰。音楽日記Niseko-Rossy Pi-Pikoe Review。

1.31 '16

1.31 '16

追悼特集

ポール・ブレイ Paul Bley

![]() :

:

#1277『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』(ピットインレーベル) 望月由美

#1278『David Gilmore / Energies Of Change』(Evolutionary Music) 常盤武

#1279『William Hooker / LIGHT. The Early Years 1975-1989』(NoBusiness Records) 斎藤聡

#1280『Chris Pitsiokos, Noah Punkt, Philipp Scholz / Protean Reality』(Clean Feed) 剛田 武

#1281『Gabriel Vicens / Days』(Inner Circle Music) マイケル・ホプキンス

#1282『Chris Pitsiokos,Noah Punkt,Philipp Scholtz / Protean Reality』 (Clean Feed) ブルース・リー・ギャランター

#1283『Nakama/Before the Storm』(Nakama Records) 細田政嗣

![]() :

:

JAZZ RIGHT NOW - Report from New York

今ここにあるリアル・ジャズ − ニューヨークからのレポート

by シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley,剛田武 Takeshi Goda, 齊藤聡 Akira Saito & 蓮見令麻 Rema Hasumi

#10 Contents

・トランスワールド・コネクション 剛田武

・連載第10回:ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報

シスコ・ブラッドリー

・ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま

第1回 伝統と前衛をつなぐ声 − アナイス・マヴィエル 蓮見令麻

音の見える風景

「Chapter 42 川嶋哲郎」望月由美

カンサス・シティの人と音楽

#47. チャック・へディックス氏との“オーニソロジー”:チャーリー・パーカー・ヒストリカル・ツアー 〈Part 2〉 竹村洋子

及川公生の聴きどころチェック

#263 『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』 (Pit Inn Music)

#264 『ジョルジュ・ケイジョ 千葉広樹 町田良夫/ルミナント』 (Amorfon)

#265 『中村照夫ライジング・サン・バンド/NY Groove』 (Ratspack)

#266 『ニコライ・ヘス・トリオfeat. マリリン・マズール/ラプソディ〜ハンマースホイの印象』 (Cloud)

#267 『ポール・ブレイ/オープン、トゥ・ラヴ』 (ECM/ユニバーサルミュージック)

オスロに学ぶ

Vol.27「Nakama Records」田中鮎美

ヒロ・ホンシュクの楽曲解説

#4『Paul Bley /Bebop BeBop BeBop BeBop』 (Steeple Chase)

![]() :

:

#70 (Archive) ポール・ブレイ (Part 1) 須藤伸義

#71 (Archive) ポール・ブレイ (Part 2) 須藤伸義

![]() :

:

#871「コジマサナエ=橋爪亮督=大野こうじ New Year Special Live!!!」平井康嗣

#872「そのようにきこえるなにものか Things to Hear - Just As」安藤誠

#873「デヴィッド・サンボーン」神野秀雄

#874「マーク・ジュリアナ・ジャズ・カルテット」神野秀雄

#875「ノーマ・ウィンストン・トリオ」神野秀雄

Copyright (C) 2004-2015 JAZZTOKYO.

ALL RIGHTS RESERVED.