6月25日幕張メッセでの東日本大震災復興支援イベント「MTV VIDEO MUSIC AID JAPAN」に、レディー・ガガと少女時代とAKB48が出ていたことは正しいと思う、日米韓の閉ざされた文化圏で暮らしているのねわたしたち、という意味でも。

だが、時代はチャン・グンソクである。現代ジャズリスナー界のチャン・グンソクの30年後といえばわたしをおいて他にはいない、かもしれない。マクドナルドの駐車場で座って話しをするようなときめきは、まさに永遠の音楽談義だ。

「益子博之=多田雅範 四谷音盤茶会 vol. 02 」(http://gekkasha.modalbeats.com/?cid=43767)のお知らせ。

7月24日(日) 18時開場18時30分開始〜21時終了予定 会場:喫茶茶会記

現代ジャズの見取り図は、前回冒頭(http://www.jazztokyo.com/column/tagara/tagara-21.html)で読み取れるように日本のジャーナリズムでは察知することすらできない。

そもそも現代ジャズとはナンなのか、が、まだ語られていないのではないか?・・・いや、音楽批評を掲げる益子博之さんはこれまでも20数回におよぶ音盤レクチャーのたびに語っているはず。おれの存在は・・・記憶力と思考力のCPU不備のまま、すげー演奏にはいち早くすげーと反応だけはできるぞ!という根拠なき自信、金のたぬきの属性そのまま、現代ジャズのガイガーカウンターなのである。

批評ユニット「タダマス」ふたたび。現代ジャズリスナーの薩長同盟。4月に続いて2回目の音盤茶会を実施します。福島恵一さんの批評(「タダマス」の船出http://miminowakuhazushi.dtiblog.com/blog-date-201104.html)によって見出された勇気「おれたちには聴きたい音楽がある」(http://www.enpitu.ne.jp/usr/bin/day?id=7590&pg=20110417)のでございます。

このリスニングセッションのゲストはギタリスト・市野元彦さん、ご自身も秀逸な作曲家でありつつ、ポール・モチアンのコンポジションにリスペクトを示す才能だ。

さて、前回、現代ジャズ・アイコン・ベスト25・世界ランキング暫定版を作ったのだが。ベスト4は『Time Out New York』誌のベスト4をそのまま踏襲した。この不動のベスト4から演繹される必然的なラインを示すことができた。

1. Paul Motian 2. William Parker 3. Wynton Marsalis 4. Henry Threadgill 5. Kurt Rosenwinkel

6. Kikuchi Masabumi 7. Mark Turner 8. Bruno Chevillon 9. Eric Harland 10. Chris Speed

11. Gerald Cleaver 12. Mary Halvorson 13. Tony Malaby 14. Chris Lightcap 15. Thomas Mogan

16. Tyshawn Sorey 17. Fred Hersch 18. Craig Taborn 19. Stomu Takeishi 20. John Herbert

21. Mat Maneri 22. Charles Lloyd 23. Ben Monder 24. Chris Potter 25. Jacob Anderskov

・・・あ!ジョン・ホ−レンベックを入れ忘れてんじゃんか・・・

ホーレンベックの伸縮自在な変態性音楽球の投入力、これはクローディア・クインテットの音楽、またトニー・マラビーのグループAPPARITIONS の音楽で心底のろけた昨年でした。さあ、そのホーレンベックをランキングに挿入改編してみまして・・・

The World Ranking Contemporary Jazz Icons 48 in July 2011 by Niseko-Rossy Pi-Pikoe

1. Paul Motian 2. William Parker 3. Wynton Marsalis 4. Henry Threadgill 5. Kurt Rosenwinkel

6. Kikuchi Masabumi 7. Mark Turner 8. John Hollenbeck 9. Chris Speed 10. Mary Halvorson

11. Bruno Chevillon 12. Bojan Zulfikarpasic 13. Tony Malaby 14. Craig Taborn 15. Thomas Mogan

16. Tyshawn Sorey 17. Stomu Takeishi 18. Gerald Cleaver 19. Hashizume Ryosuke 20. John Herbert

21. Mat Maneri 22. Charles Lloyd 23. Ben Monder 24. Chris Potter 25. Jacob Anderskov

26. Chris Lightcap 27. Fred Hersch 28. Eric Harland 29. Ichino Motohiko 30. Benoit Delbecq

31. Arve Henriksen 32. Thomas Stronen 33. Baptiste Trotignon 34. Tim Berne 35. Ernst Reijseger

36. Joe Morris 37. Ellery Eskelin 38. Miguel Zenon 39. Vijay Iyer 40. Eugene Chadbourne

41. Joe Lovano 42. Noah Preminger 43. Marc Ducret 44. Jim Black 45. Lee Konitz

46. Andrea Parkins 47. Michael Pinto 48. Bill Frisell

ほおおお。どうだー。AKB48みたいに48にん、不動の48にんがここにランキングされたではないか。ぱちぱちぱち。

ジョン・ホーレンベックは8位ね。

・・・あ、ミシェル・ドネダやミシェル・ポルタルを入れ忘れている。ヨン・クリステンセンだって入れてあげたいよなあ。

<track 128>

Let Me Cry / チャン・グンソク 2011

少女のようなルックスでハードな楽曲、という、ラルク・アン・シエルからのリレーを濃厚に感じさせもするまさに伝統のポジショニングで登場した韓流スターである。ツンデレという時代の流儀もわきまえているが、本質であるこの耽美の系譜は、グンソク〜hyde(ラルク・アン・シエル)〜デヴィッド・シルヴィアンへとサウンド化してゆき、スティーヴ・ティベッツ Steve Tibbetts やECMレーベルのある系列の作品世界へと連なっているものである。美はカミソリの冷たさ。

・・・無茶なものか。ジャパンのセカンド『Obscure Alternatives』(1978)以来シルヴィアンに耽溺し、ラルクのデビューにも反応した、このおれが夢中になっているのだから、な。

「このあいだアインシュタインの書いたものを読んでいましたらね、ヴェルディを論じているのです。

あれはメロディストで通っている人だが、あのくらいメロディを嫌った人はいないということを書いているのですよ。

ヴェルディのメロディというものは、おまえたちがメロディだなんて思っている裏の方で鳴っているもので、おまえたちのメロディとはぜんぜん違うもんだ、ということをしきりにいっているのです。」(小林秀雄 1967)

「この演奏はクラシックなりジャズなり聴き手の引き出しによって聴き手が道を見失うような仕掛けに横溢しているのも事実だ。テイボーンは”その音”を弾いていない。空間の、聴こえないところに音を鳴らしている」(多田雅範 2011)

<track 129>

Ulaz / Bojan Z: from 『Xenophonia』 (Label Bleu) 2006

ベオグラードの刺客、ボヤン・ズルフィカルパシチ、と「ラディカル・ジャズ」(http://homepage3.nifty.com/musicircus/main/radical.htm)で書いたのは02年だった。03年の『トランパシフィック』は、ものすごいピアノ・トリオ、ベース、スコット・コーリィ、タイコ、ナシート・ウエイツという凶暴な布陣であった。そこまでは聴いていた。

このボヤンについては、岡島豊樹さんの「ボヤンZとバルカン・ジャズの展開」(http://homepage3.nifty.com/musicircus/odessa/005.htm)を激しくご参照ください。

おれ、こないだ何でだったっけ、吉祥寺のカフェズミにゆらゆらとおんなモノのサンダルをつっかけて入っていったのだ、ああそうそう、ジャンチト・シェルシを聴きに荻窪まで出た帰りだね、このレポート(http://www.jazztokyo.com/live_report/report343.html)だよ、なんでこれ花札「芒に満月」なんでしょうか意図がわかりません、この、カフェズミ入店時にかかっていたディスクがこのボヤンの『ゼノーフィニア』で、度肝を抜かれた!国内盤ライナーノーツも岡島さんが書いたという。あわててアマゾンに注文しました。残り1点を。

「なんだこれはー!」とカフェズミで雄叫びましたね。そして「よいどれ黒海周遊ジャズツアー」(http://www.enpitu.ne.jp/usr/bin/day?id=7590&pg=20110607)を知った。岡島さんはオデッサをジャズ発祥の地のひとつであるという視点で、ロシアジャズ、バルカンジャズを捉えなおそうとしている。

この『ゼノーフィニア』の外箱を外すと、多数の楽器を抱えた暗闇の怪物が飛び出してくる。ただものではない盤である。

なんだかこのところ原発のことを威勢よく「やべえよ、やべえよ」と言わんばかりの記述をしてしまったが、一週間の北海道帰省を終えてモノレールから山手線に乗り換えて窓の外を見ていたら、新橋の駅前で、プラカードを持って署名活動の準備をしているヒゲズラでドレッドヘアーで汚れたTシャツでタバコをふかしているダラダラした若者たちの姿があった。なんだかなー。おめえら、そのプラカードなり署名活動ってのが、ひとをバカにしているだろ!と不快に思った。そんなことでは物事は動かない。

内田樹さんのブログ「脱原発の理路」(http://blog.tatsuru.com/2011/05/20_0900.php)

なるほどー。すべてはアメリカさまの手の中でござったか。

そんななか、ふと副島隆彦(http://www.snsi.jp/)の対談本『原発事故、放射能、ケンカ対談』(幻冬舎)にも遭遇する。副島せんせいは福島原発のそばに住んで野菜を食べると宣言までしている。おれは代ゼミに勤務していた20代のころからの副島ファンである。職務でおれは毎日副島せんせいの英語の授業を聞いていたが、このひとは特別だと思っていた。副島本はかなり読んできたが、なになに?この程度の放射能はまったくモンダイない!と言い切っている。そうか、そうなのか、と、少し安心してきたのであった。

レディー・ガガのネーミングの由来は、英国国民的ロックバンド・クイーンの「レディオ・ガガ」を彼女がしきりに歌っていたのがニックネームになったことだ。ブレイク前のクイーンが日本ではいちはやくミュージック・ライフ誌の影響もあって大人気になっていたこともあってクイーンの面々は激しく親日だった。「手をとりあって」という日本語が歌詞になっているヒット曲すらある(震災チャリティーCDにも収録された)。

いま店頭にあるクイーン本で精神科医の斎藤環さんが、オザケンの「愛し愛されて生きるのさ」は「ミスファイアー」の引用であるとの指摘をしていた。鋭い!気付かなかったー。

オザケンといえば、永遠の名作『ライフ』を出したあと、ぎゅっと凝縮したようなシングルを出しつつ、魔法がかかったようにジャズ・ピアニストの渋谷毅、ジャズ・ベーシストの川端民生とトリオ(!)を組んでしまったわけだが。オザケンと川端民生をダブル追っかけ状態であった30代後半のおいらが・・・人生を転げてしまうのだってヒリヒリするほど楽しかったぜ、正しさの頂点を視ていたもんさ。

その、渋谷毅と川端民生のデュオ録音が・・・まもなくリリースされるみたいだぜ!渋谷さんのブログ「川端民生さんとのduo、その後」(http://blog.carco.jp/?p=1097)注視せよ。

<track 130>

Run Devill Run (http://www.youtube.com/watch?v=VUIHojUUF_c&feature=related) / 少女時代 2011

サビの走る仕草、鐘を叩くような仕草、腕を胸の前に輪にしてボディをスイングさせる仕草、そこんところがツボである。白いコスチュームの踊りだけでいい。

<track 131>

Birds Abide / Barre Phillips,Catherine Jauniaux,Malcom Goldstein from 『Birds Abide』 (Victo cd 119) 2010

バール・フィリップスの演奏をはじめて聴いたのは、97年頃だったか、桐生市の有鄰館(ゆうりんかん)http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/home.nsf/a170e5c408a86cd8492568ff000dcc0e/f646024083008af649256f8f0017fa08?OpenDocument、レンガ造りの倉庫の中でのソロ演奏、まだ寒い時期だったか、バールさん「すこし、さむいね」となまった日本語で、演奏をはじめたのだった。実に理路整然とした、それは見事な演奏で、文化都市桐生の倉庫の暗がりに沈んでいる匂い(そこは味噌醤油蔵だった)の中で、コントラバスの理路整然がまるでヨーロッパそのものとして際立って聴こえるようで、会場の底冷えする空気、木の長いベンチに7にんほどの観客。ライブ全体の構成は手慣れたもののようであったし、じつに美味いうどんを食べたような満足感があった。そのときマネリ父子とのトリオ録音が出るなんて思いもよらなかった。

バールさんとマネリ父子との名盤『テイルズ・オブ・ローンリーフ』の福島恵一さんによる国内盤ライナー(http://homepage3.nifty.com/musicircus/ecm/e_com/010.htm)、す、すでに「英国フリー・ミュージックは、もともと音響探求的傾向を強く持っている」という問題意識を持っていることにもびっくりするが・・・、バールさんの演奏を「すらすらと書き下される幾何学の証明にも似た、すっきりと明晰かつ明澄なギリシア的とも言うべき優美さ」と形容する不動の記述がまずすばらしい。そして、バールさんとマネリ父子のインプロの違いをここまで明確に書いているのにも、読むわたしは耳を拓かれたもので、まったく気付いていなかったのだ、共演録音の報せをきいて「レイクさん、それは正しい!」とガッツポーズをしただけであった。

その福島さんが、今年の4月〜6月のベスト(http://miminowakuhazushi.dtiblog.com/blog-entry-110.html)として、本盤を挙げている

えっ?えっ?インプロ最古参のバールさんと女性の声とヴァイオリンの即興盤?なつかしのVictoレーベル?・・・ぶっちゃけ新しい即興であるような予想がつかない・・・。

聴く。のっけから、・・・極限に短い時間を聴き逃さずに各々の奏者は関与しあっている、し続けている、この密度の持続に、聴いているおいらが息をするのもはばかられる、息してるんだけど、どの瞬間にも息詰めたものがある。そしてこの、女性の声が・・・。

すでに福島さんがテキスト化されている。「その場限りの演劇的対応や新奇なサウンドの応酬へと立ち位置をずらすことなく」・・・全文引用してしまいそうだぜ。わかったぜ、兄ちゃん。おれが聴いたヴォイスパフォーマーなんてメレディス・モンク、マギー・ニコルス、ローレン・ニュートン、巻上公一、ジーン・リー、フィル・ミントンぐらいしか記憶にないが、このジョニオーさんはすげえな。偶然だけど、何か、こないだのジャンチト・シェルシ「山羊座の歌」平山美智子公演に対する批評になっているようにも思える。

<track 132>

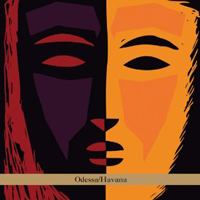

Lailadance / David Buchbinder from 『Odessa/Havana』 (Tzadik) 2007

David Buchbinder: Trumpet Jorge Luis "Papiosco" Torres: Percussion Hilario Duran: Piano Aleksandar Gajic: Violin Mark Kelso: Drums Rick Shadrach Lazar: Percussion Quinsin Nachoff: Reeds Roberto Occhipinti: Bass Dafnis Prieto: Drums John Gzowski: Oud

オデッサはジャズ発祥の地ではないか、というトヨツキー将軍のレクチャー「よいどれ黒海周遊ジャズツアー」@カフェズミの第2回7月1日でした。

1910年代には世界同時にタンゴの大ブームがあった。世界の船乗りたちが伝播させていた。港町ニューオリンズのジャズもまた世界同時に伝播していたことは疑いない。世界中の港町でジャズはそれぞれに固有の匂いをまぜながら進化していったようだ。

黒海の港町、オデッサ。キューバの港町、ハバナ。このふたつの港町をタイトルにした、Tzadikの「ラディカル・ジューイッシュ・カルチャー」シリーズの一枚が紹介された。レーベル・イメージからは想像できない、明るくてはつらつとしたゴキゲンな快速特急ジャズであった。個々のミュージシャンのテクニックもすばらしく、聴き逃せない一枚。

なんか、いいジャケだろ?やっぱ音楽はジャケがなくっちゃ始まらない。

<track 133>

Fermata Scandola / Alex Sipiagin from 『Destinations Unknown』 (Criss Cross) 2011

Alex Sipiagin (tp, flh), Chris Potter (ts), David Binney (as), Craig Taborn (p, key), Boris Kozlov (b), Eric Harland(Ds)

テイボーンのエレピだ、この盤は。

リーダーのシピアジンが7曲中6曲を作曲、構成の風情はデイブ・ホランドの流れだろうか?、ポッター、テイボーン、ハーランドというそれだけで三倍満になりそうなグループ。・・・でも、ゼニで買われているだけだ。おのおの、いい仕事はしている。見事な日本野球を観ているような気にさせられる。シピアジンの作曲動機は世界中を旅したイメージだそうだ。1曲目は「Next Stop - Tsukiji 次はー、築地」という。ぜんぜん面白くない。この演奏、どのトラックも10分前後の長尺なものにしているのは、ひとえにハーランドの闊達な叩きであるし、それ以上のサムシングはない。ラストナンバーだけ、トニーニョ・オルタ作曲「Mew Canario Vizinho Azul」。同僚の引越しの手伝いするのにBGMにするくらいしか使用法がない。

<track 134>

Love ! / 美空ひばり from 『LOVE! MISORA HIBARI JAZZ & STANDARD COMPLETE COLLECTION 1955-66』

練馬の図書館にこんな盤が在庫していた。美空ひばりのスタンダード。日本語だけど、いいぜ。たまらんぜ。

偶然、ニューヨークのプーさんに「おいら、人形の家とか花嫁とか京都慕情とか夜明けのスキャットとか愛のさざなみとか草原の輝きが好きなんだけど」とメールしていたんだ。そしたら、おれはあれだな、美空ひばりだな、原信夫のシャープ&フラッツで弾いたし、デュオもしたぜ、弘田三枝子に頼まれてレッスンしたこともあったな、と。

ううむ、「ブンガワン・ソロ」のなにげにかすかに挑発的な間を感じさせているのはプーさんなのだろうか???

がんばれ練馬図書館!所有するCDをすべて寄贈したいが、だめなんだそうだな。

<track 135>

三善晃 : レクイエム / 外山雄三,日本フィルハーモニー交響楽団,日本プロ合唱団連合 from 『レクイエム』 (日本伝統文化振興財団)

作曲家・吉松隆さんのブログ「八分音符の憂鬱」より「三善晃「レクイエム」の衝撃」(http://yoshim.cocolog-nifty.com/tapio/2007/12/post_ff40.html)

収束しない原発のこと、震災復興のこと、おれはナンもできてねえ、芸術だっていやおうなく変容しなければウソだろ、おれは第一いらだっている。

侵略は品を変え、かたちを変え、人類発展普遍の法則。

本多勝一著『先住民族アイヌの現在』(朝日新聞社)、札幌市白石区の図書館でつい手にしていた。学生のときに読んだ本多勝一。

財団法人・アイヌ無形文化伝承保存会が最近発行した『アイヌ文化』第14号で、秋葉氏は「クナシリ・メナシの乱二百年」と題して、最後の蝦夷蜂起(えぞほうき)といわれている寛政元年(1789)の乱の背景を書いている。

フランス革命開始(七月十四日)に先立つ五月七日、北上してきた日本人(和人)のあまりに苛酷な扱い(奴隷化・搾取・強姦)に、国後(クナシリ)島や根室周辺のアイヌたちが、民族の存亡をかけて決起する。次々と番屋を襲い四十九人の和人を殺したが、結局は松前藩に敗れ、三七人のアイヌ決起者全員が死罪となった。アイヌたちの呪いの叫び(ベウタンケ)のうちに無念の斬首執行となったのは、フランス革命のさなかの七月二一日であった。

おれは、いま三善晃のレクイエムを、2011年のレクイエムを、ライブで聴きたいのだ。

ずっと、そう思っていたのだ。

Niseko-Rossy Pi-Pikoe:1961年、北海道の炭鉱の町に生まれる。東京学芸大学数学科卒。元ECMファンクラブ会長。音楽誌『Out There』の編集に携わる。音楽サイトmusicircusを堀内宏公と主宰。音楽日記Niseko-Rossy Pi-Pikoe Review。

1.31 '16

1.31 '16

追悼特集

ポール・ブレイ Paul Bley

![]() :

:

#1277『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』(ピットインレーベル) 望月由美

#1278『David Gilmore / Energies Of Change』(Evolutionary Music) 常盤武

#1279『William Hooker / LIGHT. The Early Years 1975-1989』(NoBusiness Records) 斎藤聡

#1280『Chris Pitsiokos, Noah Punkt, Philipp Scholz / Protean Reality』(Clean Feed) 剛田 武

#1281『Gabriel Vicens / Days』(Inner Circle Music) マイケル・ホプキンス

#1282『Chris Pitsiokos,Noah Punkt,Philipp Scholtz / Protean Reality』 (Clean Feed) ブルース・リー・ギャランター

#1283『Nakama/Before the Storm』(Nakama Records) 細田政嗣

![]() :

:

JAZZ RIGHT NOW - Report from New York

今ここにあるリアル・ジャズ − ニューヨークからのレポート

by シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley,剛田武 Takeshi Goda, 齊藤聡 Akira Saito & 蓮見令麻 Rema Hasumi

#10 Contents

・トランスワールド・コネクション 剛田武

・連載第10回:ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報

シスコ・ブラッドリー

・ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま

第1回 伝統と前衛をつなぐ声 − アナイス・マヴィエル 蓮見令麻

音の見える風景

「Chapter 42 川嶋哲郎」望月由美

カンサス・シティの人と音楽

#47. チャック・へディックス氏との“オーニソロジー”:チャーリー・パーカー・ヒストリカル・ツアー 〈Part 2〉 竹村洋子

及川公生の聴きどころチェック

#263 『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』 (Pit Inn Music)

#264 『ジョルジュ・ケイジョ 千葉広樹 町田良夫/ルミナント』 (Amorfon)

#265 『中村照夫ライジング・サン・バンド/NY Groove』 (Ratspack)

#266 『ニコライ・ヘス・トリオfeat. マリリン・マズール/ラプソディ〜ハンマースホイの印象』 (Cloud)

#267 『ポール・ブレイ/オープン、トゥ・ラヴ』 (ECM/ユニバーサルミュージック)

オスロに学ぶ

Vol.27「Nakama Records」田中鮎美

ヒロ・ホンシュクの楽曲解説

#4『Paul Bley /Bebop BeBop BeBop BeBop』 (Steeple Chase)

![]() :

:

#70 (Archive) ポール・ブレイ (Part 1) 須藤伸義

#71 (Archive) ポール・ブレイ (Part 2) 須藤伸義

![]() :

:

#871「コジマサナエ=橋爪亮督=大野こうじ New Year Special Live!!!」平井康嗣

#872「そのようにきこえるなにものか Things to Hear - Just As」安藤誠

#873「デヴィッド・サンボーン」神野秀雄

#874「マーク・ジュリアナ・ジャズ・カルテット」神野秀雄

#875「ノーマ・ウィンストン・トリオ」神野秀雄

Copyright (C) 2004-2015 JAZZTOKYO.

ALL RIGHTS RESERVED.