|

|

|---|---|

|

|

|

藤枝静男の『田紳有楽・空気頭』を文庫になった頃に読んで、その田園で突然変異した日本語のファンタジー感に漂った。練馬区田柄の上空を走る高い送電線を見上げながら・・・お茶碗になって、日本中の電線を飛び回るんだ・・・と口をついて出たあたりで、法王ポール・モチアンの叩きが身体の中で生成してきたのだから、それをそうだと書けばいいものをいろいろジャズ史に結び付けたりサウンドを説明しようとしたりしてきたのだった。

<track 154>

First Watch - John Taylor’s Month Away / King Creosote & Jon Hopkins from 『Diamond Mine』 (Domino Recording) 2011

場所はきっとイギリスのどこか。

ゆったりとした賛美歌の下降を漂わす木製ピアノの響き、食器が用意される音や若い労働者の話す声、給仕のおばさんの話し声、そして、郊外の空気の響き、空き缶に水が落ちる小さな音、・・・、そして景色は重層して、映画の特殊効果でもこうはいかないだろうなあ、楽器やフィールドレコーディングとその音像処理の魔法がかかったような手さばきに耽溺し続けている。

この水準のサウンド制作がポップスのスタンダードになってゆくのだ。なってしまうのだ。オーガニックとかチルアウトと方向としてはそういう言い方になるが、・・・クオリティの水準更新は事態としては苛烈だ。

キング・クレオゾートはスコットランド出身のシンガーソングライターで、ジョン・ホプキンスはイギリスの有名なプロデューサーらしい。検索してこのレビューがあった>(http://musicreview.jp/v1/html/reviews.php?id=224)、なるほど時間の制約を受けずに制作された理想的な手の込みようだ。

アルバムタイトルは「ダイヤモンド鉱山」。スリーブには、イギリスのどこかの古地図がデザインされている。北海道の炭鉱夫の末裔としては、そういうノスタルジアも代入させてしまうのだわ。

昨年の秋だったか、表参道の月光茶房で聴いてしまった一枚。店主原田正夫さんが「帰ってきた『地下に隠れた月をめぐる2011年の10枚』」(http://homepage3.nifty.com/musicircus/main/2011_10/tx_7.htm)で、常備CDとのこと。いやはや、喫茶店に出かけてこんな奇跡のような音盤に遭遇するなんて、店主の狙いどおりなのがちょっとくやしいですし、音楽喫茶店店主にあこがれる・・・。ああ、そうか「地下に隠れた月」って月光茶房は地下1階にあったのだっけ・・・。

・・・月といえば、5月5日の深夜にこれ聴きながら駐車場で、見上げた月がデカくて眩しいので老眼がさらに進んでしまったと同僚に話したら、13%大きくて30%眩しいスーパームーンだとNASAが発表していると。

<track 155>

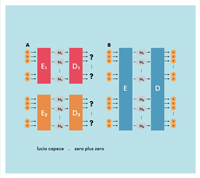

zero plus zero / lucio capece from 『zero plus zero』 (Potlatch) 2012

パステルカラーのジャケを手にして、そのまま通勤の車の中で聴いていたのだった。何のCDを入れていたのかも忘れたまま、深夜の静寂の中で、明け方の光が射してくるざわめきの中で、気持ち良過ぎて日記に書いた。

「聴いたことのない気持ち良さだ。やかんのフタが熱湯でパカパカ言って昔のバイクのエンジンの真似をしてるんでしょ?と思いきやサックスのハウリングなんやら?と考えることは考えてみるんだが、気持ちいい体感が先に立ってドキドキする。なんやなんやポトラッチ(http://www.potlatch.fr/)は先鋭的な血の味がする即興レーベルではなかったんかい!と漫才の突っ込みを入れてるひまはない。・・・。この妙に懐かしい音感を操る手管はクローディア・クインテットに似ている。・・・。天使幼稚園でかわいい的場せんせいが奏でたオルガンの風に包まれているような心持ちになってうっとりしている。・・・。やばい。こんな音盤があっていいのだろうか。これまでの評価軸では測れないで、気持ちいいとしか今日は言えない。」

数日後、福島恵一さんがブログで本盤を特別にレビューしてくれた。

この日記から飛んでください>

「正弦波が描き出してしまう〈風景〉」耳の枠はずし 福島恵一 (http://www.enpitu.ne.jp/usr/bin/day?id=7590&pg=20120419)

さらに、進んだ論考まで!

この日記から飛んでください>

「〈風景〉と〈建築〉に関するノート」耳の枠はずし 福島恵一

(http://www.enpitu.ne.jp/usr/bin/day?id=7590&pg=20120425)

<建築>の<風景>化、<風景>の<建築>化を対比された二つの音源、まさにそのとおりだ。

インフォメーションなく不意に接したサウンドに耳をそばだてる。ヘッドホンを外すと、パソコンのモーターや自分のワイシャツの擦れる音にまで驚く。じっとしていると外の自転車がアスファルトを走る音や駐車場の木々のざわめきまで、耳が感知してしまっている。

<track 156>

思い出せなくなるその日まで / Back Number (ユニバーサル) 2011

視聴サイト>http://omoidasenakunaru.com/

すいません、Jポップです。

新田義貞と岡部幸雄と子育て呑龍とスバル富士重工と水道の民営化と、おいらが失業保険で暮らしていてきよちゃんと出会ったことと、館林「西の洞」ピアノソロ3デイズに通ってはじめて菊地雅章とお話したことで有名な群馬県太田市、出身のJポップバンド、バック・ナンバー。

バック・ナンバーとは、元カレ、元カノのことなのね。次男に聴かされ一聴して、これはレミオロメン以降の系譜の音楽性だな、と断じていたわけだが、耳から離れねえええ。起承転結というか、ダメ押しラストの歌詞までお見事。この曲をカラオケで泣きながら歌う女の子、って、たしかにわかるけど痛々しいわ。ううう、実に女々しい!カラオケでCoccoを歌われるよりは怖くないわよ。

由紀さおり「手紙」をおふくろは歌い、さだまさし「飛梅」をおれは歌い。ちがうか。

こんな編集CDR作ってました「423F」。

01. 思い出せなくなるその日まで / Back Number

02. If I Had You / The Korgis

03. 反復 / 友部正人

04. ぼくらが旅に出る理由 / 小沢健二

05. 蝉 / 斉藤和義

06. 帰れない二人 / 井上陽水

07. 乾杯 / 友部正人

08. Are You Going With Me? (live) / Pat Metheny Group

09. First Circle / Pat Metheny Group

10. Are You Going With Me? / Pat Metheny & Anna Maria Jopek

11. Pieces / L'Arc〜en〜Ciel

12. Mirror Balls / DCPRG

<track 157>

Dexter’s Tune (Randy Newman) / Johnathan Blake from 『The Eleventh Hour』 (sunnyside) 2012

映画『レナードの朝』(1990)のサントラはランディ・ニューマンが作っていたのか。その中の一曲を、イントロにマーク・ターナーが独奏でいい具合にぬろろろ吹いて土俵入りを決めている。ダスティン・ホフマンと口にすると甘酸っぱい青春の味がする。ダスティンホフマンファンは本盤を買うべし。お、ダスティン・ホフマンさん(74)、ロンドンでジョギング中に心臓発作を起こした27歳男性を人命救助のニュース。74さいのホフマンを観たいぞ。

これは今年あたまに買ったジャズ盤新譜。マーク・ターナーが10曲中9曲入っているというんで購入。ドラマー、ジョナサン・ブレイクの初リーダー作。冒頭のタイトル・トラック魅力といい、ニューヨークのメインストリーマーたちが勢揃い、堂々とした作品だ。聴くと元気になるです。

Johnathan Blake(ds)、Jaleel Shaw(as except M3、M4、M8、M10)、Mark Turner(ts exceps M5)、Kevin Hays(p、fender rhodes except M1、M5、M6、M10)、Ben Street(b)

プラス(special guest)

Tom Harrell(tp、flh M3<M5)、Gregoire Maret(hca M1、M10)、Robert Glasper(p、fender rhodes M1、M5、M10)、Tim Warfield(ts M8)

ポール・モティアンとエリック・ハーランドを二つの極としてジャズ・シーンを見ていたが、モティアン逝去によりハーランドだけになってしまった。このジョナサン・ブレイクはハーランドの極に属する有望株だと捉える。この一極になったシーンが、表面張力でパンパンにはじけそうになっている。具体的には、エリック・ハーランドのリーダー作『Voyage』であり、バティスト・トロティニョン『Suite..』(ハーランド、ターナーらを組成している)の隙の無いジャズ・ファン必携の二大傑作のことだ(まずこれをオーディオの中央に据えてキチンと耳で押さえておかないといけないのだ)。その上でこのシーンの決壊、を、どこに見るか。または、この表面張力の中からどう脱出するか。

ヘンリー・スレッギル、タイショウン・ソーレイ、スティーブ・コールマンは少なくともこの領域には居ない新しいジャズに越境してきていることが確認されている。トニー・マラビーの軌跡もそうだ。

<track 158>

ペチカ /嶺川貴子 + rei harakami from 『にほんのうた第4集』 (commons) 2010

若い同僚の車の中でかかってたCD。

整い過ぎてんじゃねーか、これだけ多彩な音楽家が参加しているのに全部背後に坂本龍一が視えるしさ!、そのプロデューサーの枠内に収まった演奏ばかりじゃないか、個々のミュージシャンのポテンシャルはキチンと製品に収まっているんだぜ、たとえばだよ、あがた森魚でも友部正人でも小谷美紗子でも、無理かもしれんが友川カズキ、ちあきなおみだとしたらよ・・・たださんわからないですよ。そうかい。

しかし。これは海外のリスナーに向かっても視野にあるんだったら、アリだな。それは世界水準のサカモトが逃れられない身体化された伝達能力ゆえんかもしれない。プロデュースってそういうことか。デモーニッシュなはみだしは希薄だ。お、岡林信康がいいなー、この老境の若さ!でもレイ・ハラカミのトラックを選びました。

坂本龍一総合監修/童謡研究家:池田小百合による楽曲解説入り

01. 細野晴臣 + 木津茂理 + 青柳拓次「村の鍛冶屋」

02. 中納良恵 + ASA-CHANG「北風小僧の寒太郎」

03. ショコラ「冬の星座」

04. イノトモ + ピラニアンズ「小ぎつね」

05. 岡林信康「とうだいもり」

06. 中山うり「たきび」

07. 元ちとせ「冬景色」

08. 小林翔 + 栗原務「冬の夜」

09. 嶺川貴子 + rei harakami「ペチカ」

10. Saigenji「雪」

11. 手嶌葵 + 坂本龍一「雪の降るまちを」

<track 159>

蘇生 / Mr. Children from 『Mr. Children 2001-2005

ミスチルのベストが出て、あちこちでうるせーのなんの。

ミスチルは、“君が大好きだった歌、街に流れる”と、その大好きだった歌はミスチルの曲に違いない「旅立ちの唄」(2007)を聴いて、リスナーであることから旅立ってたんだ。東京文化会館にクラシックのコンサートに通い出したせいなんだろうか?、クラシックの響きに音楽聴き始めの中学生みたいになっていた時、あれだけ聴いてたミスチルの音楽がぼくの生活から消えた。

だけど、母が末期がんで衰弱に向かっている時期に、やっぱり「しるし」、これは親へのこの上ないラブソングだと思う、は、聴いたよ。聴いて、たくさんのたくさんのシーンを思い出して、感謝していた。

そんなことを書こうと思ったわけではないのだ。

さっきFace Bookで「大東亜戦争をこのような視点から見ると死んでいった兵士たちの御霊も救われる思いがいたします。昨年の3.11以来、困難な事態に瀕している今の日本を思うにつけ、画像に写っている兵士たちのような清い気持ちで闘わなくてはといけないと改めて思いました。」とシェアされた動画。

「アムステルダムの光芒【照らされた日本の誇り】」(http://www.youtube.com/watch?v=Dx-BBg0AgP4)

BGMがこのミスチルの「蘇生」。BBC製作のネイチャー・ドキュメンタリー『ライフ ―いのちをつなぐ物語―』でもBGMに使われた。アルバム『It’s A Wonderful World』の冒頭を飾るナンバーだ。

アジアの極東でぼくがかけられていた魔法は誰かが見破ってしまったトリックに溶け出した、という歌詞は911をめぐるアメリカに対してだとこの曲が出た2002年に考えた(http://homepage3.nifty.com/musicircus/rova_n/rova_r1/04.htm)のですが、まったく先の大戦のことでも実に合う歌詞なのだな。

これも似たテーマの動画

「日本に対する世界の評価(賞讃) アジア諸国は親日だった」(http://www.youtube.com/watch?v=yxP3JKupCAY)

あれ?この音楽、誰だっけ?加古隆だっけ。

にしても、ナショナリストの気持ち良さって、こんななのだ。ミスチルもそんななのだ。マインドコントロールって簡単なんかな。You Tubeには、日本軍はこんなに酷かった、という動画も多数あるずら。おらの高校時代の日本史の先生は「歴史は民衆が作ったんだ!」と五百回くらい唱えるおそらく共産党員で日教組だったから、朝日ジャーナルと本多勝一と小田実な大学時代になっていたではないか。バランス欠いてたなー。

これからは加藤陽子先生の「それでも、日本は戦争を選んだ」という論考ともあわせて、だな。

田中宇(たなかさかい)の国際ニュース解説(http://tanakanews.com/)をおすすめします。

<track 160>

俊良主節 / 中山音女 from 『奄美しまうたの原点』 (日本伝統文化振興財団) 2011

今年のあたまに発表された、平成23年度(第66回)の文化庁芸術祭で、レコード部門の優秀賞を受賞したのですね。

昨年、リリース直後に聴いてて、ちょっとショックだった歌声でした。奄美島唄に抱いていた、それは最近のものによる、何というか日本の中の地方性を味わう/楽しむような構えで聴いて受け取ってきたものと、ちょっと異質な、異質というと語弊があるかもしれないけれども、遠くの野生をSP盤のノイズの向こう側に聴いたのであります。この胸をわし掴みにするような生命感を、失ってきた現代、とは言いたくないけれども、確実に「日本の中」に入ってきてしまうという変化、これは誰が悪いというハナシではなくて、哀しみを感じたのでありました。

<track 161>

Burned across the Sky [for Christopher Bird] 16:34 / Jeremiah Cymerman from 『Fire Sign』 (Tzadik Composer Series TZ 8082) 2011

タガララジオ24(http://jazztokyo.com/column/tagara/tagara-24.html)で掲載した「益子博之=多田雅範四谷音盤茶会」発表2011年現代ジャズCDベストテンと、先鋭的なミュージシャンたちが選んだベストテン(http://elintruso.com/2012/02/05/el-intruso-6th-annual-musicians-poll-2011/)が同期していたことは、なんとも益子博之(音楽批評)の耳の確かさを証明していた。

4月22日(日)に四谷音盤茶会vol.05を開催。

「即興もエレクトロアコースティックも現代音楽も混交した、わたしの好きなものがすべて入っている(!)16分34秒。演奏の密度、配置、サウンドの解像度、そして構成力、これはちょっとこれまでの手持ちCDを何百枚かは中古盤屋に行かざるを得ない、満足度の臨界点を更新するブツである。前半にかすかに鳴っていたモールス信号のようなサイン波のような、耳はあわてふためいて空間に満ちる音響すべてを聴きもらしてはなるまいと必死だった。」

と、翌日「タダマス5覚え書き」(http://www.enpitu.ne.jp/usr/bin/day?id=7590&pg=20120422)で書いた曲です。

Nate Wooley - trumpet; Peter Evans - trumpet; Sam Kulik - trombone; Jeremiah Cymerman - clarinet, electronics, synthesizer; Christopher Hoffman - cello; Tom Blancarte - bass, electric bass; Brian Chase - drums; Harris Eisenstadt - percussion

このメンバーは要注目だなー、それにしてもジェレミー・サイマーマン、クラリネットとエレクトロニクスを繰る才能だ。

クラリネットの復権、フォームからマチエールへ、同期/非同期、触感、演奏者のコントロールにすべてを委ねない有り様、・・・など、現代ジャズ(仮)、または、ジャズに聴こえないジャズの未来形、体感としてのまぎれもないジャズ、を、めぐる現在進行形の思考は、四谷音盤茶会を通じて益子博之や福島恵一や原田正夫が論考して・・・、って、おれは逃げてるわけではないぞ、うまく論考ができないだけだ、ただし、多分相当な快楽主義者な耳をしているのだろう、びびっとぞぞけがたたなければ卓袱台をひっくり返すくらいに獰猛なのだよわたしは、その意味でガイガーカウンターなんである。そんなわけで、何かがつかめるかもしれないので、次回7月22日(日)益子博之=多田雅範四谷音盤茶会vol.6(タダマス6)にみなさんご来場ください。

<track 162>

Melissa Dance / Orchestre National De Jazz from 『Shut Up And Dance』 (bee jazz) 2012

えー、昨年7月にタガララジオ22(http://jazztokyo.com/column/tagara/tagara-22.html)で発表した現代ジャズアイコン48ですが・・・

The World Ranking Contemporary Jazz Icons 48 in July 2011 by Niseko-Rossy Pi-Pikoe

1. Paul Motian 2. William Parker 3. Wynton Marsalis 4. Henry Threadgill 5. Kurt Rosenwinkel 6. Kikuchi Masabumi 7. Mark Turner 8. John Hollenbeck 9. Chris Speed 10. Mary Halvorson 11. Bruno Chevillon 12. Bojan Zulfikarpasic 13. Tony Malaby 14. Craig Taborn 15. Thomas Mogan 16. Tyshawn Sorey 17. Stomu Takeishi 18. Gerald Cleaver 19. Hashizume Ryosuke 20. John Herbert 21. Mat Maneri 22. Charles Lloyd 23. Ben Monder 24. Chris Potter 25. Jacob Anderskov 26. Chris Lightcap 27. Fred Hersch 28. Eric Harland 29. Ichino Motohiko 30. Benoit Delbecq 31. Arve Henriksen 32. Thomas Stronen 33. Baptiste Trotignon 34. Tim Berne 35. Ernst Reijseger 36. Joe Morris 37. Ellery Eskelin 38. Miguel Zenon 39. Vijay Iyer 40. Eugene Chadbourne 41. Joe Lovano 42. Noah Preminger 43. Marc Ducret 44. Jim Black 45. Lee Konitz 46. Andrea Parkins 47. Michael Pinto 48. Bill Frisell

・・・それにしてもなかなかいいラインナップだな、それで、法王ポール・モティアン逝去で勢力図が変わるんだよね、ぐぐっと変わる、わたしの関心度、ガイガーカウンターによって。で、神ベーシストとなったトーマス・モーガンが強襲首位に立ちそうなんだが、このあたり競馬の実況中継みたいなもんでもある、もちろんクレイグ・テイボーンも大きく浮上した、新しいランキングを作るぞー。そのうち。

ここで8位に掲げたドラマー/作曲家ジョン・ホーレンベック。

ONJ=オルケストル・ナショナル・ド゛・ジャズ=フランス国立ジャズ・オーケストラ(横井一江さんのブログから>http://kazueyokoi.exblog.jp/7267462/)が、前作はロバート・ワイアット作品をテーマにしていて、今回はジョン・ホーレンベック作品集2CDなのである。ONJの音楽監督ダニエル・イヴィニック(Daniel Yvinec)、

「ダニエル・イヴィネックはメイシオ・パーカー、タニア・マリア、サリフ・ケイタ、スザンヌ・ヴェガ、ジョン・ケール、デヴィッド・シルビアン、サインホ、マジック・マリクなど非常に幅広いジャンルのミュージシャンと共演・レコーディングに参加した経歴を持つ。最近はピアニストのギヨーム・ド・シャッシーと学究的アプローチによるシャンソン集を出したり、リミックス・アルバムのプロデュースも。今年に入ってからは、メデリック・コリニョン(tp)やブノワ・デルベック(p)も参加したバンドTheLostCroonersで『TheLostCrooners』(BeeJazz)をリリースしている。」、ですって、おおお、デルベックの才覚も知っているのか!

このしょもないジャケにかかわらず、内容が笑ってしまうくらいいい!おれはホーレンベックが叩いているかと聴いていたが、ホーレンベックじゃない、じゃないのにホーレンベックよりもホーレンベックしている。この日本語大丈夫か。もう、ホーレンベックはスティーブ・ライヒなんじゃないかというくらいにラリっている。

ホーレンベックの異才に気付いたのは現代ジャズサックスのトップランナーのひとりトニー・マラビーの『Voladores』(clean feed 2009)での鳴らしであったが、ジョン・ホーレンベック・ラージ・アンサンブル『Eternal Interlude』(Sunny Side 2009)での壮大な疾走感と構築するヴィジョンはパット・メセニー級のものがあった。この2枚は現代ジャズファン必携だと思います。

それ以前に、クリス・スピードらとのクローディア・クインテットのリーダーとしてのホーレンベックだった!

なんだか、名詞ばかり並べて音楽のことを説明していないね。

<track 163>

M.B. / Brad Mehldau Trio from 『Ode』 (Nonesuch) 2012

ブラッド・メルドー。かつてはジョシュアやターナーらとの熱いセッションを繰り広げてジャズ・ピアニストであったな。『ラーゴ』、『ハイウェイ・ライダー』をつい聴いてしまうメルドー・ファンなおいら、おいらのまわりにメルドーを評価するリスナーはいないみたい・・・。

グレナディア、バラードとのトリオも随分聴いてきたが、ここに来て、ひとつのふっきれた達成を感じる。或る種のあきらめ、引き算と開放された遊び。ジャレットのトリオ「スタンダーズ」が万全すぎる横綱貴乃花のような『ウィスパー・ノット』に至って自ら「トリオ・ジャズ」とまで口走る勇み足なひょろっとした達成の時期に至ったフェーズがあったことを想起する。メルドーは「メルドー」を名乗るだろう。彼にしか響かせられない夢の色彩、かな。

このトリオの別れの予感を聴くのはおれだけかな。ジャレットみたいに晩節を汚すなよ。

このグレナディア、バラードのリズム隊を率いてマーク・ターナーは「フライ」トリオを演っている。ECMから2作目の『イヤー・オブ・ドラゴン』がリリースされた。ECMマンフレート・アイヒャーとの創造はどうなってくるか。

メルドーはノンサッチ(レーベル)で、今後どんな創造をするか。

ノンサッチの社長、ロバート・ホーウィッツ(Robert Hurwitz)は、元はアイヒャーの部下、ECMのニューヨーク担当であったことは、ノンサッチとECMのカタログの歴史を見較べるのに興味深い。アイヒャーECMは何度目かのアメリカ進出を目指しているここ数年、Winter & Winterのステファン・ウインターとの三つ巴として視るのも面白い。ただの椅子取りゲームでは、もちろんない。

ホーウィッツが3年越しの渾身のちからを込めた『ジョニ・ミッチェル・トリビュート』(2007)、スフィアン・スティーヴンスから始まるのもいい!カエターノ、コステル、ビョーク、カサンドラ(ギターはブランドン・ロス)、プリンス、JT、レーベルを超えたすごすぎなメンバー、メルドーも参加「Don’t Interrupt The Sorrow」を弾いている。

メルドーは映画『ぼくの妻はシャルロット・ゲンズブール』(2003)のサントラのほとんどを書き下ろしてて、ポール・マッカートニー「Junk」を2ヴァージョン、これ、白眉、なんだけど、メルドーはほんとメロディアスを転調させて走るのが好きなのだし、はやくカクテル・ピアノの狂気路線に走ってほしい。日本には菅野邦彦という偉大な師事すべき先達がいることを、誰かメルドーに教えてあげてほしい。

<track 164>

蛹化(むし)の女 / 戸川純 from 『玉姫様』 1984

You Tube>http://www.youtube.com/watch?v=QsJzwqRmrOs

当時のガールフレンドと、パッヘルベルのカノンの入ったLPを都内の中古レコード屋を探し競ったことを思い出す。どれが一番ゆっくりと演奏されていて、いい感じかどうか。幼稚園児が半ズボンで虫網を持って走り回っているだけみたいだった。東京ゾリステンの演奏がいちばんいいね。

戸川純の歌唱が、息継ぎが詰まるところ、に、キュンとする。パンクを感じる。

ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の金色のオーケストレーションでパッヘルベルのカノン、ステージには現在の戸川純、ヴォーカルはクチパクでオリジナル音源をマスターして高音質で流す、そうして「蛹化の女」を聴きたい。ほんとうに聴きたい。

<track 165>

出ろ(ナワ) / チャン・ギハと顔たち from 『何事もなく暮らす』 2010

図書館で、ジャケだけ手にして、イメージからアヴァンギャルドかなー?と聴いたCD。

おお、吹っ切れたビートルズ・コピー・バンドか?韓国語だ、このコーラスは「ユー・ウォント・シー・ミー」だな、09年韓国では現象とまでなっていたバンドだったとは。グループ名といいアルバムタイトルといい、痛快だ。

<track 166>

ストラヴィンスキー:バレエ組曲「プルチネルラ」 オットー・クレンペラー指揮フィルハーモニア管弦楽団 1963・1964年録音 (EMI Classics)

このところ仕事帰りに鳴らしている「ジョビン1972」に続いてヘビロテになった一枚。

クレンペラーの録音盤を知るのと、宮下誠著『カラヤンがクラシックを殺した』(光文社新書:2008)を読んだのと同じ時期だった。

クレンペラー(1885-1973)とストラヴィンスキー(1882-1971)は、まったく同時代人だった。

「プルチネルラ」は1920年に初演された、ちょっとした恋愛サクセスストーリーの音楽。曲としてはデモーニッシュな構造を持っていない。楽しいだけで振り切れる作品だ。そんな曲をクレンペラーが指揮をすると、音楽が呼吸しているのを感じる。戦後のいわゆる現代音楽全盛になった中にあって、過去のモードを新しく響かせようと振られた演奏のように思われる。小品集とか編集CDRとかBGMのように聴ける、ストラヴィンスキーの狂気も無い、そんな楽曲の背後にクレンペラーの視線がどのようだったを探るように、何度も聴いている。

<track 167>

We All Fall Down / Mark Fry The A. Loads (Second Langage SL013) 2011

場所はきっとイギリスのどこか。

これもまた耳にまぶしい一枚。ハープ、鳥のさえずり、ギター、アコーディオン、アップライトピアノ、リコーダー、・・・。音楽は風であり、風に乗る思念であり、戻らない遺失物であり、これから戻ってゆく場所の夢であることを感じさせる。

三つ折のイラストとポケットには何かの種が入った小袋が入っている。

福島恵一さんの10枚(http://homepage3.nifty.com/musicircus/main/2011_10/tx_5.htm)を読んで買った一枚。このCDがぼくの生活に届いてから、このCDをかけながらどこへドライブ旅行をしようかと日本全図ロードマップを開いている。地名などの文字を消して、海岸線のかたちや等高線の模様や道の曲がり方を目で追って過ごしている。

Niseko-Rossy Pi-Pikoe:1961年、北海道の炭鉱の町に生まれる。東京学芸大学数学科卒。元ECMファンクラブ会長。音楽誌『Out There』の編集に携わる。音楽サイトmusicircusを堀内宏公と主宰。音楽日記Niseko-Rossy Pi-Pikoe Review。

1.31 '16

1.31 '16

追悼特集

ポール・ブレイ Paul Bley

![]() :

:

#1277『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』(ピットインレーベル) 望月由美

#1278『David Gilmore / Energies Of Change』(Evolutionary Music) 常盤武

#1279『William Hooker / LIGHT. The Early Years 1975-1989』(NoBusiness Records) 斎藤聡

#1280『Chris Pitsiokos, Noah Punkt, Philipp Scholz / Protean Reality』(Clean Feed) 剛田 武

#1281『Gabriel Vicens / Days』(Inner Circle Music) マイケル・ホプキンス

#1282『Chris Pitsiokos,Noah Punkt,Philipp Scholtz / Protean Reality』 (Clean Feed) ブルース・リー・ギャランター

#1283『Nakama/Before the Storm』(Nakama Records) 細田政嗣

![]() :

:

JAZZ RIGHT NOW - Report from New York

今ここにあるリアル・ジャズ − ニューヨークからのレポート

by シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley,剛田武 Takeshi Goda, 齊藤聡 Akira Saito & 蓮見令麻 Rema Hasumi

#10 Contents

・トランスワールド・コネクション 剛田武

・連載第10回:ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報

シスコ・ブラッドリー

・ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま

第1回 伝統と前衛をつなぐ声 − アナイス・マヴィエル 蓮見令麻

音の見える風景

「Chapter 42 川嶋哲郎」望月由美

カンサス・シティの人と音楽

#47. チャック・へディックス氏との“オーニソロジー”:チャーリー・パーカー・ヒストリカル・ツアー 〈Part 2〉 竹村洋子

及川公生の聴きどころチェック

#263 『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』 (Pit Inn Music)

#264 『ジョルジュ・ケイジョ 千葉広樹 町田良夫/ルミナント』 (Amorfon)

#265 『中村照夫ライジング・サン・バンド/NY Groove』 (Ratspack)

#266 『ニコライ・ヘス・トリオfeat. マリリン・マズール/ラプソディ〜ハンマースホイの印象』 (Cloud)

#267 『ポール・ブレイ/オープン、トゥ・ラヴ』 (ECM/ユニバーサルミュージック)

オスロに学ぶ

Vol.27「Nakama Records」田中鮎美

ヒロ・ホンシュクの楽曲解説

#4『Paul Bley /Bebop BeBop BeBop BeBop』 (Steeple Chase)

![]() :

:

#70 (Archive) ポール・ブレイ (Part 1) 須藤伸義

#71 (Archive) ポール・ブレイ (Part 2) 須藤伸義

![]() :

:

#871「コジマサナエ=橋爪亮督=大野こうじ New Year Special Live!!!」平井康嗣

#872「そのようにきこえるなにものか Things to Hear - Just As」安藤誠

#873「デヴィッド・サンボーン」神野秀雄

#874「マーク・ジュリアナ・ジャズ・カルテット」神野秀雄

#875「ノーマ・ウィンストン・トリオ」神野秀雄

Copyright (C) 2004-2015 JAZZTOKYO.

ALL RIGHTS RESERVED.