『GETZ MEETS MULLIGAN IN HI-FI』(Verve)というアルバムがある。このアルバムのなかで二人は曲によって互いの楽器を交換し、ゲッツはバリトンを吹き、マリガンがテナーを吹いているが、ゲッツのバリトンはゲッツのテナーそのものであり、マリガンのテナーはマリガンのバリトンにそっくりである。アート・ペッパーもアルトの他にクラやテナーをよく吹いていたが、出てくるフレーズはアルトそのもの。バーチュオーゾは往々にして持ち替え楽器までもが主楽器に聴こえてくることがある。

一方、エリック・ドルフィーの場合はアルトもフルートもバスクラもそれぞれが楽器の特性に合わせた個性を主張している。ドルフィーをマルチ・リードと讃えるのはこうした楽器ごとの独立した個性を持ち合わせていたからである。

松風鉱一もアルト、テナー、バリトン、クラリネット、バスクラ、そしてフルートにいたるまでそれぞれの楽器の特性にあわせて自らの語り口を変えうる稀有な個性の持ち主であり、ドルフィーと肩を並べるマルチ・リード奏者である。

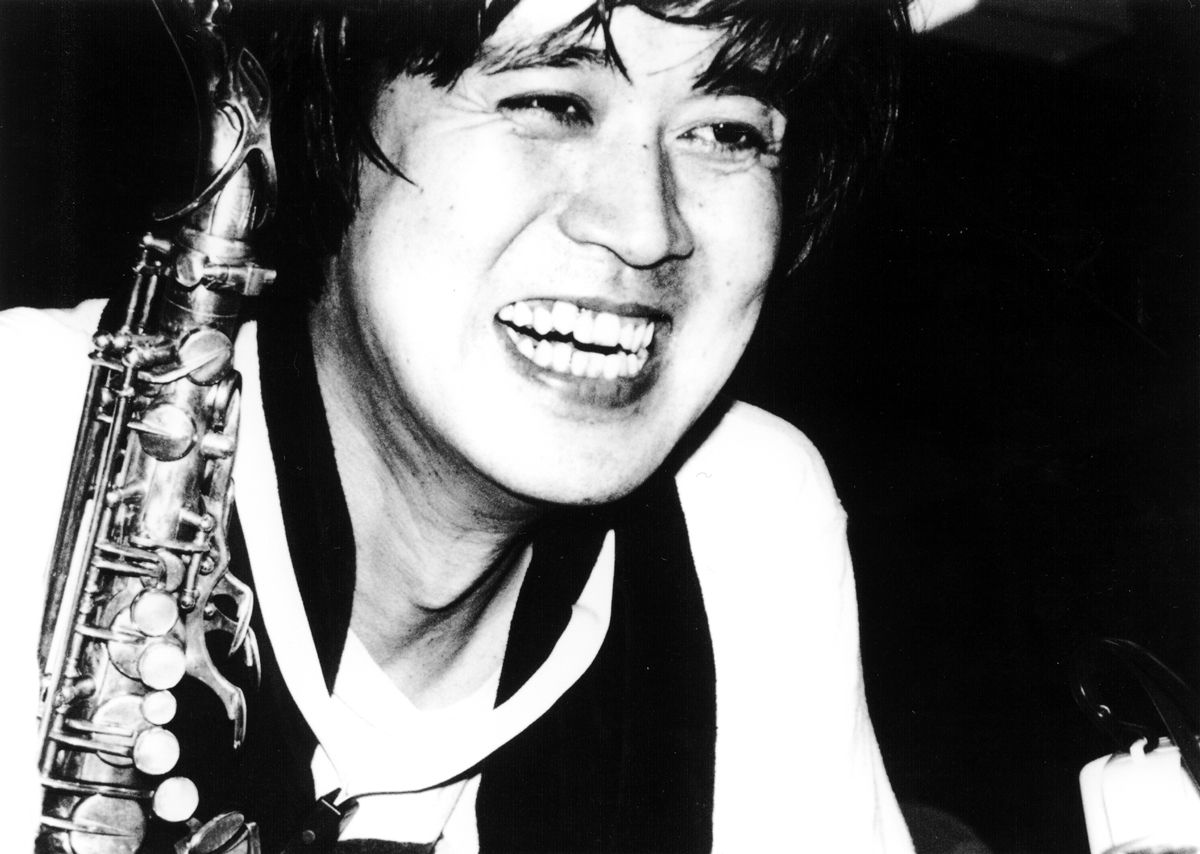

写真は松風鉱一のメジャー・デビュー作『GOOD NATURE』(1981/TRIO)レコーディング時の寛いだひとときの笑顔。このとき筆者は共同プロデュースという立場で松風鉱一の多岐にわたる個性を際立たせる編成として初山博(vib)、望月英明(b)、森山威男(ds)というカルテットを推奨した。

松風の多楽器奏者としての響きを際立たせるにはヴァイブの金属音がよく合うし、森山さんの天衣無縫のドラムが松風の新境地を引き出せるのではと考えたからである。

この顔合わせは見事的中、松風鉱一の存在感を示すと同時に以降の新天地開拓のスタートとなったのであった。

ここで演奏された<What Masa is…She is Out to Lunch>は新婚まもない松風夫人の、まさみさんに捧げた曲であり、同時に当時ドルフィー派と呼ばれていたことへの松風流の答であった。

松風鉱一の作品の大多数は自作曲で占められている。これまでにおよそ100曲以上作曲していて、そのうち70曲位はステージで演奏しているという。そのどの曲ものらりくらりと核心にふれていないようでいて、聴き進むうちに他の人の作品とは一味違う、松風鉱一にしか作れない独特の香りを発していることに気付く。

<注文をうけて何時何時までに上げるという、ある意味、職業的に作曲するわけじゃないから、気分で作るから、演ろうかなと思えば演れるまでとことん作りあげるし、そういう意味では作れるけどね>。すべてにマイペースの松風鉱一らしい曲作り法である。

若い頃は作っても曲名がなかなか付かなくて困りましたよ。それとは逆に曲名が先に出来ちゃって作るのは楽だといえば楽だし、旅なんかしていると、こんなにゲストハウスみたいにだらだらしてちゃいけないなって、ある種強迫観念みたいなものが出てきて書く場合もあるしねと語ってくれた。ゲストハウスとは松風鉱一の2005年の作品『ゲストハウスでお昼ね』(Studio Wee)に収録されたタイトル曲のことで、タイからカンボジアにかけて旅行した時にゲストハウスに泊まり、毎日ビールを買い込み、読書と昼寝などし、サックスの練習などに明け暮れていた時に作られた曲である。

趣味は旅行と読書とお昼寝という松風は無類の旅行好きである。セッションの合間をぬってしばしば海外旅行に足を向けている。

<東南アジアはマレーシア、タイ、台湾、ベトナム、ラオス、ミャンマー、そう韓国も行ったし2年前に中国にも行ったよ>

<今年も5月にとりあえずクアラルンプールに行ってそこからどうするかっていう話でとりあえずクアラルンプールへ行ってね>

またゲストハウスに泊まってお昼寝をするのだろうか。

<ヨーロッパはブダペスト、チェコ、ウィーン、ドイツかな、最近ではね。ハンガリーからドイツに入ってチェコに行って…チェコも好きだからよく行くんですよ>

<旅するって、気ままに行ってない所に行きたいわけで…初めて行くところはスリリングだし、向こうにミュージシャンの知り合いもいるけど、そういう友人と会うことを目的とはしない、とにかく旅することが目的なんだから、いろんな所へ行きたいからね>

松風鉱一は1948年8月6日静岡に生まれる。6人兄弟の末っ子。母親が多趣味で写真をやったり、絵を描いたり版画をやっていたことから松風も版画をやっていたこともあると云う。因みに『松風鉱一トリオ/ア・デイ・イン・アケタ』(アケタズ・ディスク)のジャケットは母親、松風たかさんの版画が使われている。

子供の頃は家にいるよりも外で遊ぶ方が好きで少年野球の選手だったという。中学校でブラスバンドに入る。その時に空いていたポジションがクラリネットだったそうだが余り面白くなく、クラを吹くかたわらアルトを勉強していたという。

<ブラバンのひと達は、君は背が高いからトロンボーンやれとかみんな理不尽なことをいうんだから>と振り返る。合理的な松風にとってはいささか腑に落ちなかったようだ。

中学3年のときに兄からテナー・サックスを買ってもらい、近くの公園とか、早めに学校へ行って練習していた。

<部屋で練習すると家族がうるさいっていうからね。高校へ行ってからは勿論サックスですよね>

高校時代はジャズ喫茶にも通ったし、周りにジャズの好きな友達が一杯いたという。

大物ジャズ・マンの来日ラッシュの1960年代に多感な高校時代を過ごした松風はコンサート・ホールが家から歩いて行けるところにあったり、また姉が労音にいたこともあってデューク・エリントン・オーケストラからスタン・ゲッツ、チャールス・ロイドなど沢山のコンサートを聴いたという。

とりわけジョン・コルトレーンは印象に残っているようである。

<コルトレーンって高校生にとっては最初から混沌として分からなかったけど、とにかくとっても刺激的だったの>と1966年の来日コンサートを振り返る。

一番尊敬しているミュージシャンを聞くと

<今一緒にやってるミュージシャンは皆評価しているよ>

とひとこと、そして

<ドルフィーとかコルトレーンとかはマエストロですよね、昔はいいなって聴いていたけどそれも今はだんだん薄まっちゃってきてるしね。でも当時のコンサートだったらコルトレーンも強く印象に残っているし、キング・カーティスなんかも好きだったね、ソウル・バンドも10年位やってたからね。でも、僕は誰聴いてもそういう人になりたいとは思わないよ。みんなそれぞれ個性があるんだしさ>

個性派といわれてきた松風らしい言葉がかえってきた。

高校2年位からジャズって面白そうだなと思い熱心に練習をはじめる。先輩のすすめもあって国立音大の教授、石渡悠史さんに師事する。

<月に2回、当時は新幹線なんてなかったからブルートレインか、昼間の急行列車で東京まで通ったの、大学の1年まで3年間習ったの、栄ちゃんも習った先生でね>偶然にも林栄一(as)と同じ先生に付いたことはあとで分かった。

高校を卒業して国立音楽大学器楽科サキソフォン専攻に進む。大森明(as)が同級生にいる。当時の国立音大は山下洋輔(p)はすでに卒業していたが先輩に本田竹広(p)がいて、その練習姿も見ているし、専攻は違うものの同期に津田俊司(ds)、梅津和時(reeds)、原田依幸(p、reeds)、初山博(vib)、板橋文夫(p)、小宅珠実 (fl)、吉田憲司(tp)、後輩に佐山雅弘(p)等がいたという。ライヴ・ハウス「国立ノートランクス」の村上寛さんが主唱する中央線ジャズの中枢がこの時期の国立音大に揃っていたことになる。

国立音大に在学中から津田俊司(ds)等とライヴ・ハウスで演奏をはじめる。

<吉田憲司(tp)が渋谷のオスカーに出ていてね、音大バンドっていって俺がサックスやって原田依幸(p)がウッド・ベース弾いて出ていたりしたの、その後、早稲田のジャズ研なんかがやって来て知り合いになってね>これがプロ・デビューの真実である。

この原田依幸とは2003年にデュオ・アルバム『無明』(Ohrai)を録音している。

国立音大を卒業後の1975年の11月21日、松風は中央大学の白門祭に招かれ427号室で演奏する。古澤良治郎(ds)、山崎弘一(b)とのピアノ・レス・トリオでの演奏は名作『AT THE ROOM427』(ALM)として発表され、これがファースト・アルバムとなる。この頃から松風鉱一はピアノ・レスのトリオをしばしば編成しライヴ・シーンに登場する。

1970年代のしばらくの間、松風は「生活向上委員会」を名乗って演奏していた。「生活向上委員会」は梅津和時(reeds)と原田依幸(p)が音大時代の1971年から名乗っていたグループ名だが二人はこのグループ名を松風に預け1974年に梅津が、1975年に原田がニューヨークに渡り、「生活向上委員会ニューヨーク支部」を名乗る。原田が渡米するとき、松風も一緒にニューヨークへ行かないか、と誘われたそうだが、ニューヨークには行かず譲り受けた「生活向上委員会」名を名乗って演奏していたのである。梅津、原田はニューヨークでA.アブダラー(tp)、W.パーカー(b)らと組んでアルバム『SEIKATSU KOJYO IINKAI』(SKI)を作り1975年に帰国する。梅津と原田は帰国後は「集団疎開」を名乗り活動を始動し、1978年には「生活向上委員会大管弦楽団」を結成、翌年にはマスコミの注目を浴びることになる。

一方の松風鉱一は1976年6月、明田川荘之(p)、山崎弘一(b)、宮坂高史(ds)のカルテットで『生活向上委員会 ライブ・イン・益田』(アケタズ・ディスク)を残している。

また、松風は当時、八王子にあった「アローン」で国立音大生達を中心にリハーサル・オーケストラ「国立ファウル・チップス」も組織している。この「国立ファウル・チップス」は生活向上委員会大管弦楽団の母体の一部となったともいわれている。

マルチ・リード松風鉱一は演奏活動もマルチ、この頃古澤良治郎(ds)、川端民生(b)とのトリオでも演奏活動をしていて、1978年にはこのトリオに大徳俊幸(p)を加えてカルテットで『EARTH MOTHER』(ALM)を録音している。そして冒頭に挙げた『GOOD NATURE』へとつながる。このころ松風は「森山威男カルテット+1」でも演奏しているのである。

また、並行して松風は沢井原児(sax)、梅津和時(reeds)との3管グループ「「サックス・ワークショップ」にも参加し1982年『ライヴ・イン・浜松』(アケタズ・ディスク)を作り、さらに板谷博(tb)の「ギルティ・フィジック」にも参加し1990年『SHAKE YOU UP』(アケタズ・ディスク)、1995年『VAL』(off note)の2枚のアルバムを残している。

松風鉱一のキャリアの中でも大きな位置にあるのが渋谷毅との関係である。

渋谷毅オーケストラは渋谷さん自身が書かれたライナー・ノーツによると1986年10月の名古屋でのコンサートで編成されたオーケストラがきっかけで、その翌月の11月にメンバーをほぼ現行の陣容にして「新宿ピットイン」で記念すべき初演を行ったのがその始まりだそうだが、松風はその名古屋からのメンバーで渋オケの生え抜きの1人、足かけ28年にも及ぶ付き合いである。

<渋オケは一番最初からだね、ダラダラやるところかな、何事に関してもキメがないんだ。何をやってもいいし、やめてもいい、戻ってきてもいいし…だから自由といえば自由だし、とにかく変に神経使わなくていいからこれだけ長くやってられるんだろうね>

デユーク・エリントン・オーケストラの初来日公演ではクーティー・ウィリアムス(tp)やポール・ゴンザルベス(ts)、ハリー・カーネイ(bs)、ローレンス・ブラウン(tb)とかの長老達に魅せられたという。とりわけジョニー・ホッジス(as)のダラダラしているんだけど自分のソロ・パートになったときの凄さに驚嘆したという。このへんの表現は渋オケにおける松風そのものである。渋谷毅オーケストラではファースト・アルバム『Live 1989』(carco)から通算6枚の作品を渋谷毅のレーベル「carco」と「アケタズ・ディスク」から発表している。

そして、1999年、筆者は渋谷さんのこれまでの諸作とはちがった意味で渋谷さんのエッセンスを作品にしたいとの思いで渋谷さんと何度か検討を進めた。その結果生まれたのが『エッセンシャル・エリントン』(NIPPON CROWN→Yumis Alley)である。渋谷さんのエッセンスとエリントンの真髄を重ね合わせて名づけたのである。渋谷毅がエリントンゆかりの曲をアレンジし演奏する。結果スイング・ジャーナル誌の第33回ジャズ・ディスク大賞・日本ジャズ大賞を受賞する。メンバーは渋谷毅(p)、峰厚介(ts)、関島岳郎(tu)そして松風鉱一の4人編成。この録音を機に「エッセンシャル・エリントン」はグループとしてスタートすることになりこのオリジナル・メンバーは固定化し、ときおりゲストを加えてエッセンシャル・エリントン+ゲストという形で現在まで15年間活動を継続し、通算3枚の作品を残しているが、そのどれもで松風はアルト、テナー、バリトン、フルート、クラリネットを使い分けエッセンシャル・エリントンの要になっている。なかでも1作目での<パッション・フラワー>では松風のフルートの奥深い優雅な響きがこれまでにないエリントンの世界を描きあげている。

こうして松風鉱一の足跡をふり返ってみると大変なキャリアである。しかし松風は学生時代から現在まで45年ほどの間、常に自己のグループを維持し続けている。それはピアノ・レスのトリオだったり、ギター入りのピアノ・レス・カルテットだったり編成は色々であり、『ア・デイ・イン・アケタ』(アケタズ・ディスク)の<象さん(團伊玖磨)>などごく一部の例外をのぞけばそのどれもが松風鉱一の自作曲を演奏し続けている。『ア・デイ・イン・アケタ』(1993〜4、アケタズ・ディスク)は水谷浩章(b)と小山彰太(ds)とのトリオ、『万華鏡』(1997 off note)はこのトリオにゲストとして三好功郎(g)が加わる。2005年の『private notes』(Studio Wee)からは加藤崇之(g)、水谷浩章(b)、外山明(ds)とのカルテット。このカルテットは2006年にも『ゲストハウスで昼寝』(Studio Wee)を発表、現在も活動をしている。また2008年には南博(p)、吉野弘志(b)とのトリオで「zekatsuma akustik trio」を結成、『リンデンバウム・セッション』(studio wee)を発表している。

松風鉱一はこうした自分のグループではまるで自分に向かって語りかけるように吹く。これらの作品で松風はまるで自画像を描いているかのように独特の語り口で音を紡ぎだす。

現在、松風鉱一はこのカルテットにピアノの石田幹雄を加えた「松風鉱一カルテット+石田幹雄」で活動するほか「渋谷毅オーケストラ」、「エッセンシャル・エリントン」、「今村祐司(per)GROUP」、「水谷浩章 phonolite」等で演奏をしている。

かつて松風鉱一はライナー・ノーツのなかで、ジャズは常にセッションだ、そして重要なことはセッションとは決してその場のぶつかり合いから生まれる一瞬の出来事ではなく、常にぎりぎりの集中力から生み出された緻密なコラボレーションの結晶となることである、だからジャズはやめられない、と語っている。

<気がつくと、あまり物事に熱中しないタイプなのによくこんなに永くやっていられるなぁって思いますよ、それだけ魅力があるんだろうね>

ジャズは生活の一部、人生の一部、一部でしかないといいつつ松風のジャズとの関わりはこれからも続いてゆく。

1.31 '16

1.31 '16![]() :

:![]() :

:![]() :

:![]() :

: