| Vol.59 | 恥ずべき人種差別(人間差別) | |

text by Masahiko YUH |

4年ほど前にさかのぼる。在特会(2006年に発足した、在日特権を許さない市民の会)の会員が、京都朝鮮第一初級学校の周辺で執拗に街宣活動を行ったのは2009年12月。ヘイトスピーチ(憎悪表現)は翌10年3月まで執拗に続いた。京都地裁がこの街宣活動を「人種差別」と断じ、高額賠償とともにこの活動に差し止め命令を下したのは昨13年10月7日のこと。

特に「人種差別」と断じた点でまさに画期的な判決であった。

ところが、ヘイトスピーチ自体は各地に飛び火し、特に新大久保(東京)や鶴橋(大阪)での在日韓国・朝鮮人らに浴びせた執拗な反韓宣伝が大きな問題となり、表現の自由として認めざるを得ないのか、差別宣伝として規制すべきかが紙上でも論争となった。日本にはヘイトスピーチに対する何のしばり、つまり他の先進諸国が実施している類いの規制が何もない。そんな中で京都地裁がヘイトスピーチを「人種差別」との判断を示したことに、私は秘かに敬意を示したものだった。

それから数ヶ月後、米国務省が2013年度の人権報告書を発表した。その中で、在日韓国・朝鮮人へのあからさまな差別表現を繰り返すヘイトスピーチに対して、日本への懸念を示した。このヘイトスピーチについて「極右グループが東京でデモを行い、人種的な差別表現を用いた」と指摘した(3月1日、朝日朝刊)。実は、この前後に私は「人種差別」問題とも深くかかわる映画を3本見た。その映画がどんな内容のものだったかを話すことから「人種差別」問題にアプローチする巻頭文を始めることにする。

「それでも夜は明ける」(原題・12 Years A Slave)

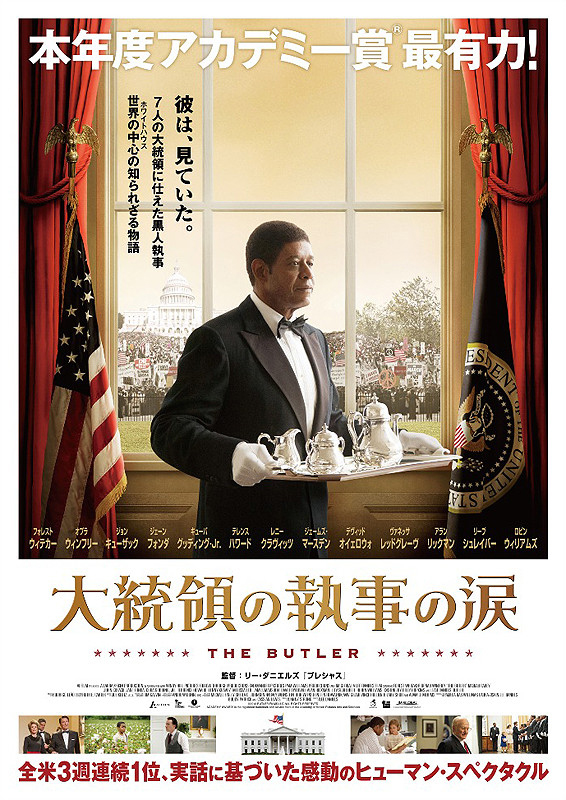

「大統領の執事の涙」(原題・The Butler)

「サッチモは世界を廻る」(原題・Satchmo The Great)

お察しの通り、いずれも映画のタイトルを並べたもの。これが先に触れた3本の映画だ。ちなみに最後の「サッチモは世界を廻る」は公開映画ではなく、日本ルイ・アームストロング協会が関係者を招いて主催した上映会でのDVD映像である。残念ながらまだ一般公開はされていないが、本文では便宜的に映画として扱うことにした。初めに掲げた2本の映画は先月まで公開されていた話題の作品であり、ことに「それでも夜は明ける」は今年の第86回アカデミー賞で作品賞、助演女優賞、脚色賞の3部門で受賞した話題作だから、ご覧になった方もさぞ多かろうと思う。

これら3作は通俗的な言い方に従えばいずれも“黒人映画(映像)”、分かりやすくいうなら“黒人が主役の映画”、もしくは“黒人が主人公である映画”ということになる。「それでも夜は明ける」は、リンカーン大統領による奴隷解放宣言が発布される24年前の1841年、ニューヨーク州サラトガで自由黒人として幸せな家庭を築いていたソロモン・ノーサップという黒人ヴァイオリン奏者が、2人の白人興行師に騙され、酔いつぶれている間にニューオリンズ行きの船に乗せられた末、奴隷として悲惨な12年を送るはめになった実話の映画化である。プラットという奴隷名で地獄の12年間を経験したノーサップは、自由証明書を再び手にして妻や子供たちとの生活を取り戻した10年余りのち、弁護士や多くの人々の協力を得ながら、突如として誘拐され、奴隷として南部の白人農園主に売られ、再び自由黒人として生還した12年間の体験を1冊の本にして出版した。そのタイトルが映画の原題ともなった「12 Years A Slave〜奴隷として過ごした12年間」で、自身、両親がカリブ海のグレナダから移民として英国に渡った黒人だというスティーブ・マックィーンがメガホンをとった。「この映画は私の先祖についての物語」と彼が言う理由がそこにある。妻の見つけた原作を知って一読した彼が、「これだ!」と驚喜したというのもうなづける。アカデミー賞で作品賞と脚色賞を受賞したと知ったときは、マックィーンにしたら本懐を遂げた気分だったのではないかと想像する。

一方、「大統領の執事の涙」は米国のホワイトハウスで7人もの大統領(アイゼンハワー、ケネディ、ジョンソン、ニクソン、フォード、カーター、レーガン)に仕え、オバマ大統領誕生の歴史的奇跡にまで立ち会ったユージン・アレンという黒人執事(映画ではセシル・ゲインズ。アレンは実際にはトルーマンからレーガンにいたる8人の大統領に仕えたという)が、ホワイトハウスで黙々と業務に徹しながら白人支配体制の牙城で自身のプライドをいかにして守り、人種の壁をどう克服したかを追う。映画は同時進行する米国の激動と変遷を追いながら人種的対立と闘争に苦悩し続けた歴史の波をかぶる黒人社会や、公民権運動に挺身する長男ルイスと対立しながらも、最後には自身も進歩的黒人たちの主張や闘いに同調するという、半世紀を超える執事としての半生を描いた2時間を超える大作。オバマ大統領はこの映画を見て涙があふれるほど感動したと語ったという。大統領はそのアレンを歴史的勝利直後の就任式に招き、50年余の労をねぎらったそうだ。アレンが 90歳の生涯を閉じたのはその1年後(2010年)で、葬儀ではオバマの弔辞が代読されたという話だ。

「サッチモは世界を廻る」(1956年)は翌57年に紹介された米CBS・TVのドキュメンタリー番組『Satchmo the Great』(『サッチモは世界を廻る』はわが国で公開されたときのタイトル)。音楽大使に任命されたルイ・アームストロングがヨーロッパやアフリカを楽旅したときの映像記録で、日本ルイ・アームストロング協会(WJF)の代表・主宰者、トランペット奏者として精力的な活躍を続ける外山喜雄が秘蔵するコレクションを正規に上映するためにまとめた1作。WFJが催している例会での上映を私も何度か拝見させていただいており、そのつど落涙させられるほどの感動を体験したが、実を言えばそれらはいわばショート・ヴァージョン(短縮版)だった。完全な形で見るのは今回が初めてで、しかも新たにデジタル化された画像は鮮明な上に、日本語の字幕までついた全65分の映像記録となれば、倍旧の感銘を体験することができたのは当然といってよいだろう。とりわけ、最後のニューヨークのシーンで故レナード・バーンスタインが指揮するニューヨーク・フィルハーモニー交響楽団の演奏する「セントルイス・ブルース」に、ルイ・アームストロングが招かれて演奏した映像。これこそ何度も見た記録だが、盲目となった客席の作曲者W・C・ハンディが感激で涙を拭う場面、若いレニーがルイを讃えながらジャズの素晴らしさをスピーチする場面など、分かっているのに不覚にも涙をこらえ切れなかった。この夜の映写会では、ヴェトナム戦争が激化しつつあった1967年、ヴェトナムへ出陣する兵士たちの前でルイが「What a Wonderful World/この素晴らしき世界」を歌い演奏する映像も披露された(テレビ番組名は Operation Entertainment/エンターテインメント作戦)。

このヴェトナム戦争(1964年8月のトンキン湾事件が発端で、翌65年から75年まで続いた)が、国内の学生運動や人種差別撤廃をめぐる人種対立とセットで米国の内憂外患となったことについては多くの方がご存知だろう。67年といえばヴェトナム戦争が激化しつつあったころで、ルイはテキサス州フォート・フッド陸軍基地の野外舞台の広場に集まった大勢の兵士たちを前にして歌い演奏した。兵士たちの誰もが屈託ない笑顔でルイの「この素晴らしき世界」を楽しんでいる。だが、彼らはこのあとヴェトナムの戦地に赴き、その何人もが異国の地に散ることになるのだ。ルイのおどけた仕草、若き兵士たちの笑顔、その答えが激戦地での戦死とは。今の私たちにはとうてい1本の線で結ぶことはできないそうした不条理が罷り通った時代で、当時はこれが不思議でも何でもなかった。

ヴェトナム戦争の話題は『大統領の〜』でもニクソン大統領のところで顔を出す。実は、執事ユージン・アレンの子息は1人で、米国国務省の役人となってエリート黒人として安穏とした生涯を送ったことを、越智道雄(明治大学名誉教授)の解説文で知って驚いた。黒人監督のリー・ダニエルズは相当に大きな書き換えをしてストーリーを作り直したことになる。すなわち、映画では息子が2人。長男は公民権運動の担い手となって活動し、最後にはブラック・パンサー党のメンバーにまでなった活動家として描かれる。正反対の設定だ。物語では父とはことごとく対立し、勘当されるはめになる役回り。一方、実在しない次男は兄とは対照的に国のためにヴェトナムへと出征する役を負わされる。映画で黒人執事ユージン・アレンが実在しないセシル・ゲインズという名に変わった理由の一端とも関係するだろう。しかし、おかげでバス・ボイコット事件、チャールス・ミンガスが揶揄したフォーバス知事とアイゼンハワー大統領との確執、ワシントン大行進を初めとする<人種差別>問題に関わる史実、60年代を血と涙で染め上げた<人種暴動>、あるいはマーティン・ルーサー・キング牧師やマルコムXらの運動等々に関わる幾多の社会的暴動や歴史的背景を、時代を追って理解することができた。公民権運動を時系列的に描いた作品はなかったことを理由として挙げた監督ダニエルズの主張の根拠がここにある。それも黒人の親子の関係だけを通して映画ストーリーの全体や骨格を設定することが、この場合もっともふさわしいという判断が監督の脳裏に働いたのだろう。

それにしても、人種偏見に端を発する暴力や弾圧は、言葉を失うほど凄まじい。歴史的事実として知ってはいても、映像として改めて見せられると戦慄と怒りを覚えずにはいられない。たとえば、レストランで白人専用と書かれたテーブルに席を取る戦術を敢行した長男ルイスら差別と闘う黒人たちに、白人集団が手に棍棒を持って襲いかかり、無抵抗の黒人たちの顔や衣服めがけて唾を吐き、飲料水やクリームを投げつける場面。はたまた悪名高き白人集団 KKK(クー・クラックス・クラン)が真っ白な覆面や衣服をまとい、凶器を振りかざしてルイスらが乗ったバスに襲いかかるシーンなど。思わず目をそむけるようなかかる蛮行や暴虐が単に肌の色の違いによって起こったと考えると、怒りを通り越して人間の愚かさを改めて痛感せずにはいられない。

だが、あれから半世紀を経た今日でも同じようなことが、この日本でもしばしば起こっている。黒人差別はアメリカだけの話ではないのだ。去る3月19日、各新聞が報じた強制送還の途中でガーナ人が急死した事件は卑近な例だろう。彼は日本人の妻を持ち、20年以上も日本で暮らし、単に在留期限が切れただけの罪だった。ほとんど無抵抗の人間に対し、手足の手錠や口への猿ぐつわで自由を奪っただけではない。あげくのはてに数人の入国管理局職員に担ぎ上げられて運ばれるこのガーナ人の写真が掲載されていた。東京地裁が「違法な制圧行為」と認定し、妻ら遺族に500万円の支払いを国に命じた記事を読んで、少なくとも裁判所には正義があると幾分かは救われた気分だった。同時に彼が白人だったら同様の犯罪者扱いを受けただろうか、とつい想像したくなった。余りに酷すぎる。本人の同意がない強制送還など許されるべきではない。

もう1つか2つ、「差別」という言葉が使われて社会問題化した卑近な事例を挙げてみる。「JAPANESE ONLY」(日本人以外はお断りの意)とうたい、サッカーJ1浦和のサポーター・グループが掲げた横断幕事件。3月14日、各新聞がいっせいに報じた。この問題でJリーグのチェアマンは「差別的行為」と断じ、無観客試合開催の制裁を科した。人種差別行為に対する認識や理解の程度が余りにも低いという好個の例だ。ゴール裏の観客席には外国人は来るなとの横断幕上の意思表示は発想が単に幼稚というだけではなく、「人種差別」への意識がなさすぎる。

その約1週間後、米プリンストン大教授のポール・クルーグマンがNYタイムズに寄稿したコラム記事で鋭く指摘した。曰く「この国(米国)の政治は、いまだに“人種差別”に根ざしている」(朝日/3月21日)と。これはメディケイド(低所得者向け医療制度)とメディケア(高齢者医療制度)をめぐる民主党と共和党の争いや考え方の違いを論じた1文だった。クルーグマンにいわせれば、米国の保守主義者は「苦労してやっと手にしたお金を、リベラルの連中が取り上げて“あんな人々”に与えている」と主張する、と。リベラルの連中とは民主党を指しており、“あんな人々”とはメディケイド受給者、すなわち低所得者のこと。低所得者の多くが黒人であることを踏まえれば、共和党の保守主義者が何を言おうとしているかが分かる。クルーグマンは共和党指導者ポール・ライアンの、貧困の原因が「特にスラム街における失業者たち、まさに何世代にもわたって働こうと考えたことさえない人たちの文化」にあるとの言葉を引いて、米国の政治が人種差別に根ざしていると言ったのだ。「貧困が続くのは、アフリカ系米国人の文化が崩壊したからだ」と彼は言う。その文化崩壊は、ちょうど映画『大統領の〜』やルイ・アームストロングのTV映像『エンターテインメント作戦』で描かれたヴェトナム戦争のころ(公民権法成立直後)から始まったことを思えば、取り上げた3本の映画や今日のさまざまな問題が「人種差別」と深く絡み合っていることが分かる。

21世紀の窓も開いて、新しい世紀にふさわしい生き方や行動が望まれる現代に、死語として葬り去りたい「人種差別」という4文字が息を吹き返した真の意味や理由は何か。クルーグマンが使った「リベラル」、あるいは「左翼」という言葉が表舞台から姿を消した(と私は思っていた)とたん、「ナショナリズム」や「右傾化」ということばが勢いを盛り返してきたが、両者はシーソーゲームをしあう間柄なのだろうか。もしそうならリベラルな時代も再来することになる。そういえば、期待した国民を裏切って表舞台を退いた民主党に代わり、自民党が選挙で大勝した直後に安倍晋三首相をトップとする政権が誕生したころから「右傾化」や「ナショナリズム」という言葉が再び頭をもたげはじめ、その結果として「ヘイトクライム」をはじめとする排外主義が堂々と表通りを闊歩する現象が誘発されるようになった。このような排外主義が罷り通ると、社会に萎縮現象が起こる。「表現の自由」との絡みで、とりわけ公共施設などが安易な自己規制に傾斜するとすれば、それは由々しきことだ。問題になったNHKの経営委員に排外主義者とおぼしき人物がいること自体問題だが、それ以上にそうした委員の1人が過日の都知事選でさる候補者の応援演説で車上から他候補の1人を“人間のくず”呼ばわりして中傷した発言など、これこそヘイトクライムといってもよく、表現の自由ゆえに認められるたぐいの事柄ではない。

とはいっても、かつてとは違って、たとえば先に挙げた新宿周辺(新大久保)での在日韓国人や朝鮮人らへのヘイトクライム(街頭憎悪表現)には、これに対抗する形で数百人の一団が<東京大行進>を掲げて新大久保界隈を練り歩いた。報道によると、最終的に1000人を超えた彼ら参会者は障害者や同性愛者に対する「差別」の撤廃をもアピールしたという。今後もさまざまなヘイトクライム(ヘイトスピーチ)事件や反差別運動が起こるかもしれない。だが、人種差別撤廃条約に加盟しているわが国のこと、反差別のデモがヘイトクライムに対抗する形で行われたことをきっかけにして、人種の違いや肌の色の違いで人を差別する愚行を慎む気運をつくりだしたいと切に思う。(2014年3月27日記)

悠 雅彦(ゆう・まさひこ)

1937年、神奈川県生まれ。早大文学部卒。ジャズ・シンガーを経てジャズ評論家に。現在、朝日新聞などに寄稿する他、ジャズ講座の講師を務める。

共著「ジャズCDの名盤」(文春新書)、「モダン・ジャズの群像」「ぼくのジャズ・アメリカ」(共に音楽之友社)他。本誌主幹。

1.31 '16

1.31 '16

追悼特集

ポール・ブレイ Paul Bley

![]() :

:

#1277『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』(ピットインレーベル) 望月由美

#1278『David Gilmore / Energies Of Change』(Evolutionary Music) 常盤武

#1279『William Hooker / LIGHT. The Early Years 1975-1989』(NoBusiness Records) 斎藤聡

#1280『Chris Pitsiokos, Noah Punkt, Philipp Scholz / Protean Reality』(Clean Feed) 剛田 武

#1281『Gabriel Vicens / Days』(Inner Circle Music) マイケル・ホプキンス

#1282『Chris Pitsiokos,Noah Punkt,Philipp Scholtz / Protean Reality』 (Clean Feed) ブルース・リー・ギャランター

#1283『Nakama/Before the Storm』(Nakama Records) 細田政嗣

![]() :

:

JAZZ RIGHT NOW - Report from New York

今ここにあるリアル・ジャズ − ニューヨークからのレポート

by シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley,剛田武 Takeshi Goda, 齊藤聡 Akira Saito & 蓮見令麻 Rema Hasumi

#10 Contents

・トランスワールド・コネクション 剛田武

・連載第10回:ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報

シスコ・ブラッドリー

・ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま

第1回 伝統と前衛をつなぐ声 − アナイス・マヴィエル 蓮見令麻

音の見える風景

「Chapter 42 川嶋哲郎」望月由美

カンサス・シティの人と音楽

#47. チャック・へディックス氏との“オーニソロジー”:チャーリー・パーカー・ヒストリカル・ツアー 〈Part 2〉 竹村洋子

及川公生の聴きどころチェック

#263 『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』 (Pit Inn Music)

#264 『ジョルジュ・ケイジョ 千葉広樹 町田良夫/ルミナント』 (Amorfon)

#265 『中村照夫ライジング・サン・バンド/NY Groove』 (Ratspack)

#266 『ニコライ・ヘス・トリオfeat. マリリン・マズール/ラプソディ〜ハンマースホイの印象』 (Cloud)

#267 『ポール・ブレイ/オープン、トゥ・ラヴ』 (ECM/ユニバーサルミュージック)

オスロに学ぶ

Vol.27「Nakama Records」田中鮎美

ヒロ・ホンシュクの楽曲解説

#4『Paul Bley /Bebop BeBop BeBop BeBop』 (Steeple Chase)

![]() :

:

#70 (Archive) ポール・ブレイ (Part 1) 須藤伸義

#71 (Archive) ポール・ブレイ (Part 2) 須藤伸義

![]() :

:

#871「コジマサナエ=橋爪亮督=大野こうじ New Year Special Live!!!」平井康嗣

#872「そのようにきこえるなにものか Things to Hear - Just As」安藤誠

#873「デヴィッド・サンボーン」神野秀雄

#874「マーク・ジュリアナ・ジャズ・カルテット」神野秀雄

#875「ノーマ・ウィンストン・トリオ」神野秀雄

Copyright (C) 2004-2015 JAZZTOKYO.

ALL RIGHTS RESERVED.