|

|

|---|---|

|

|

|

風が吹いているー、ぼくはここで生きていくー、ここに明日はある、ここに希望はあーる。

いきものがかり。You Tube >http://www.youtube.com/watch?v=64mzlKQJf8o

2012年、夏。

放射能の風が吹いていた地域をも包括して、だ、瓦礫で作ったお守りをつけたオリンピック選手団が開会式会場の外に出されたのも乗り越えて、だ、この歌詞を揺るぎない声のちからで、オリンピックの放送テーマで堂々とさせたのは、

ヴォーカルの吉岡聖恵(よしおかきよえ)、1984年2月29日生まれ、28さい、なんと4年に一回だけ誕生日がやってくるという、

まさに、オリンピックを歌うために生まれてきたような歌姫。

おれが、震災後に、和田アキ子の「あの鐘を鳴らすのはあなた」(http://www.youtube.com/watch?v=A_2xJMuIuBI)を今こそ、と、三善晃の「レクイエム」(http://www.youtube.com/watch?v=7OjwXsTHYaw)を今こそ、と、考えた(http://www.jazztokyo.com/column/tagara/tagara-23.html)のは、原爆が落ちた長崎から復興を歌い上げた藤山一郎の「長崎の鐘」(http://www.youtube.com/watch?v=MCdT05hLYFA)が発想のもとだったか。

放射能が降って、白人宗教の鐘を鳴らしてるのか。

911をアメリカの自作自演と即座に読んだおれだが、311は地震兵器の可能性を読むおれだ。ゆーちゅーぶの見すぎだろ、おやじー。

現代ジャズ概況。

10月21日(日)18時30分開始の「第7回益子博之=多田雅範四谷音盤茶会 Yotsuya Tea Party vol.7 (通称タダマス7)」@喫茶茶会記http://sakaiki.modalbeats.com/(四谷三丁目)で、NYダウンタウンのシーンを中心に選りすぐりの新譜を聴きながら航海いたします。1ドリンク付き1200円。

おれたちには聴きたいジャズがある。いやちがう。

最先端を走るミュージシャンたちの欲望が地球規模で触発しあっている。光速で交差する耳の快楽。おれたちの耳と現代ジャズの兆候との出し抜き合いだ。ジャズは日々生まれ変わっている。昨日までの武器は使えない。

前回どっかで書いた。

「結局、どのジャンルでも、耳の空間把握や、細部の音処理・音表現に対する耳の解像度が21世紀になっているということなのだ。あちこちのジャンルから、同じ地平線に飛び出してきている表現者たち。わたしたちリスナーもジャンルの風呂に浸かっていたらわからないのだ、手ぬぐいがなくても前をかくさずに歩み出さなければならないのだ。」

6月に青山ブルーノートで聴いた菊地雅章TPTトリオの現出(彼らがライブ公演をするのはワールドプレミアだった)、で、「おれはこれで時代がチェンジしたと考える。」「集中、速度、の、優位。」と、書いた地点からまだ前に進めていない。

現代ジャズを耳にするときに、その言葉にならないカッコよさを、どこをどう聴いてしまうのか、どの音にどう反応してしまうのか、と、ジャズの聴取や記述のパラダイムをずらしながら考えてみたいところがあるのだけど、TPTトリオの演奏にはパラダイムのずらしは必要ない気がしている。

たった一度のセッションを何度も何度も聴くのだが、ミルフォード・グレイヴスの『メディテーション・アマング・アス』77年録音、阿部薫、近藤等則、高木元輝、土取利行という当時の日本の最強の奏者をぶつけた作品があるでしょう、あれ、ミルフォードのオーラしか聴こえないんだよね、菊地雅章TPTトリオ聴いてからは、さ。

作品の正当な評価、なんて、ないよ。恒星のように揺るぎない作品はあるよ。でも、聴くこっちのほうが現在という風だか引力だか磁場だかによって進んで行ってしまうからね。でさ、こっちは光速のつもりで進んでいていても身体は老齢化していってるわけで。置いてけぼりされちまうんだよお。経験は足枷ともなって収容所で雄叫ぶ相ともなる。おおおい、待ってくれい。なむあみだぶつー。

<track 201>

Tweet Dream / Fairies (Sonic Groove) 2012

You Tube >http://www.youtube.com/watch?v=dG8srs6MYDM

なんなのよ、このジャケ、このグループ。せめて、ジャズ盤から始めろよ、タガララジオ31。

一晩中有線放送が頭頂部に降り注ぐ夜勤をしているのが、わたしがザビエルはげに向かっている主な要因であることを嘆くつもりはないが、天井のスピーカーから流れるのを聴きながら、20代後半のキレイにお化粧したキラキラした衣装をしたおねえさんがたがクラブあそびをして歌っているというシチュエーションで、彼女たちの意外なツンデレ純情もので、「つい、つい(tweet tweet)」と「まあだ、たあだ」下降音列の箇所が耳の性感帯をくすぐり続けていたのだ。いかにも遊んできたギャルが純粋に母性に目覚める、というのは美しい花が果実に変化していくのを果汁ごとほおばるような思いがするのである。いつだって真夜中は純情だ。

なんていうアーティストなのかわからずに1ヶ月して、ようやくわかった。

ところがどうだ、KARAのパチモン狙い、平均年齢14.4歳の奴隷のように鍛え上げられた中学生たちではないか、見たまえこの捏造された笑顔、指示に従う四肢、痛々しくて思わずうつむいてしまうではないか。それに何なんだおれの設定したシチュエーションを裏切る手ぬるいこの歌詞は。ほどがある。MVみて、こんなにがっかりするなんて・・・。たぶん人気は出てない。いまだ地方都市のショッピングモールで閑古鳥だ。こういうのは児童福祉法違反ではないのか。親として、どーなのよ。

・・・喜んで聴いて書いているおれはどうなのよ。

音楽は視るものだ、というのはECMの専売特許でもいいんだけどさ。

70年代ECMサウンドと相対化して過去のものにしていた感覚が、福島恵一さんと原田正夫さんに導かれて、即興は当初から音響を問題にしてきた、というテーゼとともに、耳にリアルになっていた。

「Oceanus / Solstice」

http://www.youtube.com/watch?v=AG5zs4Xd_kg

「Barcarole / Pat Metheny Group」

http://www.youtube.com/watch?v=FfGPeg6BG7U

この先を聴きたかったんだよねー。

フィールド・レコーディングと呼称されるジャンルが生成している。

<track 202>

ガーネット / 奥華子 (ポニーキャニオン) 2006

アニメ「時をかける少女」 You Tube >http://www.youtube.com/watch?v=sx1SV299I2M

また夜勤明け、「時をかける少女」観る。これで4日連続、観る。

ジブリアニメの革新のひとつは重力からの開放感の動画文法でしょう?それで「秒速5センチメートル」あたりになると、サウンドが音響派レベルを越えてもはやフィールドレコーディング水準が標準設定になっているくらいなんだ。それは「呪怨」とかの日本のホラー映画が先行していたという指摘もある。カメラの文法としても小津安二郎を正当に継承しているのは日本のアニメであったと指摘されるものであるし。

アニメ「時をかける少女」2006年の作品。サントラ(2番目のジャケ)はサントラで必聴。

こないだお盆のお墓参りで親戚が集まった帰りに運転していて、7さいの姪が「ニセコロッシー、まりえ、あしたキャンプでお泊りなんだあ」「わあ、いいなあ、おじさんも子供にもどりたいなー!」と応じていたら助手席にいた泥酔状態の年上の義弟102kgが「義兄さん、昔が良かっただなんてワタシは思わない、今が一番だと思うんですよね」と、まるでおれが後ろ向きな負け組オヤジであることを諭すような語りを始めるので、はなはだ困惑していた。

過去の幸福な風景もみじめな瞬間も忘れたくない大切なものばかりだぜ。

20年前のビデオでディズニーランド、「おおい、かなみぃ、こっちこっち、ひゃっひゃっ」おれの声、子供の声、風がマイクに吹きつける音、空間の音。

毎日の日常の物干し竿が揺れる音や木々のざわめきに、遠くから呼ぶ声のような、それは希望とか未来とか絆とか電通のキャッチコピーのような名詞で名付けるには届かないようなもの。

「時をかける少女」のラストシーンで青空のなか微笑んで見上げる主人公の心境を何度も感じてみる。

オザケンが伝えていたことのリプライズ。

チベットの若き僧侶が火だるまになって歩まざるをえないくらいの世界に。

<track 203>

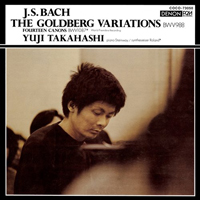

J.S.Bach : Goldberg Variations - Variatio 5 / Yuji Takahashi (DENON コロムビアミュージックエンターテイメント)

CREST1000シリーズで千円だよこの名演が。

「時をかける少女」でちあきがタイムリープ(時間を飛び越えること)、最初のタイムリープの燃えるような赤い曲線で動物が疾走する動画表現はかなり秀逸で、DNAレベルまで届いているものだと思う、タイムリープするときに流れるピアノ曲はゴルトベルクの第5変奏曲だ。

この第5変奏曲はおれも好きで編集CDRの構成によく使用していた。やられたー。

ピアノ演奏でのゴルトベルクの世界ランキングは、

1.高橋悠治1976

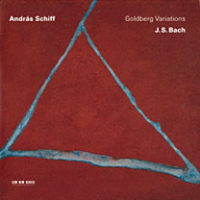

1.アンドラーシュ・シフ2003(ECM)

3.グレン・グールド1955

4.高橋悠治2004

5.グレン・グールド1981

で、あたしがコンサートで最高にシビレたセルゲイ・シェプキンはまだ評価に値するゴルトベルクを録音に残していない。あらま、シェプキンはそんなに有名じゃないのね。

ECMのシフは、ほんとうに素晴らしい。軽やかで自在なタッチ。世界が一変する。グールドを録ってみたかったECMアイヒャーはシフでもって、世界を更新したのだ。

高橋悠治1976は、その指先の自由、批評とはこういうものだと言わんばかりの、生きてみるとはこういうことではないのかい?と問いかけるような若き高橋の真実が聴こえるのが素晴らしい。

同率1位。あ、シフの動画があるよ>http://www.youtube.com/watch?v=8U9iXnbBo8c

あー、シフの平均律が昨年ECMからリリースされてるじゃんか!

<track 204>

J.S.Bach / Tepfer : Goldberg Variations / Variations / Dan Tepfer (Sunnyside) 2011

タガララジオ5(http://www.jazztokyo.com/column/tagara/tagara-05.html)、track027で度肝を抜かされたロブ・ガルシア盤は、現代ジャズ最強の評論家益子博之に教わっていたのだが、ここでの倉木麻衣と対極にある息漏れ官能アルトサックスのノア・プレミンガーとセンスよく合わせていたピアニスト、ダン・テプファーがこんなアクロバットをやってのけた。

ゴルトベルクを、インプロ変奏させたトラックを加えながら62トラック(!)、舞ってみせたのだ。

志が高いのう。クラシックの鍛錬をしたジャズ・ピアニストならではの偉業だ。

Jazz Tokyoでは主幹悠雅彦さん(http://www.jazztokyo.com/five/five906.html)と伏谷佳代さん(http://www.jazztokyo.com/five/five873.html)が取り上げている。ふふふ、5はジャレットだろ、と、わたくしめも思いましたです。

ジャレットもECMでゴルトベルクを録音しているんだが、なんと、チェンバロでの演奏なのである。お前さー、チェンバロをナメているとしか思えないんだが。百二十年くらい早ええよ。ジャレットが、その最大の武器である二十世紀最高のヴォイスを持つピアノでもって弾かなかった、というのは、逃げ以外の何者ものでもない。ジャレットは、ジャズ界いちのチキン野郎である。いや、ジャレットでさえピアノで向かえないくらいのものなのでもある、バッハのゴルトベルクは。

これはゴルトベルク・ファンの夢だ。おれは買って聴いて最初は無造作に放置していたんだが、ある時ふとテプファーの心の躍動が見えてきた。それはとても懐かしいもののようにも思えた。

ジャレット、今からでも遅くはないぞ。『レイディアンス』を弾けるんだ。その他はクズみたいなもんだけど、まだ奇跡を起こせる可能性はある。

<track 205>

無題 / 渋谷毅〜川端民生 from 『蝶々在中』 (林泉CARCO‐0014) 2011

6月に青山ブルーノートで聴いた菊地雅章TPTトリオの現出から、まだ前に進めていない。トーマス・モーガンのベース、タッド・ニューフェルドのギターのトリオが描く空間の密度に耳が奪われたままだ。そして・・・、この変容にあって、耳に響くのは渋谷毅〜川端民生のこの盤だけだな。

なぜだか。

理由はよくわからん。菊地と渋谷のピアノは異なる銀河系に属しているくらいだ。Jazz Tokyoの2011ベストの記事(http://www.jazztokyo.com/best_cd_2011a/best_cd_2011_local_11.html)でこの盤に触れた。望月由美さんもベストに掲げた(http://www.jazztokyo.com/best_cd_2011a/best_cd_2011_local_05.html)。ぼくはジャレット〜ヘイデンの『ジャスミン』名盤の批評になっていると記している。

ジャズという二十世紀が産んだ生命体のようなもの、父はヨーロッパ、母はアフリカ。その土地ごとに、都市の土壌から養分を取り込み、天才演奏者というのも都市の土壌から出てきた滋養みたいなものだ。だから日本のジャズは、確固としてある。菊地も渋谷も、アウトサイダーな、孤高の歩みである。

川端民生のベースの特質を記した奥成達さんのライナーもすばらしい。ジャケの見開いたイラスト(写真)もステキだ。

それにしても、雄弁な録音の良さだよなー。

1. 蝶々(てふてふ)(渋谷毅)

2. が、とまった(渋谷毅)

3. There Will Be Another You(Harry Warren)

4. You Don’t Know What Love Is(Gene De Paul)

5. Lover Man(Roger “Ramz” Ramirez、Jimmy Sherman)

6. Body And Soul(Johnny Green)

7. Misterioso(Thelonious Monk)

8. You Don’t Know What Love Is(Gene De Paul)

9. 無題(渋谷毅)

録音:

1-5 1998.10.28 @中ノ峠ミュージック・ラボ

6-9 1998.10.31 @小松市民センター

エンジニア: 柴田徹

マスタリング:島田正明

プロデューサー:渋谷毅

ラスト・ナンバー、「無題」、こんなの反則じゃないか、映画のエンディングロールみたいじゃないか、ナディア・コマネチのテーマ、札幌オリンピックまで引き寄せて聴いてしまうじゃないか。

菊地と渋谷が2000年頃に新宿ピットインでデュオしたのを聴いてたんだよな、エリントン集『タンデム』出した頃だ、よくあそこにグランドピアノ2台並べたよなあ、今のおれの耳で聴きにタイムリープしたい。時をかけるおやじ、うおああああっ、ダッシュできねえ。

<track 206>

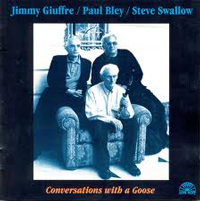

Conversations with a Goose / Jimmy Giffre - Paul Bley - Steve Swallow (Soul Note) 1996

ジャズ喫茶四谷いーぐるに集う評論家たちがセレクトするコンポスト(com-post)「21世紀の定番ジャズCD」は、早く単行本化が待たれる企画だ(http://com-post.jp/root/project/project.html)。

80年代の選考座談会だけが公表されているけれど、面白い。1位になったクラウス・オガーマンなんて聴いたことなかったけれどさっそく入手して、なんとも80年代の象徴として相応しい音楽なのに耳が拓かされていた。その手があったかー!

90年代のジャズにジミー・ジュフリー盤『Conversations with a Goose』(Soul Note)93年録音がかかったらしい。おおお、ジュフリー、ブレイ、スワロウ、伝説のトリオが90年代に仕事していたのをチェックしていなかった。おおお、密度の高いジャズっぽさ、リズミックも遊ばせて、かつての自分たちの発明に向かって、健在を誇示しあうじじいたちのドヤ顔セッションだ。

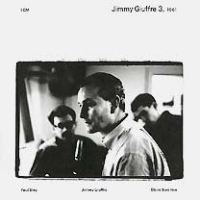

ECMレーベルが61年の音源を他レーベルから買い取ってまで、92年にミックスし直してリリースした『Jimmy Giuffre 3, 1961』2CD、この録音の凄さは、リズムの不在、リズムの制約が無い新しい空間に投げ出されて、なおかつそこで成り立つ美学を創造しようとしている勇敢さに尽きる。これを受けての再会セッションだったか。

<track 207>

Calling / Joe Maneri - Joe Morris - Mat Maneri from 『Three Men Walking』 (ECM 1597) 1995

90年代になって、ジミー・ジュフリー・トリオの美学を再提示していたのは、ECMレーベルで第二のプロデューサーとしてコアな作品を問うスティーブ・レイクが95年に突如リリースした彼の最初の仕事『Three Men Walking』、ジョー・マネリ、ジョー・モリス、マット・マネリの組み合わせだった。

ここには驚きと確固たる前進と高みがある。

サックスとギター、ヴィオラというまさにジミー・ジュフリー水脈にある編成であるし。懐かしのコラム「ロヴァの耳」(http://homepage3.nifty.com/musicircus/rova_o/06.htm)で座間裕子さんがごそごそとEメールのプリントを出したシーンは忘れられない。

おれも90年代はアタマのいかれたECMオタクだったから、当時のポリドール社ECM担当者に平日の午後に突撃訪問して「最近のECMですけど、特にヨーロッパのジャーナリズムで絶賛されているジョー・マネリとルイ・スクラヴィスを国内盤にしないというのはオカシくないですかー」と、まさにクレーマー。その後、何枚かはマネリとスクラヴィスの国内盤化が叶ったわけだけど、当然ポリドール社の財務を悪化させ担当者を苦境に追い込んだだろうことは、まったく申し訳ありませんでした。

まー、自慢話だな。すまんね。

菊地雅章のTPTトリオは、さ。このジミー・ジュフリー水脈というセンで、スティーブ・レイクがプロデュースしてリリースされるべきものなんだよ。いやー、このトリオにはこだわるよ、おれ。Intoxicate #99のインタビューで、菊地雅章はこのトリオにアンドリュー・シリル(タイコ)、ティム・バーン(サックス)を加えようと考えているようだけど、おいおいちょっと待ってくれよという感じだね。

おい、おれの話をきいているのか?ECMよ。

なんだか、書いててめげてきた。サミンガをした日記をアップして(http://www.enpitu.ne.jp/usr/bin/day?id=7590&pg=20120911)。駅前のアユミブックスに劣勢である宮脇書店に出かける。『ワイアードWIRED VOL.5 未来の学校』(http://wired.jp/m2w/)と『SFマガジン レイ・ブラッドベリ追悼特集』を買ってきた。

それにしても新生ワイアードの特集はいつもすごいし、480円だなんて信じられないクオリティ。

地図はもはや役に立たない。必要なのはコンパス。

<track 208>

Friday Let Me Down / Daryl Hall & John Oats from 『Private Eyes』 1981

You Tube >http://www.youtube.com/watch?v=jNPwjlpa9bQ

こないだブルーノート東京にジョン・オーツが来日公演していたので、ニュースで「大津市のいじめ自殺問題について・・・」と耳にするたびに、オーツ氏のいじめ、と、空耳するわたしでした。不謹慎極まるもんです。30年以上前の懐かしいわたしのヒット曲、LPのB面に収録されていたオーツ氏が書いた曲「フライデー・レット・ミー・ダウン」が聴きたくてCD化をアマゾンしてました。

上京して新聞配達して、新聞配達していた友人と2DKのアパートを借りて、5万だか10万だか大金はたいて電話をひいて。今となっては、どうでもいい80年代ポップス。古本屋、中古レコード屋だらけの水道橋・神保町・御茶ノ水界隈。タイムリープしたいよお。

<track 209>

グラナドス:わら人形 / 松村未英 from 『グラナドス:ゴイェスカス-ゴヤが霊感を与えた音楽』 (コジマ録音) 2012

予備知識なしで聴く。

スペインだよなあ、フラメンコだよなあ、パットメセニーグループファーストサークルだよなあ、と、わずかな指先から放たれる意地っぱりな女の子の恋心みたいな揺らぎにめろめろになってしまったピアニズム。素晴らしい!

このピアニストはスペインに在住し、“彼女はフラメンコの感情を楽譜にしみ込ませることを知っている”(Web雑誌デフラメンコ)との評価を得ているという、正しい形容だなあ。レコ芸準特選ではないだろ、大特選にしてもいいと思うんですが。

<track 210>

PRAHA celetna - karlova - maiselova 2004-2007 (55:29) / Jakob Ullmann from 『Fremde Zeit - Addendum』 (Edition RZ RZ1026-1028) 2012

Edition RZ(http://www.edition-rz.de/)は現代音楽のレーベルらしい。シェルシや鈴木昭男もカタログにある。

福島恵一さん「耳の枠はずし」でセレクトされていた作品(http://miminowakuhazushi.dtiblog.com/blog-entry-182.html)。

「あるいはうつらうつらとした夢うつつのうちに気がつくともう遠く通り過ぎている夜汽車の踏み切りや、鳴り終わってから気づく階下の大時計の打刻鳴鐘、とうに灯明を消したはずの仏間から漂ってくる香の匂いを。古井由吉の作品から聴こえてくる誰のものともつかぬ(死者の)声を思わせる音の手触り。」

このテキストを読んで聴きたくならないやつがいたらどうかしている。ノーベル文学賞が村上春樹であるようにノーベル音楽批評賞は福島恵一である。

これは夜中の天空の集会所で鳴っている音楽だ。

これは現代音楽なのかなあ、CDの録音レベルがすごく小さくて、耳をそばだてる環境が必須、パソコンのモーター音もうるさいくらいだ、寝静まった深夜にひっそりとひとりで聴きたい。都会であれば防音されてる場所で、・・・田舎でも鈴虫やらコオロギやらけっこうウルサイんだよな、夜中。ここには魂の儀式を思わせるざわめきがある。このサウンドスケープになら、宮澤賢治や稲垣足穂を持ち出してしまうぞ、わたしは。

<track 211>

雪ヶ谷日記 / あがた森魚 from 『COBALT TARPHONIC 音楽文庫 第1〜3集』 2012

稲垣足穂を持ち出してしまうと、あがた森魚の名盤『タルホロジー』を出さなければならないが、2000年にプラネッツアーベント(池袋サンシャインのプラネタリウムを会場にしたファンタジックなコンサート)開催記念限定CD(500枚)として発表されていた「雪ヶ谷日記」を聴きたい。

93年の『失われたボールをもとめて 〜寺山修司トリビュート』で聴かせた、朗読をベースに創作された手法の「パレアコリントスの幻」(You Tubeにあった>http://www.youtube.com/watch?v=unLqy6V-hfw&feature=related)の路線。

「イナガキタルホの20世紀を越える少年的郷愁ざわめくシンフォニー文庫第一集」

COBALT TARPHONIC 音楽文庫 第一集

1. Walrus Walrus

2. 雪ヶ谷日記

3. 冬のサナトリウム

デビュー40周年で今年、まとめて一枚(本盤)としてリリースされて広く聴くことができるようになった!慶賀なり。ライオン・メリィの宇宙的郷愁を漂わすファンタジックな音響にも涙、涙。

天候回復。風吹いて断雲しきりに東へ飛び、星条旗が旋回する。唐黍の葉が翻って、草々が光りながら靡いている。空の青をここに移した露草の一点!郵便局の横で、女の子のノートらしい一片をひろった。「菊の花をちぎって蒔き散らしたような星、サーチライトは着物の井桁のようだ」と鉛筆で書いてある。 −稲垣足穂「雪ヶ谷日記」より

と、CDの帯に印刷されている。歌詞はこちら>http://j-lyric.net/artist/a001184/l00e592.html

「進駐軍にそなえて、女の子と食料があわててかくされてつつある」という非常事態なのに、なんと揺るぎない世界への視線なのだろうか。稲垣足穂。

「天候回復。」と朗読される刹那、ほとんど吉増剛造の『石狩シーツ』の世界に意識は光速で飛ぶ。

世紀末を通り過ぎる2000年この時期のあがた森魚の活動も、太陽黒点の活動期のようだったか、ここ1・2年のあがた森魚の活動も昨年の『誰もがエリカを愛してる』『俺の知らない内田裕也は俺の知ってる宇宙の夕焼け』を持ち出すまでもなく、毎日が新曲発表のようなライブといい、あがた森魚はあがた森魚のやり方で311以降の世界に声をはりあげている。

あがた森魚はインプロヴァイザーである。歌うたびに、休符の入り具合や、たどる音程のバランス、声色、歌詞の色彩が変化する。どれもが、今を生きる切なさ(刹那さという変換も吉)と歓びを放ってこの世界を果敢に揺らしている。これがロッカーでなくして何なのか。

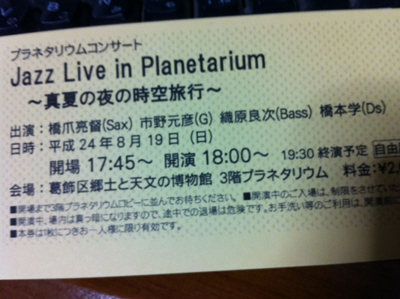

タガララジオ31表紙は8月19日、橋爪亮督グループ@葛飾区郷土と天文の博物館プラネタリウムのチケット。

プラネタリムで「十五夜」が聴けるなんてー、おれのためのイベントじゃねーか!と思ってしまうようなひととき。

プラネタリウムの演奏のため黒づくめで登場した4にんがカッコいくてねー。

4にんともいい演奏でビートルズの4にんを見ているような気持ちに。

日暮里から京成電鉄各駅停車に乗り換えて

長年の荒川の洪水地帯だった土地を町屋斎場と四ツ木斎場を結んでいる路線

東京スカイツリーをずっと見渡す新しい住宅街に感じられた

町屋斎場も四ツ木斎場もよく行った

葬祭場で大きなザルに線香立ての灰をあけて残った線香の芯を掃除していた

坊さんの読経の巧拙が楽しみで

コンサートを楽しむような面持ちで葬儀屋の制服を着て黙々と作業をしていた

ここ数日、日常に聴こえる音がどれもいとおしく感じられて仕方がない

遠い未来からやって来て民俗学者のように、当たり前の音、地下鉄の入場するサウンド、遠くの落雷と豪雨、マックの店頭、アパートのドアの軋む音、風呂に水をためる音

この夏、片山杜秀さんの『線量計と機関銃』(アルテスパブリッシング)を読む。311を815と読むのではなく、128だと認識すべきではという鋭い指摘。情報統制下にあるのだわ。

片山さんがミュージックバードで「ラジオ・カタヤマ」を放送していて、著作のタイトルが角川映画セーラー服と機関銃になっているなんて、このコラム「タガララジオ」が今回「時をかける少女」になっているシンクロニシティーみたいで嬉しい。おし、今回は片山杜秀リスペクト号と定義しよう!・・・なんて、ぜんぜんリスペクトになってないなあ。

Niseko-Rossy Pi-Pikoe:1961年、北海道の炭鉱の町に生まれる。東京学芸大学数学科卒。元ECMファンクラブ会長。音楽誌『Out There』の編集に携わる。音楽サイトmusicircusを堀内宏公と主宰。音楽日記Niseko-Rossy Pi-Pikoe Review。

1.31 '16

1.31 '16

追悼特集

ポール・ブレイ Paul Bley

![]() :

:

#1277『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』(ピットインレーベル) 望月由美

#1278『David Gilmore / Energies Of Change』(Evolutionary Music) 常盤武

#1279『William Hooker / LIGHT. The Early Years 1975-1989』(NoBusiness Records) 斎藤聡

#1280『Chris Pitsiokos, Noah Punkt, Philipp Scholz / Protean Reality』(Clean Feed) 剛田 武

#1281『Gabriel Vicens / Days』(Inner Circle Music) マイケル・ホプキンス

#1282『Chris Pitsiokos,Noah Punkt,Philipp Scholtz / Protean Reality』 (Clean Feed) ブルース・リー・ギャランター

#1283『Nakama/Before the Storm』(Nakama Records) 細田政嗣

![]() :

:

JAZZ RIGHT NOW - Report from New York

今ここにあるリアル・ジャズ − ニューヨークからのレポート

by シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley,剛田武 Takeshi Goda, 齊藤聡 Akira Saito & 蓮見令麻 Rema Hasumi

#10 Contents

・トランスワールド・コネクション 剛田武

・連載第10回:ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報

シスコ・ブラッドリー

・ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま

第1回 伝統と前衛をつなぐ声 − アナイス・マヴィエル 蓮見令麻

音の見える風景

「Chapter 42 川嶋哲郎」望月由美

カンサス・シティの人と音楽

#47. チャック・へディックス氏との“オーニソロジー”:チャーリー・パーカー・ヒストリカル・ツアー 〈Part 2〉 竹村洋子

及川公生の聴きどころチェック

#263 『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』 (Pit Inn Music)

#264 『ジョルジュ・ケイジョ 千葉広樹 町田良夫/ルミナント』 (Amorfon)

#265 『中村照夫ライジング・サン・バンド/NY Groove』 (Ratspack)

#266 『ニコライ・ヘス・トリオfeat. マリリン・マズール/ラプソディ〜ハンマースホイの印象』 (Cloud)

#267 『ポール・ブレイ/オープン、トゥ・ラヴ』 (ECM/ユニバーサルミュージック)

オスロに学ぶ

Vol.27「Nakama Records」田中鮎美

ヒロ・ホンシュクの楽曲解説

#4『Paul Bley /Bebop BeBop BeBop BeBop』 (Steeple Chase)

![]() :

:

#70 (Archive) ポール・ブレイ (Part 1) 須藤伸義

#71 (Archive) ポール・ブレイ (Part 2) 須藤伸義

![]() :

:

#871「コジマサナエ=橋爪亮督=大野こうじ New Year Special Live!!!」平井康嗣

#872「そのようにきこえるなにものか Things to Hear - Just As」安藤誠

#873「デヴィッド・サンボーン」神野秀雄

#874「マーク・ジュリアナ・ジャズ・カルテット」神野秀雄

#875「ノーマ・ウィンストン・トリオ」神野秀雄

Copyright (C) 2004-2015 JAZZTOKYO.

ALL RIGHTS RESERVED.