ケイ赤城の新作『CIRCLEPOINT』(RED CASTLE)は、さまざまな音楽や他分野との交配を重ね多分に焦点がぼけ気味のジャズシーンにあって、これがジャズだ、という気風の良さ、骨っぽさが全編に渡って繰り広げられていて爽快にして痛快、溜飲が下がる思いで聴いた。

そのケイ赤城トリオの昨年12月の国内ツアーの初日、「吉祥寺サムタイム」のステージを聴く。最初の一音からタッチの強さ、躍動感、推進力が並はずれている。ダイナミックと云う言葉がもっともあてはまる。そしてケイのリーダーシップとトリオのメンバーとのコミュニケーションを大切にしている姿勢が音にあらわれている。トリオの本田珠也(ds)と若井俊也(b)の二人もケイとの意思の疎通を懸命にとっていて、その結果トリオに大きな連帯感とダイナミズムが生まれている。そこにはジャズが本来持っていた即興の一回性が炸裂する、ケイ赤城トリオはすさまじいまでにジャズの原点回帰を宣言したのである。

『CIRCLEPOINT』(RED CASTLE)は<Wade Park Morning>にはじまり<Wade Park Reprise>で終わっている。じつに詩的な風景が浮かび上がるドラマティックな構成である。「Wade Park」はケイ赤城が4歳から12歳まで最も多感な少年時代を過ごしたクリーブランドにある公園のことで、コンサート・ホールや美術館がある街の中にあり、その中央には小さな湖があり、ケイはその湖のほとりをぷらぷら歩くのが好きだったのだそうだ。

<故郷と云うか、やっぱり、そこで育ったという感じですよね。子供のころよくWade Parkへ遊びに行っていたんですよ>

3年ほど前に帰ってみたが、昔の面影はなくなっていたというがこれらの曲からは普段力強いリズムと激しいドライブ感で他を圧倒するケイの繊細で叙情的な側面が聴かれ、まるで少年時代の追憶を辿るような爽やかなメロディーが心にしみる。

ケイ赤城は1953年3月16日仙台に生まれるが牧師だった父親がクリーブランドの大学に留学することになり4歳の時に家族とともにオハイオ州クリーブランドに移り住み12歳まで過ごした。5歳の頃からピアノを始めクリーブランドの音楽学校でピアノと音楽史を学んでいる。

帰国したケイは青森県弘前の高校に通うことになるが、この頃にジャズと出会っている。

<いちばん最初に聴いたジャズのレコードはバド・パウエルですよ。何も知らないでね、レコード店に行って目をつぶって取ったレコードがパウエルのピアノ・トリオ、ヨーロッパ録音の、生粋のビバップですよね。そう、ラッキーでしたよ。でその時はね、これはものすごい音楽だとは思わなかったの、ということはねえ、パウエルが云々じゃなくてジャズのサウンドがむしろ凄く懐かしいと思ったんですよね。クリーブランドの街っていうのはジャズが街中にあったんですよ。特に僕が住んでいたところは黒人地区だったから、だからいつも周りにあったのはジャズとモータウンですよね>

パウエルに故郷の懐かしさを感じたというケイは、それからは小遣いの全てをジャズのレコードの購入に回して聴きまくったという。

父親が牧師だったので父と同じ道を歩もうという思いで国際基督教大学(ICU)に進み哲学を学んでいる。

ICUの最初の2年間はキリスト教を学ぶ。そしてキリスト教を勉強するにしたがって哲学の方に向かった。宗教哲学から入って哲学の奥深さにひかれ、博士課程で研究しようという気持ちに傾いてゆくがICUでは同時に作曲も学んでいる。現在のICUには音楽に関するカリキュラムが沢山設けられているが当時は新設の講座だったそうで、タイミング良く3年生の時にICUに作曲学の講座が出来、そこで作曲を学んだ。

ICUを卒業しカリフォルニア大学サンタバーバラ校の哲学科博士課程に進む。そこで大学のバンドに入り作曲やピアニストとしての活動を始める。地元サンタバーバラでは徐々にピアニストとしての名前が広まってゆき、アート・ペッパー(as)やブルー・ミッチェル(tp)等がやってきては地元のバンドとセッションをする際によく声がかかり一緒にプレイしたりしてごく自然な成行きでジャズへのかかわりが増していったそうである。

24歳のとき、音楽家になる決意をし、博士課程の道を自ら断ってプロのミュージシャンとなる。

1979年から7年間「アイアート・モレイラ&フローラ・プリム」グループに在籍、以降ジョー・ファレル(sax)、ジェームズ・ニュートン(fl)、アラン・ホールズワース(g)、ジャン・リュック・ポンティ(vln)、アル・ディメオラ(g)と次々とビッグ・ネームのグループに参加する。

いやぁラッキーでしたよ、と謙遜するが幸運なだけでこれだけの引きがあるわけがない、ケイのセンスとパーソナリティーが請われてのことである。とりわけジェームズ・ニュートンのグループでサンシップ・テウス(ds,1952〜2011)と共演できたことを誇りとし、サンシップほど深い表現力と感情豊かなドラマーは他にいないと絶賛する。

『CIRCLEPOINT』(RED CASTLE)でケイはサンシップに捧げた曲<OFFSTEPS(FOR SONSHIP)>を演奏している。

そのケイが自己のトリオのドラマーに選んだのが本田珠也である。2001年のアルバム『ケイ赤城/パレット』(Videoarts Music)での共演以来14年にわたってインタープレイの相手としてとして本田珠也(ds)とコンビを組んでいる。ピアニストがドラマーと向き合うことによってよりスリリングな局面を発展させる例はままある。例えばビル・エヴァンス(p)がポール・モチアン(ds)とは繊細でロマンティックの極みを聴かせるがフィリー・ジョー(ds)とのセットでは一転、明朗で闊達、猛烈にスイングする。辛島文雄(p)もジャズはドラマーのための音楽と云いきる。ケイもドラムとの関わりを重視しているようである。

フリーからメインストリームまで多くのジャンルで、今もっとも旬の時期をひた走っている本田珠也だがこの10数年間のケイとの演奏体験によって大きく成長したことはケイのビデオアーツに残した作品の数々『Viewpoint』(VideoArts Music 1999)、『Palette』(VideoArts Music 2001)、『A Hint Of You』(VideoArts Music 2003)、『Modern Ivory』(Vidoearts Music 2004)、『Live - SHAPES IN TIME』(Videoarts Music 2005)、『LIQUID BLUE』(Videoarts Music 2007)を辿ってみるとよく理解できる。ケイのキャリアは同時に珠也の成長の足跡、記録でもあるのだ。

<いやぁ、そう云って下さって大変嬉しいことです。とにかくもう10年以上も一緒にやってきていますし、互いに一緒に音楽つくってきたっていう感じがしますよね。

アーティストは20代はひらめきでどんどん先に進められるケースが多いが30過ぎてからどれだけ発展するかが大事なことで、30代になると人生の複雑さとかが判るようになるし、それをどうやって自分の音楽の中に消化していくかが重要で、30代でおとなしく自分の中で整理して当たり前の音楽をするようになる人も多いですが、そうでなくて日常の中から野心的な、いわゆる本当にクリエイティブな音楽を創りだすタイプのアーティストもいて…珠也は後者の方なのね。

<僕が最初に出会ってやったとき珠也は30代だったし、やっぱりこれはすごい才能を持ってるなって感じましたし…結局、なんていうの、音楽に対する判断力とね、それから知識と創造力が全部総合的に出来るようになればこれは世界的なミュージシャンになるなって思っていたんですよ、珠也は40代になってそうなってきたね>

珠也は単なるドラマーではなくトータルな意味でのアーティストだとケイ赤城は語る。

1989年ケイはマイルス・デイヴィス(tp、1926〜1991、65歳)グループのレギュラーに抜擢され1991年までの2年間マイルスのバンドに在籍、『Live Around the World』(Warner 1987〜91)、『Miles In Paris』(Warner DVD 1989)、『Miles Davis with Michel LeGrand Dingo』(Werner 1990)、『Doo-Bop』(Warner 1991)等に参加している。

これまでケイ赤城のキャリアと云う時にまず挙げられるのが日本人唯一のマイルス・バンド在籍と云うことになっているがケイにとっていったいマイルスはどんな存在だったのだろうか。

<僕、いろんなミュージシャンと共演したり、一緒にやったけどやはり天才と云えるのはあの人しかいなかったね、僕から見て本当の天才!>

ノーマルな人間と云うのは直線的発想なんだよね、というのは、こういう理由だから次はこういう風にやって、段階を踏んでこつこつと前に進むんだけどマイルスは非直線的なんです、スポーンと全然ちがう訳わかんないアイデアが飛んでくるんですよね。

マイルスと話をしていてもそうだし、演奏していてもこんなアイデアどこから出てきたんだろうと思うような人間で、同時にマイルスほど直感の鋭い人はみたことがないし、僕たちバンドが次に何をやるかを、例え即興でも完璧に予想していて、その瞬間の空気を完璧に読み取ってそれに対する答えを瞬時に出す。そしてそのマイルスの出す答えと云うのは全く予想できないものだがものすごく自然なのだという。

<音楽的にいえばマイルスって云うのはもの凄く伴奏しやすい人間なんです>

マイルスの吹く音って云うのはね、全く予想できないんだけど、聴いた瞬間、あっナチュラルなんだって思っちゃうわけなんですよね、だからそれに対して自分はどう反応したらいいかすぐ解るんです。僕から云わせると音楽的にはマイルスと云う人間はもの凄く演奏しやすい人間なの、自分の反応に疑う余地がないというかね、親分こう吹いてるから自分はこう反応しなくちゃってすぐ答えが出るんです。

マイルスのあとケイ赤城は1991年から2000年までの9年間スタンリー・タレンタイン(ts、1934~2000、66歳)のグループで演奏している。スタンリー・タレンタインは60年代の初め、兄トミー・タレンタイン(tp)と二人そろってマックス・ローチ(ds)のクインテットに参加し注目を集め、その後シャーリー・スコット(org、元の夫人)、ジミー・スミス(org)との共演やクリード・テイラーのCTIレーベルからヒット作を発表し人気を博したソウル・テナーの第一人者である。

ケイはスタンリーとの9年間でブルースのルーツを体験する。

<僕、スタンリーとは9年間いたっていうことは、スタンリーのところが一番長かったんですよ、スタンリーはもの凄くいい人でした。すごく温かい人でね、自分がリーダーになるまでの修行って云いますかね、やっぱり、最後のところで自分がまだ欠落しているところを埋めてくれたのがスタンリーでしたね>

マイルスにしてもジェームズ・ニュートンにしてもかなり洗練された高度なレベルで音楽をつくってきた人たちだから元々バックグラウンドにあるブルースというか、そう云ったものが彼らのところではにじみ出てこない、したがってブルースの世界、アメリカの黒人ジャズを経験したのはスタンリーとの9年間だったという。

<スタンリーとのジャズ・サーキットでは生粋のジャズクラブ、例えばヴィレッジヴァンガードから昔からあるローカルな小さなクラブまでスタンリーと一緒にやったわけですよ、で、ああジャズのルーツと云うのはこういうところにあるんだなって僕も体験しましたし自分のプレイの中にも何となくブルースも本格的に出来るようになったかなあ、と思いました>

でもね、あの世界はもうないんですよ、実は、アメリカにはソウル・ジャズの世界って云うのはないね、もう終わってしまいましたね、もう、やっている人は年配の人だし、オーディエンスもそういうジャズクラブも全部なくなってしまいました、もう、スタンリーのような人はでてこないですよ。

ケイはある意味でアメリカのジャズの一つの歴史、それを最後の段階で経験したのである。

ケイ赤城はスタンリーのバンドで音楽活動を続ける一方で1996年からカリフォルニア大学アーバイン校で音楽講師として教鞭をとり、2000年からは芸術学部教授としてジャズ理論やジャズの歴史などの講座を持ち、実技も指導している。

生徒の中にはプロのミュージシャンになった人もいる。まだ20代なので名前はでていないがこれからが楽しみなのだという。

そして自分のホームグラウンドをアメリカにおいて日本との往き来をして活動していることについて伺った。

<やっぱり日本とは違った危険がありますけどね、アメリカは自由な国ですね、アーティストが自分のやりたいことを追及してゆこうとするときに、そういう環境を与えてくれるんですよ>

そのかわり、アメリカって国は、自分でやったことに対しては自分で責任を持てという国ですからね、逆にいえば誰も助けてくれないし自力本願の徹底した国ですから、そういう意味ではちょっと荒っぽいというか下手するとちょっと寂しい国にもなりうる国だけど、でも自分の好きなことには誰も干渉しないしね。

すべての過ちをおかしながらも自分の道を開けると云う点でもアメリカって凄くいい国だと思うと話してくれた。

ケイは1998年から主に大学の休暇期間を利用して日本で演奏活動を行っている。アメリカに住んで49年になるというがこれからはアメリカと日本の両方を軸として活動するという。今年の2月には本田珠也(ds)、若井俊也(b)とのトリオでカリフォルニア大学アーバイン校をはじめ南カリフォルニアでコンサート・ツアーを行う。

ケイのオフもまた多趣味である。中学時代から始めた写真撮影もここ1年位前からよく撮るようになったというし、5,6年前から始めたジョギングもかなりの距離を楽しんでいるようだ。また、小型セスナ機のパイロットのライセンスも取っている。

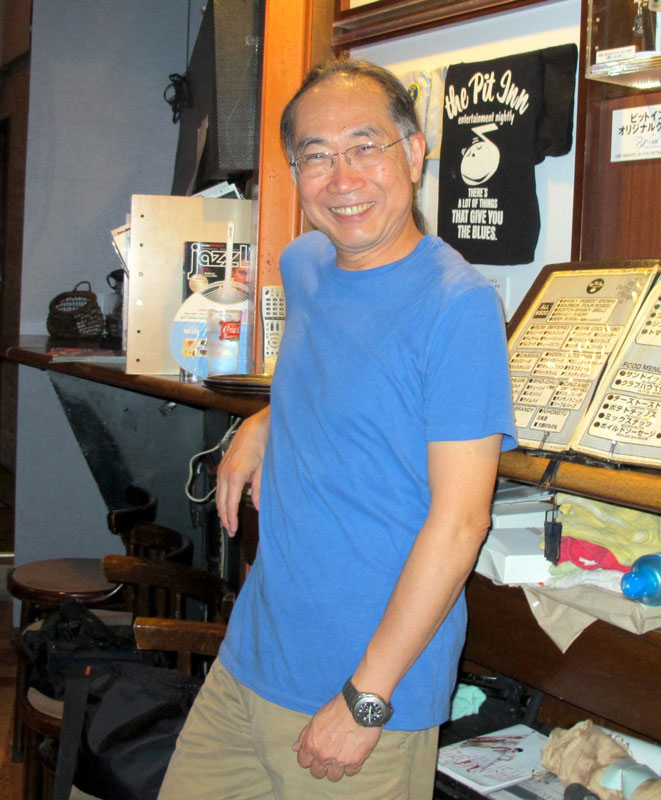

現在61歳になるケイ赤城の笑顔、やさしいまなざしからは演奏と同様のエネルギーが満ち溢れている。とにかく元気印が五つ星位ついた青年の輝きを放っている。

このエネルギーの源はすべてのことに真正面から取り組む旺盛な好奇心、そしてジャズ。

<僕にとってなんていうの、音楽の中で一番自分がナチュラルにいられる音楽の環境、そしてなんでそうかと云うと自分の生い立ちとかね、アメリカで育ったということと、それから即興音楽と云うものがとっても自由であるのと同時にやっぱりもの凄く高度な技術と知識を必要とすることのチャレンジなんですよ。

だからジャズって云う音楽は常に完璧な自由と完璧な規律を完璧に融合させないといけないんですね、それがジャズで、そのちょうどはざまにいることが心地いいんです>

たえず、そうした音楽に引っ張られながら生きていくって云うことがあっているの、僕は魚座だからね、そういうのが合うんですよ。

まさになるべくしてアーティストになったケイ赤城の精力的な活動は2015年、南カリフォルニアのコンサート・ツアーから始動する。

関連リンク:

Five by Five #1160『ケイ赤城トリオ/CIRCLEPOINT』 text by 望月由美

http://www.jazztokyo.com/five/five1160.html

1.31 '16

1.31 '16![]() :

:![]() :

:![]() :

:![]() :

: