|

|

|---|---|

|

|

|

プーさんが弾いた東京文化会館でのサウンド・ライブ・トーキョーで配っていた文庫本のような冊子のエッセイにあった「タコ部屋には淡路島から両親が死んだので来たという本来なら中学生の男の子も居た」という記述が頭から離れない。西成のドヤ、1979年。

ネパールの少女の人身売買についての記事を日経で読んだ。きっとYou Tubeでは見るのが辛くなるような映像で知ることができるだろう。

・・・と、そんな書き出しにしたら、文章が続かないじゃないか。

コンサート・レビューにしたけど、ハインツ・ホリガーの「揺るぎない希望はある」というハネ上がった後頭部の白髪は、たとえばこの男の子や少女に届きようが無いというのはまちがいだ、手紙は必ず届く。

ハインツ・ホリガーの指揮は、希望のひかりだ。

<track 212>

'Resting on Laurels' into 'Insomniac's Delight' / Reverse Blue (Halvorson/ Speed/ Opsvik/ Fujiwara)

さて、現代ジャズ。

独特なセンスで彗星のごとく登場したメガネ女子、メアリー・ハルヴァーソンちゃん。ギター。

棒読みトーン、不機嫌な響き(以上、多田)、従来のようなフレーズに依拠しない(益子)、トーンからマチエールへ、クラリネットの復権(以上、福島)、ちょっとイイと思うんだがどう思う?(菊地雅章)と、ポスト・マーク・ターナーの潮流とは明確にシーンを新たに開拓しているようなクラリネット/サックス奏者、クリス・スピード。

汎ジャンル的混交ポップもお手の物であるノルウェーの鬼才アイヴィン・オプスヴィーク。ベース。

メアリーの僚友で、勲章祖父ジャケのセカンド・リーダー作『The Air is Different』(2012)で気炎を上げる日系アメリカ人、トーマス・フジワラ。ドラマー。

この4にんが組んだ「リバース・ブルー」、反転する青、繰り返す憂鬱、まさに現代ジャズのスーパー・グループ生誕と言っていい、セッションしているYou Tubeが!

You Tube >http://www.youtube.com/watch?v=6Y8EurVRtG0

音痴サウンドなんかじゃないんだぜ!よおく耳をすまして、サウンドの微細の必然を追うのよ。五線譜とコードの牢獄のすき間に無限の空間があることを告知している輪郭付け。蜂飼耳ちゃんがまだ日本語は十分に使われていないと、荒川修作せんせいが五感どころか感覚の数パーセントしか使えていないと、示唆するあたりに似つかわしい試行の微笑み。

このトラックの中でだれがいちばんキーな音を出しているかといえば、オプスヴィーク、きみだ。メアリーのエッジの立つギター、映えるなあ。

相棒の益子さんと四半期ごとに開催している「益子博之=多田雅範四谷音盤茶会 Yotsuya Tea Party @喫茶茶会記」(通称タダマス)、でスポットがそれぞれに当たる才能が、よもやの揃い踏み、惹き合うアーティストの欲望がシーンに転化するさまを、まさに目撃しているのだ。

次回タダマス8は年明け1月に、2012年ベストテンの選出とあわせて、予定しています。こおゆうのはNHK−FMで「益子博之の現代ジャズアップデイト」という番組にして、ミュージシャン提供の出来立てトラックや録りたてライブ音源もまじえて構成する(そんなの簡単にできるくらいのネットワークが彼にはある)、ああ、聴いてみてえ。つまり、火薬の匂いをさせている現在生成する音楽フィールドは名指されるいとまもなく、とりあえず「現代ジャズ」と措定しておくけれど、このあたりなんだ。

レコーディングがあるわけではないのでメンバーの今年の活躍作品を並べておきます。

Bending Bridges / Mary Halvorson Quintet (firehouse 12) 2012

Keep On Going Like This / The Clarinetts (Skir) 2012

Overseas IV / Eivind Opsvik (Loyal Label) 2012

The Air is Different / Thomas Fujiwara & The Hook Up (482 Music) 2012

<track 213>

Forever / Gato Libre (Libra) 2012

Libraのもう1タイトルはGato Libre、是安さんが急逝される1週間程前のライブ録音です。いまだに何の音かわからない会場に響いた不思議で美しいな音も入っています。(藤井郷子)

Gato Libre :

Natsuki Tamura (田村夏樹) Trumpet

Satoko Fujii (藤井郷子) Accordion

Kazuhiko Tsumura (津村和彦) Guitar

Norikatsu Koreyasu (是安則克) Bass

<track 214>

So Far, So Hidden / Ketil Bjornstad from 『Vinding's Music - Songs From The Alder Thicket』 (ECM 2170/71) 2012

出来たばかりのスタジオに乗り込んで、ピアノに向かって最初に即興で弾き始めたというこのCD1のトラック1。

特別な音楽にわたしだけが気付いて、早朝の鳥のさえずりがわたしに向かって響いているように感じられる朝。世界とわたしの身体が響き合っているような気持ちになる。すぐに「セカイ」と言葉にする、所詮はセカイ系リスナーであるの、わたくし...。

おれは本人に向かって「ビヨルンスタさんはー」と話しかけていた(この記事で発音を学ぶ>http://homepage3.nifty.com/musicircus/ecm/ecm_news/May_8_2006.htm)。このノルウェーの文学者でもあるピアニストが『海』(ECM1545)という秘蹟をリリースして、よもや10年以上経って『The Light』(ECM2056)なんていうメゾソプラノとヴィオラとの作品に魂を奪われるとは思っていなかったわけだけど。よもや、3度目の...。

まさに、年末のお買い物ガイドだ。キラー・トラックをどんどん続けよう。

<track 215>

Johann Sebastian Bach : Das Wohltemperierte Clavier / Andras Schiff from 『平均律クラヴィーア曲集全曲』(ユニバーサル UCCE2082) 2012

通常、平均律は2枚組で第1巻と第2巻の2つに分けてリリースされるもの。

ECM、アイヒャー、シフは、これを96トラック、ひとつのものとして聴かれなければならないという、そういう意図での4枚組リリースであることに疑いはない。これがひとつのトラックなのだ。

国内盤(http://www.universal-music.co.jp/andras-schiff/products/ucce-2082/)は8000円とお高いのですが、充実した翻訳解説が付いているので国内盤を購入すべき。それは商品紹介にあるこの一文で推察されるところでもあります。

「最初は素朴で(白鍵ばかりの)ハ長調だから純白である。両巻の最後の曲は死の調であるロ短調である。第1巻のフーガとロ短調ミサのキリエを比較するとよい。それは漆黒にほかならない。この両極端の間に他の色すべてがある。まず黄色、オレンジ、黄土色(ハ短調からニ短調の間)、すべての暗い青(変ホ長調からホ短調)、緑(ヘ長調からト短調)、ピンクと赤(変イ長調からイ短調)、茶(変ロ長調から変ロ短調)、灰色(ロ長調)、そして最後に黒」(アンドラーシュ・シフ)

本来わたしは平均律はそんなに好きな曲ではないの。でもシフは特別。ECMでのシフは特別。

シフの平均律録音はコチシュ、ラーンキとハンガリーの三羽ガラスだった頃にデッカに吹き込んでいて、その微笑ましい若さの輝きを聴くのもアリだけど、シフはもうECMでの録音だけ聴いていればよい。

シフについて、その「即興的瞬間の質」を福島恵一さんがブログで書いている(http://miminowakuhazushi.dtiblog.com/blog-date-20110310.html)。福島さんの不意打ち、と、溢れるような記述もまたシフに同化するように軽やかで鮮やかだ。

<track 216>

Alive at the Vanguard / Fred Hersch Trio (Palmetto) 2012

アメリカ最大のジャズサイトAll About Jazzで「The Year of the Trio: Fred Hersch and Masabumi Kikuchi」(http://www.allaboutjazz.com/php/article.php?id=43004#.UIqZ62-vFGa)という記事が載った。

今年のジャズ界はプーさんのトリオとフレッド・ハーシュの年だった、という、お、おれが書かなければならないテキストだろ!、どうしたおれ、このレバノン出身の若きライターHrayr joinedに敗北してる。後の先でいく、現代ジャズ2012、わたしはこれにヘンリー・スレッギルと橋爪亮督グループを加えた4枚は揺るがないと考える。

<track 217>

Old Devil Moon / Nico Gori & Fred Hersch from 『Da Vinci』 (bee jazz) 2012

フレッド・ハーシュの柔らかな天使のような凄みに気付いたのは『プレイズ・ジョビン』(2009)をキュートすぎるドキンちゃんにリリースを教えてもらった時だから、まだ3年しか経ってないのよ。そこからダッシュで全部聴いた。一気呵成。

今年、クラリネット奏者とのデュオ盤がBee Jazzからリリースされ、ソングXジャズ社から国内盤化が検討されているというので、ほとんどゴリ押しでライナーを書かせていただいた(http://www.songxjazz.com/release/DA%20VINCI.html)。どこでも同じようなことしか書かない芸のなさ。「ハーシュはビル・エヴァンスを研究しつつ、その後のジャレット、メルドーの数十年にわたる王権を、ジャズ語法的に空中に跳躍させるのではなく、執拗に一音一音正攻法で音のロジックを追い詰めてゆく手法で覆そうとしているようだ。」「ハーシュの“エヴァンス〜ジャレット〜メルドー”を根こそぎ更新してしまうピアノの技術や質感は、むしろクラシック界のシフやピリス、岡田博美との参照で捉えるべきものかもしれない。」、暗誦のこと。

スタジオに入って最初のトラック、というのは、特別な魔法がかかるものか。

今年6月にハーシュにきいた「あなたに影響を与えた10ディスク」

Sonny Rollins: Live at the Village Vanguard

Benoit Delbecq: Pursuit

Charles Mingus: Mingus, Mingus, Mingus

Miles Davis: Friday and Saturday Night at the Blackhawk

Thelonious Monk: Alone in San Francisco

Earl Hines: Plays Ellington

Duke Ellington: Hi-Fi Ellington Uptown

Bach: Partitas and 2- and 3-part Inventions (Glenn Gould)

Ravel: Music for Piano (Martha Argerich)

Scriabin: Sonata (Anton Kuerti)

興味深すぎる。唯一の現代シーンからのセレクト、ブノワ・デルベックを挙げているところにわたしは打たれる。マイルスのそれは名演かね。グールド、アルゲリッチ、クーティは納得のセレクト。

<track 218>

Loro / Egberto Gismonti from 『エン・ファミーリア Em Familia』 (ブラジルEMI) ボンバ・レコード BOM24195

ボンバ・レコードからジスモンチのブラジルEMI盤の諸作が国内盤でリリースされている。まったく快挙だ。これらもすべて年内に入手しなければならない。

都内のあちこちでジスモンチを聴くイベントが行なわれているときく。音楽ライターの柳樂光隆さんは、わたしと同じく国分寺の喫茶プー横丁の店主渡辺草氏にジスモンチの手ほどきを受けたと先月知った。音楽は時をこえる。

おれは、さ、ブラジルEMI盤のピアノ・ソロ『アルマ』がリリースされてLPレコードを六本木WAVEで入手したとき、あまりに素晴らしくてスイング・ジャーナル誌の読者欄になんと「カセットに録音してあげます!」とハガキを書いて、それが掲載されて、たしか7人の方にカセットを送った記憶がある。87年頃か。著作権も何もあったもんじゃない。とんでもない話だ。

ECMファンの女の子で「ジャレットよりジスモンチのピアノが好き!」なんていうとんでもないステキなことを言う、そして会ってみたらとんでもない美少女だったという、ECMファンクラブ会長としてのとんでもないおいたの記憶が今になって蘇ったりする。

この『エン・ファミーリア』のライナー、中原仁さんと今村健一さんのテキストでこの時期のジスモンチの到達が読める。エンディングの、生まれた男の子ブランキーニョの声とともに奏でられるバラードの美しさ、自然音、空気の幸福感、こんな親ばかでとろける音楽体験もそうそうないもの。

「ローロ」は『エン・ファミーリア』の1曲目。人生最高の瞬間の、ジスモンチの最高にはじけたピアノ・タッチはどんな時も耳に鳥肌がたつ。ジスモンチはハービー・ハンコックに向かって「どうだ」とばかりに思いっきり弾いてハンコックから「どこがジャズなんだい?」と言われた逸話があったけれど、まったくジャズである必要なんてない。

まったく幸福の絶頂期過ぎるアルバムだ。その後この息子のブランキーニョは、ギタリストに成長して父親とECMで2枚組を制作した。

<track 219>

小さな頃から / JUDY AND MARY

You Tube > http://www.youtube.com/watch?v=3FDhnfgo9mg

NHK-FMでJUDY AND MARY の「小さな頃から」がかかる。

このギターリフは交響曲のように響く。

今ならわかる間違いや不可能を、もう一度間違いたい。

そこに氷しかなくても行きたかった。

YUKIが05年に発表した「長い夢」を聴いてて、それが1才11ヶ月で急死した息子を想って書いた曲だと知った衝撃、というか、楽曲の切なさ。これはすごい歌だ。

97年のCoccoの「強く儚い者たち」に漂う死のイメージを象徴する「とびうお」が、「長い夢」の歌詞に転生している。

YUKIは函館出身。函館の小学校では、洞爺丸1155人の惨事が語られ、おれは「海」に「死」のイメージを強く刷り込まれた記憶がある。

<track 220>

All My Love’s Laughter / Art Garfunkel from 『Watermark』 1977

アート・ガーファンクルのジム・ウェッブ作品集となったソロ第3作。これまた捨て曲無しの逸品。エンディングの「木製飛行機」の曲が終わるはかなさよ。

「オール・マイ・ラヴズ・ラフター」、歌詞もなかなか深いような、拡大解釈もしたくなるような。でもね。英語の歌詞なんてどうでもいいのよ。ニュアンスわかるネイティブじゃないし。おれはもう51なんだよ、ラブソングなんて要らないんだ、この曲はラブソングに収まってはいない。

この曲のエンディング、ハープのつまびきに乗ってバグパイプが鳴り響くアレンジ、がいい。空からバグパイプが降ってくる。

フツーのアレンジなのに、意識の中に轟音が鳴り響くようなインパクトを残す。ハーディ・ガーディのギャアアアというノイズやインプロ作品に出会ったときにつながる。坂本真綾の「約束はいらない」の沸き立つバグパイプにもつながる(スペクタクル感覚はピーター・ガブリエルなんだろうなあ・・・)。

『ウォーターマーク』のジャケ、水平線ジャケのインパクトは、「海」と「死」にも、ECMジャケにもつながる。

編集CDR『Flying』 2012.11.5

01 Aerial Tour Instrumental = Flying / The Beatles 1967.9.8 session

02 おやじ / 思い出波止場 2009

03 3月の水 / アントニオ・カルロス・ジョビン 1971

04 In A Sentimental Mood (Duke Ellington) / 加藤崇之・是安則克・小山彰太 2001

05 涙(ラ・グリマ) / 高柳昌行ニューディレクション 1971

06 マイクロフォン・タイソン feat SIMI LAB / DCPRG 2012

07 Your Story (Bill Evans)

08 Indikon (Stenson / Jormin / Falt)

09 Indicum (Stenson / Jormin / Falt)

10 Ermutigung (Wolf Biermann) / Bobo Stenson Trio (ECM2233) 2012

11 Current / 橋爪亮督グループ 2012

12 Joyful Departure / Ralph Towner 1997

13 I Lived In Trees

14 Behold The Nereids Under The Green Sea

15 Chalky Down / Mark Fry 2011

<track 221>

マイクロフォン・タイソン feat SIMI LAB / DCPRG from 『SECOND REPORT FROM IRON MOUNTAIN USA』 2012

ファーストを今年3月の奈良「お水取り」7時間東名高速独走で聴いてすごく良かった。

菊地成孔DCPRGのインパルスセカンド、近場のドライブだと編集CDRやきゃりーぱみゅぱみゅがごきげんに鳴るなか、長い距離のドライブになると俄然いい具合にロードな感じにトリップできる。

このトラック、オーネットのプライムタイムを折り畳んだように聴く。サックスをオーネットに見立てている。SIMI LABのラップにハマりはじめる。6:38から入る女の子たちのラップに、あ!ハルカリは今どうしてるんだっけー、ごおお、今年新譜が出てるー>http://www.halcali.com/

「キャッチ22」はファーストと同じ1曲目。2曲目はプーさんの名演「サークル/ライン」リスペクト。3曲目はトランペットを美味しくサーブしてるし。で、ずっと考えているのは、ありがちなクライマックスに飽きる展開にならないあたり、で、クラブ・ミュージック感覚というのか、土俵をそちらに椅子して見渡せばなんともジャズばりばりな感覚に横溢しているではないか。ラジオでの「ジャズ・ミュージシャンの菊地成孔です」の発語に、「ぜんぜんジャズじゃないじゃん」と突っ込んでいたおのれのジャズ視野こそが古びていたと、なかなか捨てられないんだよねーおのれのジャズ視野。或る日突然、ジャズを聴き飽きたときにドン・チェリーが走り回っていた空間に気付いたみたいに、わたしはDCPRGに耽溺するのである。

アルバム全体に対する視線と、リアルタイムを構成し続ける涼しさと。歌舞伎町にもロイホにもステキなことはない。苛立ちと飛翔を抱え込んで踊るしかないリスナーに、お前はどうするんだとナイフを突きつける。耽溺にとどまれば、死ぬぜと。

<track 222>

Indikon / Bobo Stenson Trio from 『Indicum』 (ECM2233) 2012

上のほうで並べそびれた。今回、ピアノ盤多いけど。

美に痺れるピアノ。このトリオを世界は評価しなさ過ぎ。スタンダードはむしろ少なく、現代音楽からフォーク、SSWまで、素材の多彩さはステンソンの知性のありようを知らせるが、それらをすべて彼のオリジナルに昇華して、痙攣する繊細極まるトリオのインプロヴィゼーションに仕立てあげている営み。前回は3年、今回は4年待たされた。ピアノ・トリオという呼称すら野蛮だ、というようなことを12月に出されるタワーレコードの無料冊子「イントキシケイト intoxicate 」に書きましたので、お読みください。

ステンソンも、シフやハーシュ、プーさん、ビョルンスタと同じ世界最先端の極限に咲くピアニストなのだ。

<track 223>

Nostalgica / 東京ザヴィヌルバッハ from 『AFRODITA』 (AIRPLANE LABEL AP-1048) 2012

You Tube >『AFRODITA』東京ザヴィヌルバッハ 告知動画http://www.youtube.com/watch?v=bqunMGfkQwQ

坪口昌恭のピアノも世界最先端だな!、あ、キーボーディストか。もうザヴィヌルもハンコックも要らない、と、じじいのようなことは書きたくない。同じキーボードでもクレイグ・テイボーンとはアプローチちがうかー。

東京ザヴィヌルバッハは、10数年前に大御所スター五十嵐一生が新宿ピットイン昼の部で菊地成孔と坪口昌恭が自動変奏シーケンスソフト“M”で試行しているのを耳にして合流したのが発端。その後五十嵐が抜けて、菊地と坪口になって、今はソロ体制。今回のはアメリカでも受けるんじゃないか。純化した坪口のふっきれた到達が感じられる。

おれの職場の若いアルバイトたちがHIATUS、Toe、rega、LITE、mouse on the keys、Lost Age、ハイスイノナサ、de de mouseとか、日本のシーンのバンドを「ただオヤジ、これどう?」と質してくるから、「演奏力もセンスもあるけどねー、ゲーム世代だなー、手本が見透けてるよ、おれは中田ヤスタカでいいよ、で、これどうだよ」と、東京ザヴィヌルバッハをアイフォンで聴かせると、お、すげー、と一様に反応する。モノがちがうことを身体で受け止めている。

<track 224>

Mauricio Kagel: Acustica (1968-1970)

You Tube >http://www.youtube.com/watch?v=hQiOvI_tQmc&feature=results_video&playnext=1&list=PL32D0A5EBE6CE406C

おれはミシェル・ドネダとヒュー・デイヴィーズの即興演奏ではないか?というくらい驚いた。

ECMファンの聖地、表参道月光茶房に行ったら、店主がダマテンでLPレコードをかけた。眼鏡の奥が宮本武蔵になってる。負けてなるものか。音が鳴って15秒でおれは「こ、これは、何なんですかー!」と叫んだ。まさに今回も秒殺されたのだ。

だが、この驚くべき即興的強度は6分あたりまで、である。

すげー、断定だな。とても福島恵一兄さんには話せない断定だな。

現代音楽のマウリシオ・カーゲルの『アクースティカ』という作品なのか。現代音楽を即興で聴くこと自体がお門違いなわけね。

<track 225>

perhaps it is not a love / Satou Kou

Sound Cloud >http://m.soundcloud.com/pomutwo/perhaps-it-is-not-a-love

なにこれ。ちょっと待って。何度も笑って聴いてしまう。これ好きだ。なんつうマタタビな音源のカットアップ。まるでわたしが編集CDRを作っているときの多幸感そのままだし。

ペルトとゴルトベルクは反則だよお。

昨年の菊地成孔DCPRGが出演する菊地雅章トリビュートコンサート新宿ピットインの整理券を編集CDRと交換で譲る日記に応募のあった佐藤さん。すげー選曲の編集CDRでいいだけメールで盛り上がって、浪人の身なのでというから司法試験でも受けてるのか、30前後のにいちゃんかな、にしてはドネダもジムブラックも聴いてるなんて。今年大学に入ったんですがインプロヴァイザーになりたいので辞める予定です、ライブにいらっしゃってくれますか?ちょっと待て、辞めるの止めろ、置かれた場所で咲け。

即興演奏家のデビューに立ち会えるなんて。http://www.enpitu.ne.jp/usr/bin/day?id=7590&pg=20121106

もとい。生涯を芸術に捧げよ。

<track 226>

Slav To The Rhythm / Farmers Market from 『Slav To The Rhythm』 (ボンバ・レコード BOM24200) 2012

こんなのも反則。パワープログレじゃないか。イエスとかEL&Pとかザッパとかジャズ・フュージョン好きのおじさん専用特選盤。

ノルウェーのスティアン・カシュテンセン率いる変拍子ぶっちぎりパワーユニット、ファーマーズ・マーケット(http://www.bigstream.co.jp/artist/0405_farmers/kaisetsu3.html)。こないだ四谷音盤茶会の帰りに常連の池田さんのお買い物CDにもこれがしっかりとあった。おれ、彼らのデビュー国内盤のライナー書いてんだよねー。

95年にカシュテンセンがブルガリアにサックス奏者を見つけに電話越しにテープを聴くオーディションを敢行、1時間ほどの電話越しのジャムセッションだけで意気投合、サックス/クラリネット奏者トリフォン・トリフォノフはカトニッツァ村の農夫、かなり年上、1ヵ月後にノルウェーにやってきて2日間のリハーサルをしてすぐツアーに出発。ドラマチックな船出。

このトリフォノフおじさんのサックスがいいんだよねー。まだファーマーズ・マーケットの一員としてがんばってんだ。世界中を巡回するサーカス団と言えるだろう。

今日、来日してんじゃん。http://www.norway.or.jp/news_events/culture/music/farmersmarket2012nov/

<track 227>

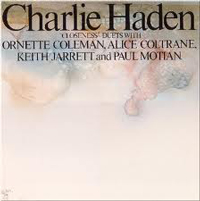

For A Free Portugal / Charlie Haden from 『Closeness』 1976

You Tube >http://www.allmusic.com/album/closeness-duets-mw0000197561

上がLPジャケ、下がCDジャケ。

チャーリー・ヘイデンが、キース・ジャレット、オーネット・コールマン、アリス・コルトレーン、ポール・モチアンとそれぞれデュオした作品。たしかスイング・ジャーナルの銀賞取ってたんじゃないかな。金賞はウエザー・リポートだったかな。

ポール・モチアン追悼でこのトラックを、何度か聴いたり、友だちに教えたりした。CDだと音質がとても良くない。ここはアナログで聴きたい。

ヘイデンのつまびきと、モチアンのカチャカチャと、サウンドコラージュによる祈りにも似た反戦音楽。いまだにこのヘイデンのメッセージの元となるポルトガルの現代史をチェックしていない。

<track 228>

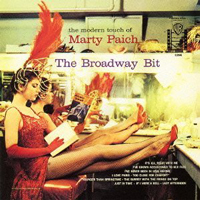

It's All Right With Me (from "Can-Can") 私は御満足 / Marty Paich マーティ・ペイチ from 『The Broadway Bit ブロードウェイ・ビット』 ワーナー WPCR-13186

ヘイデンのベースを聴いたので、スコット・ラファロもいきましょう。

マーティ・ペイチ(p,arr)、アート・ペッパー(as)、スコット・ラファロ(b)、ジミー・ジュフリー(cl,bs)、ビル・パーキンス(ts)、メル・ルイス(ds)、フランク・ビーチ(tp)、ステュ・ウイリアムソン(tp)、ボブ・エネヴォルセン(tb)、ジョージ・ロバーツ(tb)、ビンス・デ・ローサ(frh)、ヴィクター・フェルドマン(vib)

1959年5月13日ハリウッドにて録音

通称「踊り子」で知られる人気盤。千円で24ビット・デジタル・リマスタリングで出ている。SHM−CDでも出ている。ウエスト・コーストの面々のアドリブの凄さを聴け、マーティ・ペイチにこそ注目せよ、というのが作品論としての正解なのは承知しておりまする。

このスコット・ラファロの、並み居るホーン陣をひとまとめにして牽引してブンブン弾き走るのに、のけぞるばかり。

気付いてすげー、すっげーと騒いでいるけれど、ジャズ・ファンには有名なトラックなのね。ジャズ・リスナーとしてお子ちゃまなおれなんだわ。

このトラックのYou Tubeはないのでスコット・ラファロのこれを聴きますか。

You Tube >http://www.youtube.com/watch?v=cANYKXVyV5g&feature=related

誰もスコット・ラファロのようには弾けない。こんだけベーシストいるのに。

誰も誰かのようには弾けない。

誰も誰かのようには生きることはできない。

わたしたちは目に見えるわたしたちだけではない。

死の匂い。生の気配。

FaceBookつながりの作家・中島渉さんの辞世の句。

11時20分 信濃追分発ノスタルジア満載 ではではそれで

FaceBookつながりのフランス在住でミシェル・ドネダとも共演する舞踏家岩名雅記さん。映画『うらぎりひめ』のお知らせ(http://www.enpitu.ne.jp/usr/bin/day?id=7590&pg=20121115)。

Niseko-Rossy Pi-Pikoe:1961年、北海道の炭鉱の町に生まれる。東京学芸大学数学科卒。元ECMファンクラブ会長。音楽誌『Out There』の編集に携わる。音楽サイトmusicircusを堀内宏公と主宰。音楽日記Niseko-Rossy Pi-Pikoe Review。

1.31 '16

1.31 '16

追悼特集

ポール・ブレイ Paul Bley

![]() :

:

#1277『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』(ピットインレーベル) 望月由美

#1278『David Gilmore / Energies Of Change』(Evolutionary Music) 常盤武

#1279『William Hooker / LIGHT. The Early Years 1975-1989』(NoBusiness Records) 斎藤聡

#1280『Chris Pitsiokos, Noah Punkt, Philipp Scholz / Protean Reality』(Clean Feed) 剛田 武

#1281『Gabriel Vicens / Days』(Inner Circle Music) マイケル・ホプキンス

#1282『Chris Pitsiokos,Noah Punkt,Philipp Scholtz / Protean Reality』 (Clean Feed) ブルース・リー・ギャランター

#1283『Nakama/Before the Storm』(Nakama Records) 細田政嗣

![]() :

:

JAZZ RIGHT NOW - Report from New York

今ここにあるリアル・ジャズ − ニューヨークからのレポート

by シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley,剛田武 Takeshi Goda, 齊藤聡 Akira Saito & 蓮見令麻 Rema Hasumi

#10 Contents

・トランスワールド・コネクション 剛田武

・連載第10回:ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報

シスコ・ブラッドリー

・ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま

第1回 伝統と前衛をつなぐ声 − アナイス・マヴィエル 蓮見令麻

音の見える風景

「Chapter 42 川嶋哲郎」望月由美

カンサス・シティの人と音楽

#47. チャック・へディックス氏との“オーニソロジー”:チャーリー・パーカー・ヒストリカル・ツアー 〈Part 2〉 竹村洋子

及川公生の聴きどころチェック

#263 『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』 (Pit Inn Music)

#264 『ジョルジュ・ケイジョ 千葉広樹 町田良夫/ルミナント』 (Amorfon)

#265 『中村照夫ライジング・サン・バンド/NY Groove』 (Ratspack)

#266 『ニコライ・ヘス・トリオfeat. マリリン・マズール/ラプソディ〜ハンマースホイの印象』 (Cloud)

#267 『ポール・ブレイ/オープン、トゥ・ラヴ』 (ECM/ユニバーサルミュージック)

オスロに学ぶ

Vol.27「Nakama Records」田中鮎美

ヒロ・ホンシュクの楽曲解説

#4『Paul Bley /Bebop BeBop BeBop BeBop』 (Steeple Chase)

![]() :

:

#70 (Archive) ポール・ブレイ (Part 1) 須藤伸義

#71 (Archive) ポール・ブレイ (Part 2) 須藤伸義

![]() :

:

#871「コジマサナエ=橋爪亮督=大野こうじ New Year Special Live!!!」平井康嗣

#872「そのようにきこえるなにものか Things to Hear - Just As」安藤誠

#873「デヴィッド・サンボーン」神野秀雄

#874「マーク・ジュリアナ・ジャズ・カルテット」神野秀雄

#875「ノーマ・ウィンストン・トリオ」神野秀雄

Copyright (C) 2004-2015 JAZZTOKYO.

ALL RIGHTS RESERVED.