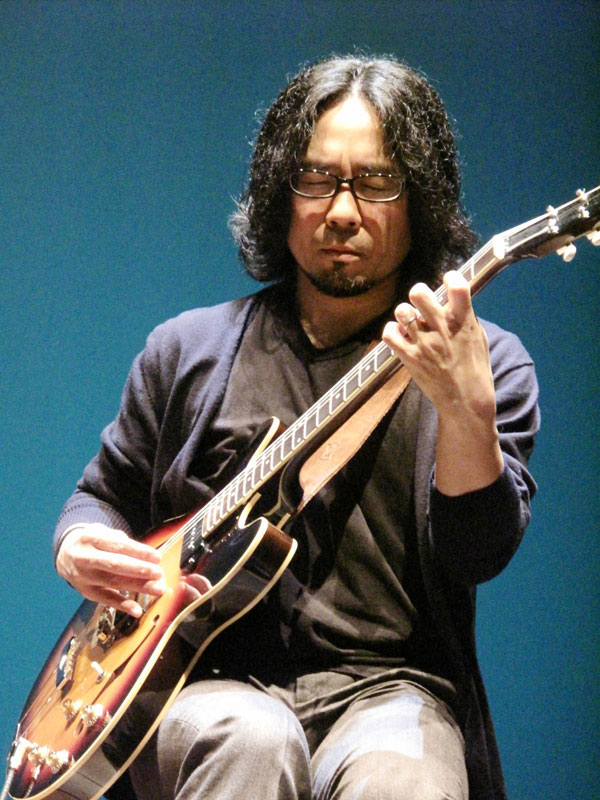

市野元彦(g)の書く曲のタイトルは<猿の正夢>、<黄色いスープ、青のパン>、<三番目の太陽>等々いっぷう変わっている。サウンドもメロディーもすごくシンプルなのだけど耳に残る。これまで馴染んできた日本の歌謡や西洋の音楽とも一味違う個性があり、いちどとりつかれるとやみつきになる不思議な魔力を秘めている。

そんなミステリアスな市野元彦に、ずばりお気に入りのミュージシャンを伺った。

<ポール・モチアンですね。ポール・モチアンのやっているバンドとかトリオとか…タイム的にもサウンド的にもね>

市野元彦(g)は昨年まで「PM8:00 The Music of Paul Motian」というポール・モチアンの曲ばかりを演奏するバンドをつくっていた程のモチアン党なのである。

ポール・モチアン(ds)はトニー・スコット(cl)、アル&ズート、ビル・エヴァンス(p)、キース・ジャレット(p)、ポール・ブレイ(p)、リー・コニッツ(as)、菊地雅章(p)など多くの名匠と共演を重ねてきたが、どの時代の演奏を聴いてもモチアン独特の霧のようなものを降らせその場にくつろぎと潤いを漂わせてきたドラマーである。

楽器こそ違うがモチアンと市野元彦の音楽の芯の部分に似たものを感じる。いつも朝もやの中につつまれて瞑想にふけっているかのような表情の市野元彦のミステイックなベールの一枚がはがれた。

市野元彦(g)のユニット「rabbitoo」のファースト・アルバム『rabbitoo national anthem of unknown country』(SONG X 019、2014)の12曲目の市野の曲<入口から数えて二番目の席で待つ女>では演奏の途中からいつの間にかチャーリー・パーカーの<ドナ・リー>が入り込んでくるくだりの浮き世ばなれした浮遊感にポール・モチアンのエレクトリック・ビ・バップ・バンドとの距離の近さを感じる。

市野元彦は現在自分のユニットとして「rabbitoo」、「time flows quartet」「toy boat」「PM8:00 The Music of Paul Motian」等々をつくっているが現在は主に「rabbitoo」と「time flows quartet」で活動をしている。

このうち「rabbitoo」は市野元彦のギターに藤原大輔(ts,electronics) 佐藤浩一(keys,minimoog) 千葉広樹(b,electronics) 田中徳崇(ds)からなるクインテットで特に市野がリーダーにはならずメンバー5人による合議制でグループの運営を行っているという。

リーダーを定めないグループとしてはかつてのMJQ(モダン・ジャズ・カルテット)が有名だが作編曲面ではジョン・ルイス(p)がかなりのウエイトを占めていたことは有名な話である。「rabbitoo」では市野元彦の曲が多いことからも市野がこのグループでジョン・ルイス的な役割を担っているようにも感じられる。

因みにファースト・アルバム『rabbitoo national anthem of unknown country』でも全12曲中の11曲が市野の曲で構成されている。

このアルバムは2012年の9月と2013年の7月の2回に分けて収録されている。

メンバー全員でアイデアを持ち寄って構成やアレンジを練り上げて一曲、一曲を淘汰してゆくのだそうで、そのぶん時間もかかるのである。

<曲は基本的には僕が骨組みを作って持っていってそれをみんなで演奏しながら、その場で誰かからアイデアが出れば、それをみんなで考えてかぶせて創りあげてゆくんです、ここはこういうベース・ラインがいいんじゃないとかいってそうしたり、ものすごく時間をかけて、リハーサルを積み重ねて創っていく感じですね、編集もみんなで集まってやるんです>

この『rabitoo national anthem of unknown country』は2014年6月にはフランスのnaive)よりヨーロッパ市場に向けてリリースされ、フランスのテレビ局”MEZZO TV”のTop Mezzo of September 2015に選出されている。

「rabbitoo」の2作目は既に録音済みでアルバム・タイトルは『The Tourch』(SONG X 031)と決まっているが、リリースの時期は未だ明らかにされていない。

一方、もう一つのユニット「time flows quartet」は市野元彦(g)、津上研太(as)、落合康介(b)、外山明(ds)のカルテットで、市野が創った曲にみんながインプロヴィゼーションで有機的に反応しあい、そこから生まれたアイデアを互いに楽しみ合うというユニットなのだそうだ。ベースの落合康介は是安則克(2011年9月、享年56)の後任。

<「time flows quartet」の方はオーガニックなインタープレイですかね、云って見ればインプロヴィゼイショナルなバンドなんです>

第一期の「time flows quartet」の作品『Time Flows (like water)』(BounDEE 、2007)では市野元彦(g)、土井徳浩(cl)、是安則克(b)、外山明(ds)という4人で録音している。

市野元彦はこの性格の異なる二つのユニット「rabbitoo」と「time flows quartet」で自己の音楽的な探究心を満たすべく演奏活動を続けている。

市野元彦は1968年神戸市の出身、現在47歳。子供のころは漫画家になりたくて絵ばかり描いていたという。ジャズに出会うよりもポップスとの出会いの方が早く、中学生のころフォーク・ギターを買って友達と遊びで音楽を始めている。姉がFM放送のエアチェックをしていて、そのテープを聴くことから洋楽に親しむようになる。高校に入ってエレキ・ギターを手に入れジミ・ヘンドリックスとかエリック・クラプトン、レッド・ツェッペリン等をやっていてこの頃まではジャズとは無縁の音楽生活を送っている。又、あまり、ものを教わったりするのが好きではなかったそうで絵にしてもギターにしてもぜんぶ独学でやっていたという。

ジャズとは意外な形で出会っている。

同志社大学に進み、自分でバンドをつくりロックやポップスを演奏していた。いわゆる大学のクラブやサークルに加入するのではなく、自分でメンバーを募ってバンドを結成していた。その活動は大学周辺の京都が中心になってくるが、あるとき、鴨川の上流の橋の上でストリート・ミュージシャンを聴きジャズ・ギターを知ることになる。

<エレキ・ギターとサックスがデュオをやっていたんですけど、それがジャズだったんですね。ジャズって云うとトランペットとかドラムとかがイメージにあるじゃないですか、子供のころは勝手にそう思い込んでいて、ギターでジャズをやっているってことを知らなくてね>

ジャズ・ギターとの出会いがストリート・ミュージシャンだったというところがユニークである。

最初に買ったジャズのアルバムはウェス・モンゴメリー(g)の『フル・ハウス』(Riverside、1962)だという。例のジョニー・グリフィン(ts)入りのライヴ盤であるが、きっかけはウェスを知っていて買ったのではなくジャケットが気に入ったからだというが大学の3年頃のことだそうである。

大学を中退し、京阪神地区でプロとして演奏活動を始める。このころはヴォーカルとのデュオとか基本的にはジャズのテイストで唄入りのポップ・バンドをやっていたという。

しかし、だんだんジャズのウエイトが多くなり、ハーモニーのこととかちゃんと勉強してみようと思うようになってゆく。

これまで正規の音楽教育を全く受けていなかったのでこのあたりでちゃんと学ぼうと思い立ちバークリー音楽大学の奨学金を取得し1996年から3年間バークリー音楽大学に留学する。

バークリーではゲイリー・バートン(vib)のニュー・カルテットやチャーリー・ヘイデン(b)のリベレーション・オーケストラで知られるMick Goodrick(g)やBret Willmott(g), Tony Gaboury(g), Jon Damian(g)等という錚々たるアーティストに学んでいる。

バークリー音楽大学ではもう一つの出会いがある。市野より先にバークリーで学んでいた橋爪亮督(sax)と巡り合い、以降現在に至るまで交流を深めることになる。

1999年バークリーを卒業し、その後2年間ボストンやニューヨークで暮らしバークリーを含めて5年間アメリカ暮らしをしている。

2001年に帰国し一カ月ほど神戸の実家で過ごした後上京し、東京を拠点とした活動を始動する。

渡米するまではずっと関西圏で過ごしていて、そのままバークリー音楽大学に留学したので東京での生活はこの時点が初めてという。

東京での最初の活動は新宿ピットインに出演していた橋爪亮督に再会し、橋爪亮督グループに参加することから始まる。

橋爪は市野より一足早く1997年に帰国し既に新宿ピットインを始め都内を中心に演奏活動をしていたのである。

市野は橋爪のことを<橋爪さんはとっても理知的なひとで自分の音楽も同じで、じっくり時間をかけて熟成させていくんです>と全幅の信頼を寄せている。

こうした市野元彦について長年にわたって共演してきた橋爪亮督は

<市野さんはバークリーでは後輩に当たりますが、彼の方が歳は一つか二つ上で、人生においては先輩です。自分のバンドをはじめ、長く共演させてもらっていますが、常に音楽的に新鮮なことに貪欲で、予定調和を避け一つのところに停滞しません。そして何よりも尊敬する点は、彼は独自のトーンを持ったミュージシャンだということです>

予定調和を避けるという表現は正に市野元彦を聴いたときに真っ先に頭に思い浮かぶイメージであり、長年にわたって市野と演奏してきた橋爪亮督の言葉は市野ミュージックの本質を端的に語っている。

市野はこの橋爪亮督グループを足掛かりにライヴ・シーンでの活躍の場を広げてゆき、前述の自己のユニットの結成につなげてゆく。

また、市野は自己のユニットのほか渋谷毅(p)との<デュオ+ゲスト外山明(ds)>、林栄一(as)との<デュオ>、竹内直(sax)、田中徳崇(ds)との<MANI>、小山彰太(ds)、石井彰(p)、吉野弘志(b)との<幽玄郷>、水谷浩章(b)の<BLOW OUT>、太田剣(as)の<New Quintet>などにレギュラーで参加するほか津上研太(as)や南博(p)、大槻KALTA英宣(ds)等のセッションにも参加している。この共演しているミュージシャンの顔ぶれを見ても市野のキャパシティーの広さが判る。最近では鈴木勲(b)の『衝撃のアヴェマリア』(キング)にも加わっている。

こうした活動のなかで、渋谷毅との出会いはかれこれ5年ほど前、神戸のライヴハウス「BIG APPLE」に渋谷毅の「月の鳥」+外山明(ds)が出演したさい、インターヴァルでお店のマスターが、市野の『Time Flows (like water)』をかけてくれた。それを聴いた渋谷毅がこれいいねえ!と云ってくれ、それをきっかけに渋谷毅と一緒に演奏することになったという。

ピアノとギターのデュオといえばビル・エヴァンスとジム・ホールが先ず頭に浮かぶが渋谷毅と市野元彦のデュオも奥行きが深い。

渋谷毅との演奏について市野元彦は

<渋谷さんって唯識っていうか、美しいもの、形式にとらわれないというのもありますし、ハーモニー的にも音色的にもリズム的にも、音楽的にも自分が何も意識的に合わせなくてもうまく演奏が出来るというか…ピアニストと一緒に何かを演奏しているという感覚よりも2人で一つの楽器を一緒に演奏しているような気分になれるんですよ>

<外山さんもそうなんですけど、僕が好きになれるミュージシャンって大体そうなんですよ、3人でもデュオでも一つの楽器を一緒に演奏しているような気分になれる、それを渋谷さんには強く感じられるんですね>

好きなギタリストとしてジム・ホールとビル・フリゼールをあげてくれた。市野らしい好みと云える。

ジャズシーンの中にいながらジャズ・ミュージシャンと云う意識は自分の中にはあまり強くないのだという、ジャズを市野ミュージックの一つのジャンルとしてみているのかもしれない。

<自分のこと?いい加減と云えばいい加減ですかね、いや、いい加減ではないですけど、その時々に面白いなあって凝っていることを一生懸命やって、うん、あきたらポンと辞めちゃうところがあって…バンドでもそういうところあるんですけど、ずっと楽しんで同じメンバーと続くときもあれば急にあきて別のことを始めちゃうんですよ>

ジャズにはジャズ固有の呼吸と云うか間合いがあり、それをいちど身につけてしまうとどんな音楽からもジャズのバイブレーションを感じとれるようになるものである。

市野元彦はそうしたジャズの間合いを身につけたうえで、今の空気を音の中にさり気なく忍ばせているコンテンポラリーなミュージシャンであり、ごく当たり前の音の中に特別な響きを賦与する不思議な奥の深さを感じる。

市野さんにとってジャズってなに?

<傍観者ですね。今でも車の中ではもっぱらビートルズを聴いているんです>

市野元彦の次なる対象は何に向かうのか興味津々である。

1.31 '16

1.31 '16![]() :

:![]() :

:![]() :

:![]() :

: