|

|

|---|---|

|

|

|

お正月に録画した伊勢神宮と出雲大社が同年に遷宮したことを特集したNHKスペシャル『二つの遷宮』(アニメも超ステキだ!)を何度も観ていたせいであろうか。

雅楽の響きが濃厚に漂ってくるのを感じる。

人類が最初に音楽に驚いたのは、倍音なのだ。

弦をこすったり、筒が音をたててたり、皮を張ると響いたり。声を出しあうと、倍音が重なることにおののいたほうが早かったか。

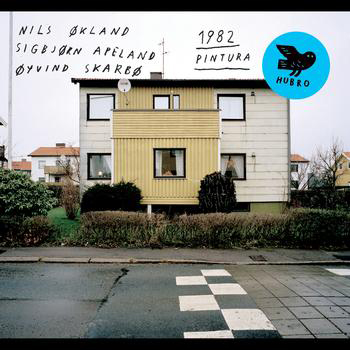

<track 308> Pintura / 1982 (Hubro) 2011

言われて気付いた、これはふいごの鳴る響きなのだ。オルガンも鳴っている。ああ、オルガンはふいごのお化けなのだわ。

そして、冒頭の数秒に雅楽の響きとの共役性を聴いたのだった。

ECMファンが、ECMでは録られないはずだけど、聴きたかった響きはこういうのだ。断言。

それにしても、この耳に拡がるサウンド空間の奥深さよ。これを知ってしまったら昨日へは戻れない。もう、Hubroレーベルを全部集めている若者たちはたくさん居るみたいだ。出遅れてるぞ、おれ。

1982というノルウェーのバンド、来日してたのだ、福島恵一さんのブログにCDレビューもある!

>http://miminowakuhazushi.blog.fc2.com/blog-entry-256.html

ライブレビューもある!

>http://miminowakuhazushi.blog.fc2.com/blog-entry-251.html

若林恵さんは2年前に年間ベスト企画で記述してくれていたのだ!

>http://homepage3.nifty.com/musicircus/main/2011_10/tx_2.htm

Soundcloud

>https://soundcloud.com/hubro/hubrocd2510-1982-pintura-03-32

中低音の地響きするような空気の鳴りの空間性。オルガンやふいごの音。音階を奏でるようなものではなくて、グフッフー、ガフー、・・・、じっと鳴り、たたずんでいる。

アトモスフィアに聖性が宿り、そこに居るワタシがアトモスフィアの中に溶けて居なくなってゆく。

三善晃は生きている。(1月30日サントリーホールでの「お別れの会」直後なのに)

(呼びかけ口調で)タガララジオ読者のみんな、金沢へ行くよ!

『オーケストラ・アンサンブル金沢 第347回定期演奏会』

2014年2月23日(日) 15:00開演(14:15開場)

石川県立音楽堂コンサートホール

山田和樹(指揮)

小林沙羅(ソプラノ) 熊田祥子(ソプラノ) 西村悟(テノール) 富澤裕(合唱指揮)

オーケストラ・アンサンブル金沢合唱団

OEKエンジェルコーラス

<曲目>

三善晃:三つのイメージ(2002年度OEK委嘱作品)

メンデルスゾーン:交響曲 第2番 変ロ長調 作品52「讃歌」

<track 309> 三善晃:三つのイメージ from 『武満徹:系図(ファミリー・トゥリー)』

三善晃の「三つのイメージ」は、“−童声・混声合唱とオーケストラのための”様式であり、おれはこの形態の三善晃作品は日本中どこへでも駆けつけることに決めている。背中に乗ってるおやじおふくろ、この世のものとは思えない音楽って、これなんだぜ。

オーケストラ・アンサンブル金沢のCEO井上道義が、ミヨシを演らなければならないと宣誓したはずだぜ。今のこの世界で、音楽がやれることは、と、念じたはずだ。

02年の初演時の三善晃のメッセージを読む。

<時の一旅人から金沢の皆さんへ>

岩城さんに、レジデンス・コンポーザーになってと言われたこと、そうして、この曲の初演を、金沢のオケと合唱の演奏で金沢の皆さんに聴いていただけることが嬉しい。私は旅人として何度もこの地を訪れ、合唱をはじめとする金沢の皆さんと親しくなったが、ここには伝統の奥床しさと気品があり、人々は謙虚で、しかも情熱を秘め、なにかを伝えようとする旅人の言葉をしっかり受け止めてくれる。この土地柄を、私は現代の理想郷のように思う。「何かを伝えようとする」とは、この曲では谷川さんの詩だ。この詩が載っている詩集『魂のいちばんおいしいところ』の初版は、ベルリンの壁が崩壊した1989年の翌年だった。第2次世界大戦後も絶えることのなかった火や水や人間の矛盾は、冷戦構造とともに解かれるかに思われた。それが幻想に過ぎないことを、この詩は「問いかけ」のかたちで告発した。その通りだった。同時多発テロから一年が過ぎようとする今日、火と水と人間の矛盾はますます激しく地表に露呈し続ける。

私自身が中学1年生だった1945年の終戦時以来、「魂のいちばんつらいところ」をたずさえて音の世界を旅してきた私には、いま、この曲しか人に手渡すものがない。金沢の皆さん。受け止めてください。世界で最初に、皆さんに手渡します。

三善 晃

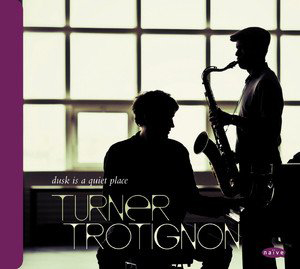

<track 310> Dusk is a Quiet Place / TURNER TROTIGNON (naïve) 2013

Only One - Mark Turner / Baptiste Trotignon

You Tube >http://www.youtube.com/watch?v=9wKLhOffONc

マーク・ターナー Mark Turner 1965- とバティスト・トロティニョン Baptiste Trotignon 1975- のデュオなんてものが世に出た。いつもの私の持論「天才は天才を知る」レコーディング。

世界最高水準のサックスとピアノのデュオ盤だ、ハンコック=ショーター盤はパスして、リー・コニッツ=ギル・エヴァンスとともにこの寒い冬を暖かい部屋で聴き続けるのだ。

トロティニョンの『Suite..』(2010)は、タイコのエリック・ハーランド加速G打法を活かした、そしてターナーの中毒性の高いサックスを配し、コンポーザーとしての構成力と、揺るぎないピアノタッチを叩きつけた傑作だったが、最近この『Suite..』をオーケストラと演奏した映像が付いた特別盤も登場した。トロティニョンはフランスを背負っているくらいのピアニストだ。

ラストトラックでは、あんたはジスモンチか!とツッコミを入れたくなるようなハツラツな演奏で沸かせてもいるのでECM者もマストである。

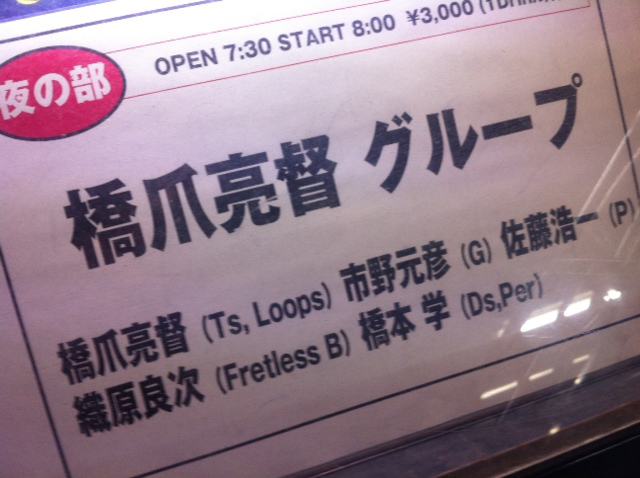

1月16日、橋爪亮督グループ@新宿ピットインへ。

橋爪亮督(Tenor Sax)

市野元彦(Guitar)

佐藤浩一(Piano)

織原良次(Fretless Bass)

橋本学(Drums)

前半ラス前の non title ナンバーでの橋本タイコ・織原ベース・市野ギターの白熱する痙攣グルーヴは凄まじかった。この突出表現をこのグループは今後どう全体化させるのだろうか。

タダマスでmusician of the year 2012 に選んだ橋本のタイコは、今流行りの定ビートミニマルなグルーヴの潮流もアウフヘーベンしている万能感で、その先を見据えている。この多彩な疾走技は、世界的に見てもポスト「モチアン=ハーランド視界」なのだ。世界は注視すべしである。

橋爪のサックスは容れ物のスケールになっていて、彼を含む5にんの5つのタイム感覚がレイヤー状態となりながら構成を合わせて決めてゆく。これはもうこのグルーヴのデフォルトになっており、個々の技が発火のリレーをしている様相。耳の感動の高原状態だ。

ピアノの佐藤の耽溺とクールの織り交ぜがことさら効果的に聴こえたライブでもあった。

市野のギターはアブストラクトだったり裏の裏をかくコードの突出だったり現代的ヘンなサウンド系に浮遊したり、と、高度で味わい深い職人芸を聴かせていたが、後半2トラックで「歌うギター少年」然としてローゼンウィンケルやメセニーのように回帰する開放感はやはり涙ものである。(おれはこのステージ上での市野の変化に、彼に何かあったのではないか?と感じてた)

おれなんか一時期のパットメセニーグループとかカートローゼンウィケルグループの進化系として、把握しているスーパーグループ、レイヤー構造のタイム感覚を自家薬籠にしている世界最先端なんだが、橋本・織原・市野の痙攣グルーヴなんて聴いてしまうと予測が役に立たない。

橋爪が他のセッションで見せるインプロヴァイザーとしての凶暴な資質は、自分のグループで容れ物になっているクールな存在感でもって牙を隠すバイアスに囚われる気がするが、今日の市野のギターがわかりやすく歌った契機と同じようなブレイクスルーが持ち込まれることも、このグループの未来形にはあっていいとも考える。

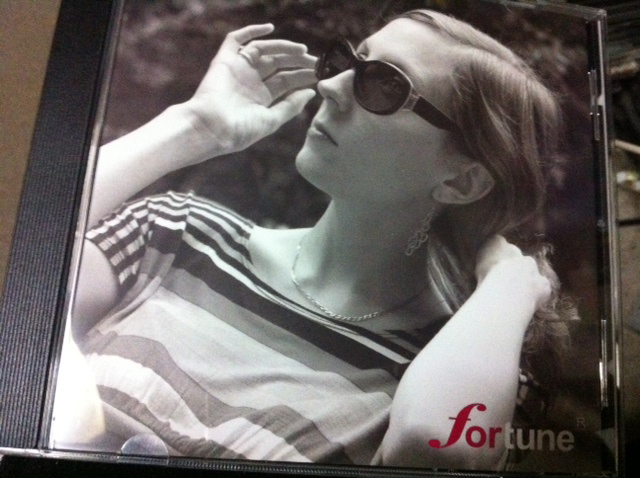

<track 311> ghost loop / mary halvorson trio (ForTune Records) 2013

You Tube > http://www.youtube.com/watch?v=DxBE7SyKzoA

疾走するメアリー。

なんでも、全米を代表するジャズギタリストとしてメセニー、フリゼールに次いでの3位だという。

メアリーのギターにモーガンのベース、橋本学のタイコという夢の現代ジャズ・セッションを想定する資格が、このぼくの耳にはある。その夢に、限りなく近いと断言できるセッションがこれだ。

メアリー・ハルヴァーソン Mary Halvorson guitar

ジョン・エイベア John Herbrt bass

チェス・スミス Ches Smith drums

エイベアは天使フレッドハーシュのトリオ、天才ブノワデルベックのトリオ、マネリらとのジョルジェ・エネスク作品集などの傑出した歩みを見せる。スミスは、ティムバーンのスネイクオイルのタイコだし、変態ユニット Xiu Xiu でもご活躍だ。

メアリーのギターは一体何なのだ?と全世界のヴァーチュオーゾ・ギター奏者は腰を抜かしたと思う。

メセニーは「おれがピカソギターで歩みたかった語法だぜ!」、フリゼールは「おれだってコンニャクギターに走らなければこっちだったぜ!」、などと言う。スコフィールド爺さんまでが「ウーバージャムでシタールの音色と絡んだのは、おれだってホントは!」と無理な割り込みをしてくる。天国からデレクベイリーまでが「いやメアリーの語法のオリジンはわしじゃ!」と言い出す始末だ。

80になられた鶴岡雅義先生はクールなものだ、弾いてみな、「君は心の妻だから」。サビのハーモナイズを、そこはクリス・スピード兄さんと合わせてみせるわ、と、メアリー嬢。「ぐおおお、そこんところはワシの微分音スケールを極めたこのピッチで!」と天国からジョー・マネリ尊父が顔を出す。「父ちゃんっ!悪けれど、おれがヴィオラで決めるから、あの世でおとなしくしていてくれ」とマットマネリ。

橋爪G@新宿ピットインの開演前に客席で益子博之と陣取り、アイフォンで例のアルゼンチンの音楽サイトの年間ベスト。

Encuesta 2013 - Músicos Internacionales(http://elintruso.com/2014/01/15/encuesta-2013-musicos-internacionales/)

2年前(http://elintruso.com/2012/02/05/el-intruso-6th-annual-musicians-poll-2011/)にはタダマスのコンテンポラリーを裏打ちするラインナップを提供していたものだが、

こ、今年のこのタダマスが視ているシーンとの一致具合といったらない!

1位から、クレイグ・テイボーン・トリオECM、ティム・バーン・スネイクオイルECM、そしてメアリーのセプテット、マットミッチェル、ジェラルドクリーヴァーのブラックホスト、だ。

「すごいことになっているね」と、おれのアイフォン4ではその投稿が読めない!なんでや?益子さんのアイフォンを奪ってこのおれが指で「いいね!」を押しているのに、おれのアイフォンは無反応なのは解せない!と不服をわめく。「それは無理ですよおー」医学部生に芸術と数学を教える徳永伸一先生が不意に耳元。

ECMは聴かれているからだし、メアリーも当然だし、マットミッチェルもジェラルドクリーヴァーもクローディアクインテットもランクインして当然なのさ。タダマス12ではさらに変化球しているというか、ソリッドなセレクトの姿勢を刻み込むつもりなのだけれど、ね。

タダマス12には村井大先生や柳樂青年部長までお越しになるようで、おれの出る幕なぞ無いんだが、そもそもコンポストは益子さんが編集長で発足していてコンテンポラリーのコンであったはずで、コンテンポラリーをポストする意もあったのではないか、つまりコンポストでは王殺し・世代交代・パラダイムシフトがなされなかったのかとも考えたが、益子博之のタダマスのありようがその当然な帰結なのだろうか。

・・・それはともかく、モンダイはおれの耳の所在だな。1982や三善晃や細田さんの編集CDRや小谷美紗子やアンドラーシュシフや岩崎洵奈やヤコブブロや、今日はビョルンスタの旧作seafarer’s songに聴こえるリピダルリスペクトなギター轟音を聴いていたい・・・

このエンクエスタEncuestaのリストを見ながら・・・安田芙充央のCDを聴きたくなった、出てたのか Winter & Winter からの新譜がー、このひとのピアノをECM録音で聴きたいというのもディープなECM者に許される夢だ。

盤に戻るが、今年のメアリーはセプテット盤が全世界で好評である。ブラクストン門下生らしいコンポジションとジャズの複雑骨折のような躍動が素晴らしい。そう、メアリーはアンソニー・ブラクストンが師匠なのだ。40年前に、一文無しで来日した若きブラクストンを空港まで迎えに行ったのは、先代のメアリージェーン店主福島哲雄師と Jazz Tokyo の稲岡邦彌師ではなかったか。歴史上のイフでおれが思うのは、もしブラクストンのサックスがポールデズモンドの音色だったなら、世界はも少しましになっていたかと思う。弟子のメアリーの音色は世界に受け入れられたのだ。

セプテット盤のコアはエイベアとスミスとのトリオだし、ポーランドという土地でのライブ録音という『ghost loop』の特質は、欧州での録音というのはジャズミュージシャンのアメリカ性なりをレントゲン写真のようにあぶり出すことがある。

内ジャケのチャーミングすぎるポートレイトとともに、わたしたちはこちらを掲げたいのだ。

さあ、聴こうか。

You Tube > Mary Halvorson Trio - Ghost Loop

http://www.youtube.com/watch?v=DxBE7SyKzoA

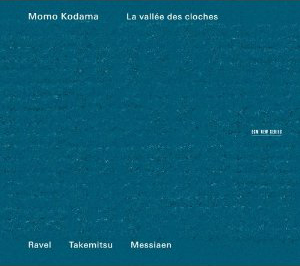

<track 312> La Vallee Des Cloches / Momo Kodama (ECM New Series 2343) 2013

『鐘の谷〜ラヴェル、武満、メシアン:ピアノ作品集 / 児玉桃』

http://www.universal-music.co.jp/kodama-momo/products/ucce-2086/

前回のタガララジオでは小谷美紗子、アンドラーシュシフ、黒田京子、マットミッチェル、ジャレットとピアノを並べていたが、こちらをトップに掲げる構成が正しかったか。

それにしてもECMというのは怖しいピアノ録音のレーベルだ。

わたしには、強く叩きつける高音のピアノの音というものがヒステリックでエキセントリックな女性の逃げ足の断定のように聴こえるという性癖がある。だからショパンはわたしにとって音楽ではない。フランス音楽の、ラヴェルやドビュッシーの強く跳ね上がる高音なぞは、さらに香水をパフッと嗅がされている心境なのだ。これまで聴いたものの中で、江戸京子のドビュッシーと、岩崎洵奈のショパンだけだね、美しいのは。

ECMのこの録音には、高音アレルギーが無い。色彩とグラデュエーションが高音にある。

児玉桃のピアノはコンサートで3度聴いている。2度目にわたしの個人献呈ピーピコ賞のノックアウトだったが、彼女固有の指先の柔らかな意地をうまく形容ができないままでいた。日本で聴いたのだし、この場所の湿度やホールの空気に左右される領域のこともあったはずだ。・・・とは、この盤を聴いて感得したこと。これは、児玉桃の代表作に即座になるだろう。とにかく、着地のタッチに対する児玉の資質の高さと、それを視えるように録ったこのレーベルにおののくばかりだ。

“浮遊感/無重力/反重力”と、このレーベルのキーワードを試みているが、児玉の弾く武満にはそれが顕著ではないだろうか。

ラストのメシアン「ニワムシクイ」には、解説を知らぬわたしを鳥のさえずりを聴いているフィールドレコーディング的状態にしたのだから、児玉のこのメシアン作品への理解と到達はすごいのではないか。「ニワムシクイ」の記事(http://homepage1.nifty.com/iberia/score_fauvette.htm)、な、なんつう楽譜なのだ?こんなものは鳥ではないが、児玉のピアノは鳥のさえずりと化している。

<track 313> Arborescence / Aaron Parks (ECM 2338) 2013

幻惑されて。ツェッペリンのことではない。

“森の中を分け入って歩き始めているように耳の旅路が始まった”としか書けないでいた(http://www.jazztokyo.com/five/five1046.html)が、この盤もまた日を追うごとに耳を深く刻印してゆくものだ。揺らぐオスティナート。響きのグラデーションで鍵盤とは離れた空間に出現させるオーラのような造形テクネー。・・・こないだフランチェスコ・トリスターノを聴いたけれど、メカニカルなテクノ感覚とは決定的に相容れないアンチテーゼなものだし、現代性についての極端な二つの相として参照点にはなるだろうか。

もはやアーロン・パークスはジャズ・ピアニストではない。狂気の領域に漂うピアニストと書いてしまうのは逃げかもしれない。一体このピアニストは今後何を作り出してしまうのだろうか。

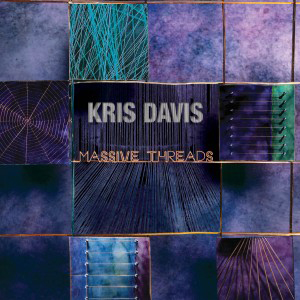

<track 314> Massive Threads / Kris Davis (Thirsty Ear) 2013

またピアノ盤が並ぶ。

才女クリス・デイヴィスも新しい種族のピアニストに名を連ねることを知る。

ジャズ・ピアニストが現代音楽テクニックで弾く、などという理解は排されなければならない。

クリス・デイヴィスが現代ジャズのサックス奏者トニー・マラビーのフレーズをホーンセクションのアレンジをした盤は一昨年益子博之が年間ベスト2位に選出していた(http://homepage3.nifty.com/musicircus/main/2011_10/tx_6.htm)。

乾く耳、Thirsty Earレーベルが健在なのも嬉しいが、御大マシュー・シップが技巧を極めて高みゆえに逼塞感を抱えているのに対して、どこか彼女のピアノは開放系にある。

ええっ?本盤に対して「リゲティの作品をベースにして」「モートン・フェルドマンがモンクを弾いたら」と、彼女のサイトに書いてあるー!!おやおや、ジャズ・ピアニストが現代音楽テクニックで、弾いているのか・・・。おいらの見立て違いなのか?

いやいや、ジャズのインプロヴァイズの鍛錬に秀でた奏者は、元となるコンポジションがあったときに異様に飛翔してしまうという、そういうマジックがあるものだ。

2013年度、編集CDR年間ベスト賞は。

編集CDR『Gabfest 2013.09.27』

01 Theme / Phil Cohran & Legacy [African Skies]

02 Street Blues / Ornette Coleman [Tone Dialing]

03 African Dialects / Peter King [African Dialects]

04 jajinmori / Yu kyung-hwa [共感sympathy]05年韓国EMI

05 あいじ / Pungo [Waltz]

06 もう一度 この街に / 板橋文夫 [The Mix Dynamite 遊]

07 河内音頭 これが鉄砲節だ/ 鉄砲光三郎 [続カワチモンド」

08 Iluminada / Egberto Gismonti [光の束Feixe de Luz]

09 ドビュッシー:ピアノのために サラバンド / ヴラド・ペルルミュテール

10 そっとおやすみ/ ちあきなおみ

11 ミッドナイト・ブルース/ 荒木一郎

12 Like The Morning Dew / Laura Mvula [Sing to the Moon]13年SONY

13 Jama Ko / Bassekou Kouyate & Ngoni Ba [Jama Ko]13年Out Here Records

14 Parker's Mood / Joe Henry [Civilians]07年

15 太陽と土と水を / 大友良英 Produces さがゆき Sings

16 Jacob And The Angel / Thomas bloch Fred frith Sally potter

[The Tango Lesson Original Motion Picture Soundtrack]97年SONY

Fred Frith/g,b Sally Potter/vo Thomas Bloch/per [Cristal Baschet]

17 kapiw upopo / マレウレウ[もっといて、ひっそりね。]12年 BounDEE

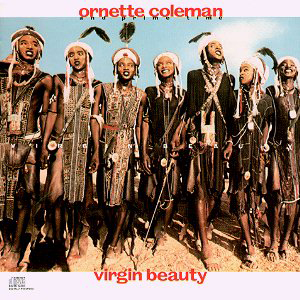

2曲目のオーネットは『トーンダイアリン』のナンバーか。

<track 315> Bourgeois Boogie / Ornette Coleman Prime Time from 『Virgin Beauty』 1988

You Tube > http://www.youtube.com/watch?v=2tXrChnAzTw

おれにはその7年前の『ヴァージン・ビューティ』のほうが驚きが大きかったわ。『イン・オール・ランゲージズ』で2つの新旧バンドをショーケース化させたのは予感だったか!この変態グルーヴ感、ちゃんと聴けばドリフのヒゲダンスと大差無かったわけだけど、なんで『ヴァージン・ビューティ』ではグレイトフル・デッドのジェリー・ガルシア尊父さまが参加されているのか!

オーネットとデッド!そしてこのジャケ!

アフリカの原住民のこの美しい恍惚の表情を見よ、裏ジャケは王侯貴族が着飾ってダンスする画像だ、この強烈な対比。「ブルジョア・ブギ」なるタイトルの、軽やかなオーネットのさえずりよ。

25年も前のジャズなのか、古びてないぞな。

・・・グレイトフル・デッドといえば、グループのツアーに付いて回ってキャンプ生活する人たちのことを、「デッド・ヘッズ」と呼称していたよなあ・・・

・・・クレイジー・ケン・バンドがブレイクする直前の葉山ビーチでの野外集会のような祝祭ライブも忘れられない。バンドに付いて回る若いボーイズ&ガールズ、デッド・ヘッズのようさ、と、うきうきしたよねー・・・

付いて回りたくなるミュージシャンに遭遇することは人生のキホンだ。

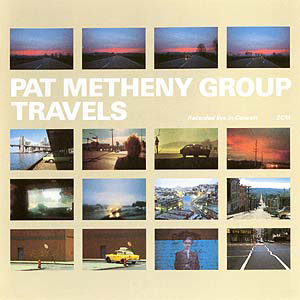

<track 316> Are You Going With Me ? (live) / Pat Metheny Group from 『Travels』 (ECM1252) 1983

You Tube > http://www.youtube.com/watch?v=gs2OBVE-UNA

ごおお、これなんか30周年だ。こういうヒット曲をジャズ界が持たなくなって久しいというべきか、おれが爺さんになったというべきか。

30年前の小金井の学芸大学の図書館の二階から眺める夕焼けだ。二階では書道展をやっていて、前衛なのから王羲之なのから空海、相田みつをなのまで。図書館の閉館お知らせミュージックがこれだった。今のおれなら選曲した人物にアクセスしてお友だちに、女子ならそれ以上になったはずだ。建物が揺れてしまうんではないかというくらい、メセニーの間奏の気持ち良さが響きまくっていた。世界は揺れていた。

よもやのこのヴァージョン超えしそうな再演が、アンナ・マリア・ヨペックとメセニーの『Upojenie ウポイエニェ』(世界発売2008)で、ここでもメセニーの間奏のこれでもかとあおりまくる気持ちよさ!こっちの盤を知ったのはマガジンでのラパポートさんのジャズじゃからでしたね。

一時期はキースとパットは追っかけ状態だよECMファンクラブは。

「Straight On Red」でラテンパーカッション沸騰なナンバーがあるんだけど、FMでエアチェックしたヴァージョンが最も激しくかつ完成度も高いのがあったんさ、あれ、もっかい聴きたいなー。

<track 317> Stilllife 2013

にぎゃにぎゃにぎゃと虫の鳴くサウンドがサラウンドで、はて、イエスの『危機』のイントロしか連想できない、でいた。が、この虫の鳴き音色、複数の層になったサウンドが、まず、気持ちいい。気持ち良すぎて、クラクラする。マイブラのサウンドに陶酔する心地になる・・・。

虫の鳴き声によるさざめきのアンサンブル、空間的重層、と、記述としてはそうだが、獰猛な耳の快楽への指向に圧倒されているのだ。

その中に。クルミの殻を強くこする音、みたいなのや、セラミックと陶器の欠片をカリカリもてあそぶ音、みたいのや、何本もの共鳴するパイプが緩やかに循環するようなハウリング、みたいのや。

21分27秒。1トラックのみ。

虫の鳴き声、野外のざわめき、森の奥のほう、街の音は聴こえない。羽音が至近距離なので、粉が降りかからないか本能的な恐怖を感じるが遠ざかってゆく。

いまの私には仏性が立ち降りてくるように聴こえる。

昆虫のざわめきの中に、フォーカスが合わさってゆくのはかすかにだけど明白な人的な行為の音、・・・演奏だ、が、埋もれたまま、または調和した状態のままに忘却するかの如く。

ホーミーのような倍音を響かせて笛?の音色が彼方から漂いはじめる。

子どもの頃、砂川の街の夏休みは夕暮れになると終わりのない盆踊りの旋律が遠くから鳴っているのだった。まーやん、踊りに行かないのかい?とおばさんの声。踊るのなんてめんどくさいからいやだ、じっと二階の窓から遠くの音を風景とともに眺めている。窓の古い木枠を指でなでている。いつかこのことを思い出すことなんてあるのだろうか。ここにいつでも戻ってこれるのだろうか、と、思いながら。

お終いのほうには金属をカラカラもてあそぶ音色がやってくる。この音色は選び抜かれたものであるのだろう、さて、どこかカウベルが揺れ鳴るようにも感じられる、突き詰めた快楽は伝統と隣接しているのではないだろうか、そして耳の記憶は、かつて友人と京都で水琴窟の音色を体験した午後へと連れ出される、金属の打音へ徐々に耳のフォーカスが合わされてゆく音像になると、地中深く降りてゆくような感覚にうっとりする。

You Tube > stilllife

http://www.youtube.com/watch?v=vOal4g0wIh8

Niseko-Rossy Pi-Pikoe:1961年、北海道の炭鉱の町に生まれる。東京学芸大学数学科卒。元ECMファンクラブ会長。音楽誌『Out There』の編集に携わる。音楽サイトmusicircusを堀内宏公と主宰。音楽日記Niseko-Rossy Pi-Pikoe Review。

1.31 '16

1.31 '16

追悼特集

ポール・ブレイ Paul Bley

![]() :

:

#1277『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』(ピットインレーベル) 望月由美

#1278『David Gilmore / Energies Of Change』(Evolutionary Music) 常盤武

#1279『William Hooker / LIGHT. The Early Years 1975-1989』(NoBusiness Records) 斎藤聡

#1280『Chris Pitsiokos, Noah Punkt, Philipp Scholz / Protean Reality』(Clean Feed) 剛田 武

#1281『Gabriel Vicens / Days』(Inner Circle Music) マイケル・ホプキンス

#1282『Chris Pitsiokos,Noah Punkt,Philipp Scholtz / Protean Reality』 (Clean Feed) ブルース・リー・ギャランター

#1283『Nakama/Before the Storm』(Nakama Records) 細田政嗣

![]() :

:

JAZZ RIGHT NOW - Report from New York

今ここにあるリアル・ジャズ − ニューヨークからのレポート

by シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley,剛田武 Takeshi Goda, 齊藤聡 Akira Saito & 蓮見令麻 Rema Hasumi

#10 Contents

・トランスワールド・コネクション 剛田武

・連載第10回:ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報

シスコ・ブラッドリー

・ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま

第1回 伝統と前衛をつなぐ声 − アナイス・マヴィエル 蓮見令麻

音の見える風景

「Chapter 42 川嶋哲郎」望月由美

カンサス・シティの人と音楽

#47. チャック・へディックス氏との“オーニソロジー”:チャーリー・パーカー・ヒストリカル・ツアー 〈Part 2〉 竹村洋子

及川公生の聴きどころチェック

#263 『大友良英スペシャルビッグバンド/ライヴ・アット・新宿ピットイン』 (Pit Inn Music)

#264 『ジョルジュ・ケイジョ 千葉広樹 町田良夫/ルミナント』 (Amorfon)

#265 『中村照夫ライジング・サン・バンド/NY Groove』 (Ratspack)

#266 『ニコライ・ヘス・トリオfeat. マリリン・マズール/ラプソディ〜ハンマースホイの印象』 (Cloud)

#267 『ポール・ブレイ/オープン、トゥ・ラヴ』 (ECM/ユニバーサルミュージック)

オスロに学ぶ

Vol.27「Nakama Records」田中鮎美

ヒロ・ホンシュクの楽曲解説

#4『Paul Bley /Bebop BeBop BeBop BeBop』 (Steeple Chase)

![]() :

:

#70 (Archive) ポール・ブレイ (Part 1) 須藤伸義

#71 (Archive) ポール・ブレイ (Part 2) 須藤伸義

![]() :

:

#871「コジマサナエ=橋爪亮督=大野こうじ New Year Special Live!!!」平井康嗣

#872「そのようにきこえるなにものか Things to Hear - Just As」安藤誠

#873「デヴィッド・サンボーン」神野秀雄

#874「マーク・ジュリアナ・ジャズ・カルテット」神野秀雄

#875「ノーマ・ウィンストン・トリオ」神野秀雄

Copyright (C) 2004-2015 JAZZTOKYO.

ALL RIGHTS RESERVED.